自我同情如何改善青少年心理健康

研究表明,培养自我同情——学习如何对自己友善和支持——可以作为抵御社交媒体、创伤、抑郁等各种挑战对青少年负面影响的盾牌。虽然自我同情不是万能药,但它可以帮助缓解青少年每天遇到的一些困难。

- 作者:Karen Bluth博士

- 发布日期:2023年6月15日

- 分类:心理健康

Peopleimages.com/AdobeStock

内容警告——本文讨论了自杀和自杀情绪。

美国的青少年正在遭受痛苦。原因很多,包括疫情的余波、无休止的校园枪击事件引发的恐惧以及对气候变化的忧虑。结果是,过去十年间自杀率急剧上升,现在自杀已成为青少年第二大死因。

我们能做些什么来支持那些缺乏管理持续抑郁和焦虑技能的脆弱青少年?

幸运的是,有一种方法可以帮助。自我同情——学习如何对自己友善和支持——已被证明可以保护青少年免受社交媒体、抑郁、压力、社交焦虑、网络欺凌、早期生活创伤、孤独感、完美主义和其他威胁他们福祉的影响。自我同情不是万能药,但可以帮助缓解青少年在常常充满分裂、暴力和愤怒的世界中每天面临的挑战。

在两项独立的元分析——多项研究的统计总结中,具有自我同情心的青少年患抑郁症、焦虑症或压力的可能性较低。他们也不太可能自残,在压力下变得抑郁,随着年龄增长而出现心理问题(即使他们自尊心低),或因创伤事件发展成创伤后应激障碍(PTSD)。换句话说,自我同情可以增强韧性。

如果你感到无助

如果你有自杀的想法,请记住你不必独自面对这一刻。最重要的是,尽管这可能很难,还是要与医疗专业人员或信任的人谈谈你的感受。

什么是自我同情?

根据心理学家Kristin Neff的说法,自我同情是在生活中不如意时善待自己并给予支持。也许你在工作中与某人发生了争执,或者与伴侣发生了冲突,又或许是你提醒女儿两次“吃饭时不许用手机”的规则后还是发现她在桌下发短信。也许所有这些事情都发生在同一天。你需要的就是自我同情。

自我同情有三个主要组成部分:正念,即在面对情感困难时不过度夸大或跳到最坏的结果;共通人性,即理解有时感觉不好是人类条件的一部分;自我善意,即在挣扎时采取积极步骤支持自己,而不是因为自己的失败或失误而责备自己。简单来说,自我同情就是以对待一个正在挣扎的好朋友的方式对待自己。

自我同情是一种激进的行为。它与我们的文化背道而驰;通常与我们被抚养的方式相反。大多数人被教导要对他人友善,但不包括对自己。学会自我同情需要对我们对待情感痛苦的方式进行明显的转变。与其回避痛苦或被其带走,我们以平衡的态度观察自己的感受,就像科学家可能会做的那样——带着好奇心和兴趣。这是正念的部分。我们注意到痛苦的存在,感觉到受伤、愤怒、沮丧或悲伤,并观察这些痛苦可能在身体的哪个部位——可能是肩膀的紧张点、胸部的疼痛,或是胃部的不适。一旦注意到痛苦的情绪所在,我们可以“放松”或给这个区域带来一种轻松的感觉。

然后是共通人性的部分。我们可以认识到自己并不孤单,所有人类在某个时候都会经历同样的情绪。感到沮丧、孤独或抑郁是人类经验的一部分。没有什么不对劲的地方。与文化传递的信息相反,我们意识到感到不安或悲伤是正常的。它是所有人类都会经历的情感范围的一部分。

最后,我们采取重要的一步来对自己友善。这是自我善意的部分。与其生气、不耐烦或自我批评,我们可以说一些对自己友善的话——就像我们会对一个正在挣扎的朋友说的那样。或者我们可能会去散步或听一段鼓舞人心的音乐——这是青少年最喜欢的自我同情练习之一。对自己友善也可能是当你受到不公平对待或处于不健康的关系时为自己挺身而出。基本上,就是问自己在这个时刻最需要什么,并给予自己这些。

自我同情的好处

人们往往对自我同情持怀疑态度,尤其是青少年。例如,青少年有时会担心如果他们变得更有自我同情心,就不会有动力完成学业。他们会担心自己会整天躺在沙发上吃薯片,刷Netflix,不做作业,成绩不好,无法进入好大学,最终成为生活的失败者。

然而,研究表明事实恰恰相反。更具自我同情心的学生更有动力努力学习。例如,在一项研究中,大学生在参加了一项难度较大的词汇测试后被提示更加自我同情。他们在电脑屏幕上读到:“_如果你在这次测试中有困难,你并不是唯一一个。许多学生在这样的测试中都有困难。如果你对自己的表现感到不满,试着不要过于苛责自己。”_另一组大学生阅读了一段提升自尊心的陈述,告诉他们既然进入了这所大学,说明他们一定很聪明,还有一组没有读任何陈述。所有大学生随后被给予尽可能多的时间学习新的词汇,然后重新参加测试。猜猜看?那些被鼓励更加自我同情的大学生花了显著更多的时间学习——并且在测试中表现更好。

这意味着更具自我同情心的学生更有动力学习,而不是更少。研究人员在其他情况下重复了这一实验,如当人们对自己不满意时,或面对个人弱点时。在这些情况下,他们发现那些被诱导更加自我同情的人更有动力做出改变。拥有更多的自我同情提供了必要的安全网,使他们能够面对自己不喜欢的方面并加以改变。

拥有更多的自我同情提供了必要的安全网,使他们能够面对自己不喜欢的方面并加以改变。

同样,另一项研究发现,更具自我同情心的青少年更有动力走出舒适区,拥抱新体验。这可能是因为自我同情的青少年不太害怕失败——他们知道如果尝试新事物失败了,他们不会对自己太苛刻,而是会说“也许这不适合我”,或“下次我会尝试另一种方法”。自我同情的人也拖延较少,原因可能相同——他们不怕投入时间和精力去做某事,因为害怕失败。如果他们不成功,他们不会责备自己,而是承诺下次更加努力或转向其他事情。

最后,虽然有些人认为自我同情的人会在犯错时放过自己,但另一项研究发现,自我同情的人更有可能为自己的错误负责,因为他们不把这些错误视为永久的、不可改变的缺陷,而是认为自己是人——一个有时会犯错的人。

那么对于青少年呢?我们知道自我同情对他们有好处——它有助于缓冲青少年过渡期的挑战以及他们必须面对的普遍外部事件。那么,我们如何教青少年更加自我同情?这可能吗?

正念与青少年的自我同情

2013年,Kristin Neff和Chris Germer发表了他们新开发的正念自我同情项目的研究结果。这个针对成年人的项目为期八周,参与者每周见面两个半小时,第五周左右有一次四小时的静修。该项目基于正念,但专注于通过引导冥想练习、练习、一些教学和探究(教师指导参与者探索练习中的内心体验)来培养自我同情。结果显示,自我同情是可以学习的——与对照组相比,参与正念自我同情项目的参与者在自我同情方面有了显著提高,焦虑、抑郁、对他人的同情和生活满意度也有了显著改善。此外,一年后自我同情的改善仍然维持。

那么,这对青少年是否适用?青少年也能学会更加自我同情,从而获得应对挑战的资源吗?2014年,我和同事们开始改编正念自我同情项目,最初称为《与自己交朋友》(最近更名为正念自我同情青少年版)。与对照组相比,参与自我同情项目的参与者报告称,在项目结束时,自我同情、生活满意度和抑郁症状均有所显著改善。此后,其他研究也得出了类似的结果,教授青少年自我同情。

最近,我和同事们对跨性别和性别多样化的青少年进行了研究,这是一个面临高抑郁和自杀行为风险的人群。事实上,跨性别青少年的抑郁率是顺性别(非跨性别)同伴的四倍;大约一半的青少年曾认真考虑过自杀,三分之一的人曾试图自杀。在这项研究中,正念自我同情青少年版通过Zoom在线教授,共八次90分钟的课程,分别在项目前后及三个月后进行了评估。通过Zoom教学使得全美和加拿大的青少年都能参与。虽然这项研究未直接测量自杀想法和自杀行为,但测量了两个与此密切相关的因素:归属感受挫和感知负担感。归属感受挫评估了青少年尝试融入和被某个群体接受但被拒绝的程度,感知负担感评估了青少年觉得自己对他人的负担程度。当这两个因素同时存在且程度较高时,青少年很可能思考自杀。

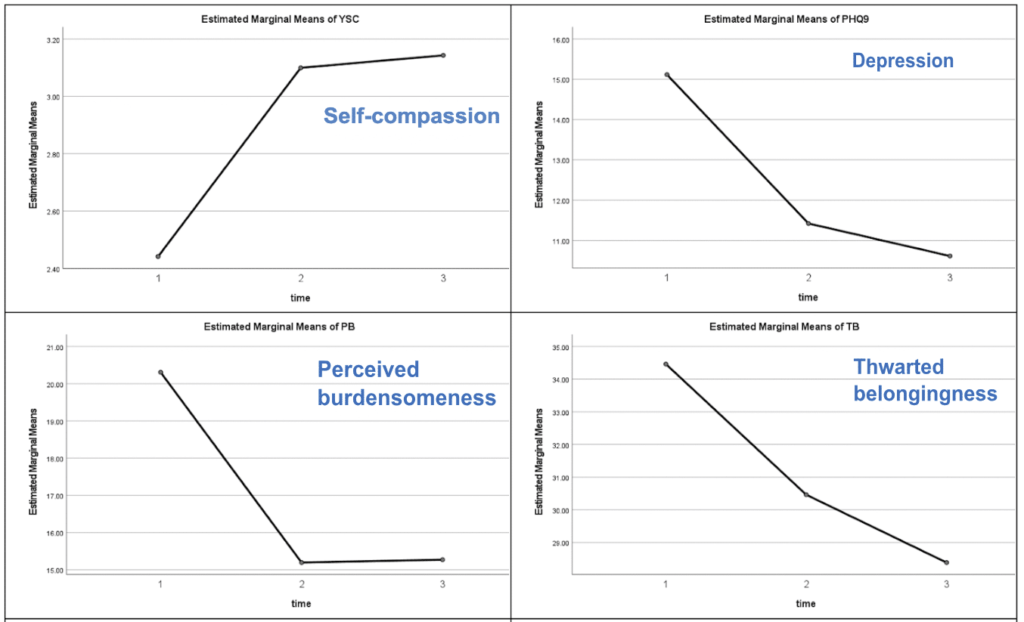

研究结果非常令人鼓舞。不仅自我同情从项目前到项目后显著提高,并且在随访中保持不变,青少年还报告了抑郁、焦虑、韧性和生活满意度的显著改善,以及感知负担感的显著降低。三个月后,青少年还报告了归属感受挫的显著减少(见图1)。

图1:时间1是项目前,时间2是项目结束后,时间3是三个月后。

我们接下来该怎么做?

我们知道,自我同情对青少年的心理健康和福祉有明确的好处。我们知道,它不仅可以帮助青少年应对他们一直面临的挑战,如探索新身份和确定他们的价值观和信仰,还可以应对这个时代特有的某些困难,如社交媒体及其对青少年的负面影响、学术压力和社交焦虑。我们也知道,可以通过项目和实践“培养”自我同情。紧迫的问题是:我们如何接触到更多的青少年,而不仅仅是那些父母有经济能力资助孩子参加自我同情课程的青少年?

在青少年聚集的地方开展工作

我们发现最好去大多数青少年都在的地方——教室。理想情况下,自我同情项目可以在学校环境中提供,并最终成为学校课程的组成部分。项目可以作为健康课的一个单元提供,也可以在学年内较短的课程中提供,例如在晨会期间作为全校倡议。培训教师进行自我同情也很重要,这样他们可以减少自己的压力水平,为学生树立榜样,并支持学生进行自我同情练习。学校支持人员,如食堂工人、校车司机、前台工作人员、助教和清洁工也可以从学习自我同情工具中受益。当然,家庭也是学校社区的一部分,家长和监护人可以学习如何更加自我同情,同时促进孩子的发展。一个每个人都有更好的应对资源的学校文化无疑是一个健康、繁荣和学业成就占主导地位的社区。

简而言之,有无数种方式可以扩大我们向青少年传授自我同情的范围。最重要的是,我们不要拖延。我们从大量研究中知道,自我同情有助于减轻痛苦。现在,我们需要面对现实,即我们的青少年正在遭受痛苦,并采取必要步骤为他们提供已知有效的应对资源,使他们能够超越自己的痛苦,走向一个幸福和健康的未来。

这篇文章最初发布于Psychologytoday.com,并荣获2022年心智与生命研究所公共传播奖。经作者许可转载。