通过研究探索身心联系

22 十一月 2024

探索身心连接的研究

16 九月 2020 由 Daniela Ramirez-Duran, 心理学博士候选人, MAPP

科学审查由 Melissa Madeson, 博士

几个世纪以来,关于身心连接的争论一直存在。

几个世纪以来,关于身心连接的争论一直存在。

从古代哲学家和宗教到现代科学,人们对于身心是否相关、能否相互影响以及这种互动如何可能等问题有不同的观点。

尽管当代主流科学和医疗实践倾向于将身心视为独立实体进行研究和治疗,越来越多的研究和循证实践支持身心之间存在双向关系的观点。

这表明我们可能从承认这些互动并采用更全面的方法来关注健康和福祉中受益更多。

在继续之前,您可以下载我们的三个免费积极心理学练习:下载我们的三个免费积极心理学工具。这些基于科学的练习将探索积极心理学的基本方面,包括优势、价值观和自我同情,并为您提供提升客户、学生或员工幸福感的工具。

本文包含:

身心连接:一种哲学视角

几个世纪以来,哲学家和科学家一直在假设身心连接。然而,远未得出一个明确的解决方案,我们被遗留下来的是许多人所称的“身心问题”。

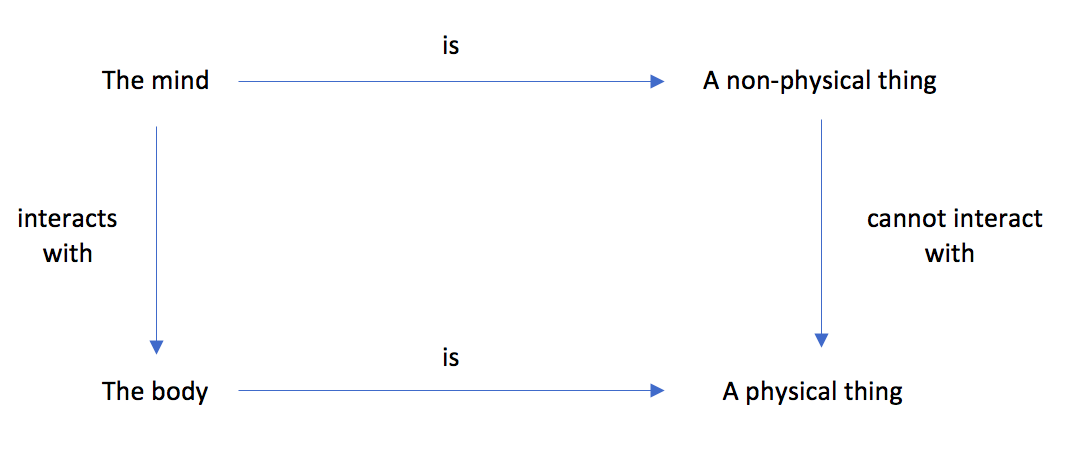

根据西尔夫(2016)的说法,这是一个逻辑问题,涉及四个关于身心本质及其互动的陈述。

虽然单独来看被认为是真实的,但当把它们放在一起时就会产生矛盾,如下面所示:

图1. 《身心问题》插图。改编自“身心问题”由西尔夫(2016)创作。版权所有 2016 麻省理工学院出版社

两个主要的方法在“心灵哲学”中理论化了身心连接的问题,将注意力集中在上述的一些陈述上。

唯物论

这种方法认为现实只有一个,只由物理或非物质物质组成(金德,2020)。

物质主义

这种观点认为所有存在的都是物理的,包括心灵。这里,身心互动仅在物理层面上得到承认。

这通常与传统科学有关,后者倾向于用大脑活动来解释心理现象。

唯心主义

使用一种形而上学的视角,这种观点认为现实是非物理的,所有事物要么是心灵,要么依赖于心灵的存在。

换句话说,这种观点认为现实取决于我们的心灵如何感知和理解世界。

二元论

这种哲学立场认为现实由物理和非物质物质组成。二元论认为身体是物理的,而心灵不是,将心灵和身体视为独立实体。

这种世界观由笛卡尔在16世纪发展而来,对现代科学产生了广泛影响,并将身心研究分隔开来(笛卡尔,1960)。

二元论已经从主张心灵和身体彼此独立且不相互作用的立场演变为承认二者因果关系的立场。

根据金德(2020),当前的观点要么是“交互作用的性质二元论”,要么是“物质主义”。

物质主义者会断言,心灵可以完全通过大脑和神经网络来理解,而交互作用的二元论者则认为,精神活动根植于物理大脑,但不能完全归结为这些物质特性(西尔夫,2016)。

非二元论:超越身心问题

这种哲学方法通常与一些东方传统联系在一起,可能从不同的角度为身心问题提供进一步的见解。

非二元论认为事物的二元性,如身心,是一种错觉。

因此,心灵和身体之间没有真正的分离,因为它们是相互依存的,需要对方才能存在(洛伊,1997)。

观看这个由Embodied Philosophy制作的简短视频,了解更多关于这些方法的内容:

有趣的辩论,但为什么和如何这种哲学讨论与身心研究相关?

尽管哲学和实证科学可能看起来像是独立的隔间,但心灵哲学对科学和心理学特别相关,因为它影响了科学家进行研究和促进我们对身心互动的理解的基本假设和方法。

心理学理论中的身心互动

心理学流派及其理论持有不同的哲学范式,涉及身心互动。

行为主义者可能持有唯物主义的观点,将心灵视为身体表现出来的可观察行为。

而认知主义承认身体的作用,但更倾向于关注心理现象,反映出一种二元倾向。

最后,心理学中的具身方法将两者放在同等重要的位置,承认它们的相互作用,并采用一种更加整体的观点(莱坦和穆雷,2014)。

情绪理论

这些理论从将情绪纯粹视为生理反应转变为根据其主观解释赋予不同价值。

认知评估理论

由马加达·阿诺德和理查德·拉扎勒斯在20世纪40年代和50年代分别提出,认知评估方法认为情绪是由对事件的认知评价决定的,即判断该事件是否令人愉快或不愉快(谢尔兹和卡普萨,2006)。

这是“积极和消极情绪”概念背后的基础。直到20世纪90年代末,关于消极情绪的研究数量远远超过积极情绪的研究,部分原因是消极情绪被认为具有更大的影响和重要性。

广阔构建理论

芭芭拉·弗雷德里克森(2000)认为积极和消极情绪相辅相成,目的是促进人类物种的生存。

消极情绪会缩小我们的思维—行动范围,以更有效地应对威胁,而积极情绪则扩展这一范围,建立个人资源和亲社会行为。

值得注意的是,“广阔构建理论”还指出“积极情绪对消极情绪有缓解作用”(弗雷德里克森,2000,第1页)。

最近的神经科学研究进一步支持了这一理论,表明正念冥想和慈爱冥想可以培养积极情绪并在临床人群中缓冲消极情绪(加兰等,2010)。

认知理论

尽管认知理论承认心灵(思想和情绪的主观体验)和身体(物理反应和行为)之间的关系,但它们往往更重视精神领域(莱坦和穆雷,2014)。

这可能反映在心理干预和心理治疗中缺乏身体的整合(希弗隆,2013)。

认知疗法的心理病理学模型

亚伦·贝克在20世纪60年代开发了这一模型,认为负面认知引发不愉快的情绪、身体症状和功能失调的行为。

他认为这类想法是抑郁的主要原因,因此,心理治疗应旨在解决这些心理过程以创造积极变化(莱坦和穆雷,2014)。

成长心态理论

具有成长心态的人将挑战视为学习和成长的机会,他们认为努力是实现掌握目标的途径(努斯鲍姆和德韦克,2008)。

这一框架与神经可塑性一致,认为大脑结构可以根据我们的学习经验重组、发展和改变(恩格,2018)。

具身理论

这一类理论认为,身体状态和过程会影响我们的心理层面,反之亦然,这与笛卡尔和早期认知主义者提出的解体观念形成对比。

具身理论认为,我们的身体中介了我们与世界的互动,心理符号必须扎根于形式,例如语言(格伦伯格,2010)。

具身情绪

考虑到之前的关于情绪的理论,普林茨(2004)认为,尽管情绪是身体性的,但本质上也是语义性的。

换句话说,情绪可以是意识或无意识地感知身体的变化,但它们总是同样程度地扎根于语言。

具身认知(EC)

EC方法普遍认为,生物体拥有的身体类型(如人体)决定了其感知和运动过程。

这意味着心智扎根于感觉运动系统,而身心同样重要。

因此,EC并不是将身体视为心灵的服务者,而是提出身体主动参与认知(莱坦和穆雷,2014)。

具身理论允许将身心结合到神经科学研究中,考虑参与者主观和物理体验(博尔基和卡拉,2015)。

例如,一项关于贝克认知理论的最新综述考虑了神经和认知路径,以解释认知疗法的有效性。

研究结果支持认知疗法与启动负面情绪和其认知控制的大脑区域之间的关联(克拉克和贝克,2010)。

身心连接的2个例子

为了支持关于身心互动的心理学理论,我们来看两个例子。

创伤的身心连接

多维神经系统理论描述并解释了在感知威胁时不同神经调节机制及其相关行为,涉及大脑皮层、免疫反应、下丘脑-垂体-肾上腺轴和肠道-大脑轴(波吉斯,2001)。

在这种情况下激活的连锁反应称为“防御级联”,包括四个不同的响应(科佐夫斯基等,2015):

- 唤醒。心脏调节反应促进在感知威胁后与环境的接触或脱离。

- 战斗或逃跑反应。迷走神经的抑制和交感神经系统激活导致代谢活动增加,使身体能够逃避或面对威胁。

- 冻结反应。在面对不可避免的威胁时,迷走神经被刺激,代谢活动下降,身体冻结。

- 静止不动。在威胁消失后,副交感神经系统占主导地位,代谢活动急剧下降,以便身体休息和恢复。

了解这些响应的模式可以帮助我们理解和治愈创伤(科佐夫斯基等,2015)。

波吉斯(2001)认为,创伤经历会在身体上留下印记,陷入创伤反应模式。

身心干预可以帮助人们释放这些印记。

情绪与免疫系统的身心连接

研究表明,情绪状态和免疫系统反应之间存在着密切的关系。

持续的消极情绪状态,如压力、抑郁和焦虑,会削弱免疫功能并对其他身体功能产生负面影响。

最近的研究表明,积极情绪与一系列健康结果有关,例如减少疾病症状、减轻疼痛和延长寿命。

就免疫和疾病而言,积极情绪与免疫抑制条件下(如癌症和艾滋病)的增强免疫结果相关,也与暴露于流感病毒后的普通人群相关(普雷斯曼和布莱克,2012年)。

但是,这是如何发生的呢?一个可能的途径是积极情绪缓冲了身体的压力反应及其后果。这与广阔构建理论提出的缓解效应是一致的。

其他途径表明,积极情绪促进了社会纽带,并改变了生活方式习惯,如清洁饮食、睡眠和定期锻炼,从而改善了免疫系统(普雷斯曼和科恩,2005)。

身心能否治愈身体?3个研究领域

为了进一步扩展理论,我们回答了一个引人入胜的问题并引用了研究。

冥想

一项研究探讨了冥想对大脑的影响,比较了新手和经验丰富的冥想者。

功能磁共振成像显示,经验丰富的冥想者在与注意力和抑制反应相关的脑区表现出更多的活动,在与叙述性情绪和认知相关的脑区表现出较少的激活,这表明练习小时数与大脑可塑性相关(布雷奇津斯基-刘易斯等,2007)。

慈爱冥想(LKM)是一种源自佛教传统的冥想方法,旨在培养对自己和他人的无条件爱和善意,以及慈悲、喜悦和平等。

一项系统回顾表明,LKM是增加积极情绪和减少疼痛的有效干预措施(曾等,2015)。

基于正念的心理治疗

正念可以作为一种治疗工具,培养对感受、思想和身体感觉的意识和接受,符合心理治疗的目标,如减少反复思考或培养自我接纳。

与身心相关的应用可能包括正念呼吸和身体扫描练习(莱坦和穆雷,2014)。

一项系统综述和荟萃分析发现,正念可以有效帮助抑郁、疼痛、体重管理、精神分裂症、吸烟和焦虑(戈德堡等,2018)。

另一项研究表明,正念计划对免疫和大脑功能有积极影响(戴维森等,2003)。

催眠疗法

美国心理学会(2020)定义催眠为一种在临床环境中使用的治疗方法,其中客户在遵循心理治疗师的建议后进入放松状态。

据推测,在放松状态下,潜意识更容易接受改变无意识反应的建议。

临床研究证据表明,催眠可用于治疗身体疾病,如疼痛管理和改善焦虑和抑郁。

一种类型的催眠是肠道定向催眠,已被证明能有效减少肠易激综合症症状并提高幸福感(彼得等,2018)。

10种实证方法通过身体治愈心灵

以下列出了十种被认为可以改善身心状况并进而改善心灵的方法。

1. 身体心理治疗

可以通过将身体作为心理治疗的核心工具,将身体体验与情感和主观体验联系起来,将身体整合到心理治疗中。

身体心理治疗主要通过对外部和内部身体感觉的身体意识来接受和重新定义它们的意义。

这些心理健康干预措施不仅可以用于创伤康复,也可以用于促进心理健康(希弗隆,2013)。

2. 运动心理治疗

运动可以作为一种手段来实现心理治疗的目标,认识到结合心理和身体策略可能比单独使用治疗更有效。

这可能包括改善患有抑郁症客户的能量水平,减少焦虑,或提高掌握能力和自我效能(希弗隆,2013)。

3. 身体体验(SE®)

SE®由彼得·莱文博士开发,用于调节因创伤而中断的神经肌肉模式。

它包括将注意力集中在与创伤经历相关的身体感觉和反应上,帮助客户描述身体模式以有意识地整合无意识记忆。

尽管目前缺乏实证研究,但一项包括四项研究的系统综述表明,SE®在改善创伤后应激障碍(PTSD)症状方面是有效的(阿尔梅达等,2019)。

4. 张力和创伤释放练习

最近更名为自我诱导治疗震颤(SUTT),这种方法使用身体练习来引发身体自然的震颤反应,以释放与压力或创伤相关的紧张(伯切利等,2014)。

由大卫·伯切利博士提出,SUTT认为尽管神经肌肉震颤是对感知为威胁的事件的一种内在反应,但人类已经学会了抑制它们。

一项试点研究(伯切利等,2014)和一项个案研究(希思和比蒂,2019)报告说,人们在干预后测量和随访中都经历了更高的幸福感和更低的压力。

5. 瑜伽

瑜伽被视为一种古老的东方练习,通过练习,通常包括体式、呼吸技巧和冥想,将心灵、身体和精神结合起来。

瑜伽治疗(Yoga Chikitsa)是指利用瑜伽改善不良健康状况。

从西方的角度来看,瑜伽被用作辅助疗法,用于改善抑郁(克拉默等,2013)、焦虑(克拉默等,2018)、创伤后应激障碍(张等,2019)、癌症(克拉默等,2012)和精神分裂症(万坎福特等,2012)的症状。

瑜伽的好处也与一般人群中的健康和福祉结果有关(亨德里克斯等,2017)。

6. 舞蹈治疗

舞蹈运动治疗(DMT)指的是“旨在通过运动进一步促进个体的情感、认知、身体、精神和社会整合的治疗性使用运动”(欧洲舞蹈运动治疗协会,2020,第一段)。

DMT寻求通过识别和探索从运动中出现的感觉、情绪和故事来理解和创造新的意义。

它由注册治疗师指导,可以单独进行或小组进行(欧洲舞蹈运动治疗协会,2020)。

研究表明,舞蹈治疗在改善患有精神分裂症(夏和格兰特,2009)和癌症(布拉德特等,2015)患者的身心健康方面是有效的。

7. 渐进性肌肉放松(PMR)

最初由埃德蒙·雅各布森在20世纪20年代开发,渐进性肌肉放松通过逐步收缩和放松肌肉群来减少焦虑水平,以减少身体紧张和生理激活(希弗隆,2013)。

一项包括10项研究的渐进性放松干预的系统综述和荟萃分析表明,渐进性肌肉放松在不同临床环境中是一种有效的焦虑治疗方法(马佐尼等,2008)。

8. 深度呼吸

有意识地调节呼吸以增加肺容量同时减少呼吸周期的速率,被认可为一种有效的方法来改善身心健康。

通过有意识地使用横膈膜,缓慢深呼吸的练习会激活副交感神经系统并抑制交感神经系统,引发放松反应并降低压力(索贾等,2019)。

研究表明,深度呼吸练习可以降低抑郁和焦虑症状(杰拉德等,2015)并促进情感健康(扎科罗等,2018)。

9. 气功和太极

气功和太极共享相同的哲学根基,专注于“气”或生命能量的培育和增强。

与瑜伽一样,它们被视为冥想运动练习,包括缓慢流动的体式、坐立或移动冥想、身体摇晃和呼吸技巧。

基于中医的理论,它们认为将自我意识与运动、冥想和呼吸相结合可以促进身心平衡和自我疗愈(詹克等,2010)。

多项综述研究了气功和太极在各种不良健康状况中的效果,如癌症(李等,2007)、高血压(李等,2007)和心血管疾病(李等,2007)。

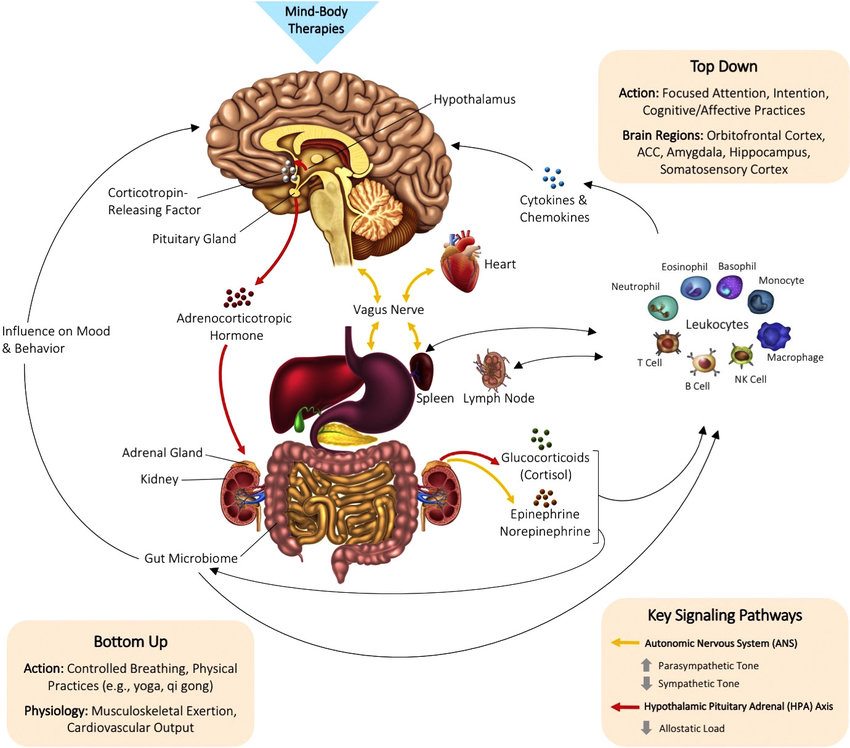

身心疗法的机制一览

身心疗法(MBT)是一个涵盖诸如上述方法在内的治疗方式的总称。

随着人们对身心疗法在改善身心健康方面的有效性逐渐认可,MBT 已经逐渐成为传统疗法的一种补充治疗方式。

基因组学领域的研究揭示了情绪状态与基因表达之间的关系。同样,神经影像学和神经生理学的研究也探讨了情绪与思维之间的联系与通路(穆赫沙姆等,2017)。

图2. 身心疗法的生物学机制。摘自“具身心灵:身心疗法的功能基因组学和神经生物学相关性综述”由穆赫沙姆等人(2017)。神经科学与行为生物评论,73,第167页。2016年由Elsevier Ltd出版。

上图说明了MBT的工作原理,包括_自上而下_和_自下而上_途径。

_自上而下的干预_如冥想或正念集中于思想和情绪。它们的神经学相关性反过来会影响内分泌系统和神经系统,最终在身体上产生变化。

_自下而上的干预_以呼吸和身体运动为中心,如瑜伽、气功和太极,刺激神经系统、免疫系统和内分泌系统,从而引起心理状态的变化。

一条回家的信息

身心连接是无可否认的,但我们对其互动的理解仍然有限。

现代科学的二元观点为我们提供了许多孤立地了解每一方的知识。

当代研究迫切需要采取整体的方法来探索身心作为一个整合实体,并继续探索MBT在缓解疾病和增强幸福感方面的潜力。

希望您喜欢阅读这篇文章。不要忘记下载我们的三个免费积极心理学练习:下载我们的三个免费积极心理学工具。

参考文献

- Almeida, A. K., Gomez de Melo, S. C., & Cordeiro de Sousa, M. B. (2019). A systematic review of somatic intervention treatments in PTSD: Does Somatic Experiencing® (SE®) have the potential to be a suitable choice? Estudos de Psicologia, 24(3), 237–246. http://doi.org/10.22491/1678-4669.20190025

- American Psychological Association. (2020). Hypnosis. Retrieved on August 2020 from https://www.apa.org/topics/hypnosis

- Berceli, D., Salmon, M., Bonifas, R., & Ndefo, N. (2014). Effects of self-induced unclassified therapeutic tremors on quality of life among non-professional caregivers: A pilot study. Global Advances in Health and Medicine, 3(5), 45–48. https://doi.org/10.7453/gahmj.2014.032

- Borghi, A.M., & Caruana, F. (2015). Embodiment theory. In: J.D. Wright (Ed.) International encyclopedia of the social & behavioral sciences, 2nd edition, Vol 6. (pp. 420–426). Oxford: Elsevier.

- Bradt, J., Shim, M., & Goodill, S. W. (2015). Dance/movement therapy for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1). https://doi.org/10.1002/14651858.CD007103.pub3

- Brefczynski-Lewis, J. A., Lutz, A., Schaefer, H. S., Levinson, D. B., & Davidson, R. J. (2007). Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(27), 11483–11488. https://doi.org/10.1073/pnas.0606552104

- Clark, D. A., & Beck, A. T. (2010). Cognitive theory and therapy for anxiety and depression: Convergence with neurobiological findings. International Journal of Psychophysiology, 14(9), 418–424. https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.06.007

- Cramer, H., Lauche, R., Anheyer, D., Pilkington, K., de Manincor, M., Dobos, G., & Ward, L. (2018). Yoga for anxiety: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Depression and Anxiety, 35(9), 830–843. https://doi.org/10.1002/da.22762

- Cramer H., Lange, S., Klose, P., Paul, A., & Dobos, G. (2012). Yoga for breast cancer patients and survivors: A systematic review and meta-analysis. BMC Cancer, 12, 412–458. https://doi.org/10.1186/1471-2407-12-412

- Cramer, H., Lauche, R., Langhorst, J., & Dobos, G. (2013). Yoga for depression: A systematic review and meta-analysis. Depression and Anxiety, 30, 1068–1983. https://doi.org/10.1002/da.22166

- Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., … & Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65(4), 564–570. https://doi.org/10.1097/01.psy.0000077505.67574.e3

- Descartes, R. (1960). Meditations on First Philosophy 1st Edition.

- European Association of Dance Movement Therapy. (2020). What is dance movement therapy? Retrieved on August 2020 from https://www.eadmt.com/?action=article&id=22

- Fredrickson, B. L. (2000). Cultivating positive emotions to optimize health and wellbeing. Prevention and Treatment, 3(0001a), 1–25. https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.31a

- Garland, E. L., Fredrickson, B., Kring, A. M., Johnson, D. P., Meyer, P. S., & Penn, D. L. (2010). Upward spirals of positive emotions counter downward spirals of negativity: Insights from the broaden-and-build theory and affective neuroscience on the treatment of emotion dysfunctions and deficits in psychopathology. Clinical Psychology Review, 30(7), 849–864. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.03.002

- Glenberg, A. M. (2010). Embodiment as a unifying perspective for psychology. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 1(4), 586–596. https://doi.org/10.1002/wcs.55

- Goldberg, S. B., Tucker, R. P., Greene, P. A., Davidson, R. J., Wampold, B. E., Kearney, D. J., & Simpson, T. L. (2018). Mindfulness-based interventions for psychiatric disorders: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 59, 52–60. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.011

- Heath, R., & Beattie, J. (2019). Case report of a former soldier using TRE (tension/trauma releasing exercises) for post- traumatic stress disorder self-care. Journal of Military and Veterans’ Health, 27(3), 35–40.

- Hendriks, T., de Jong, J., & Cramer, H. (2017). The effects of yoga on positive mental health among healthy adults: A systematic review and meta-analysis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 23(7), 505–517. https://doi.org/10.1089/acm.2016.0334

- Hefferon, K. (2013). Positive psychology and the body: The somatopsychic side to flourishing. London: McGraw-Hill Education.

- Jahnke, R., Larkey, L., Rogers, C. Etnier, J., & Lin, F. (2010). A comprehensive review of health benefits of qigong and tai chi. American Journal of Health Promotion, 24(6), 1–25. https://doi.org/10.4278/ajhp.081013-LIT-248

- Jerath, R., Crawford, M. W., Barnes, V. A., & Harden, K. (2015). Self-regulation of breathing as a primary treatment for anxiety. Applications of Psychophysiological Feedback, 40, 107–115. https://doi.org/10.1007/s10484-015-9279-8

- Kind, A. (2020). Philosophy of mind: The basics. New York: Routledge.

- Kozlowska, K., Walker, P., McLean, L., & Carrive, P. (2015). Fear and the defense cascade: Clinical implications and management. Harvard Review of Psychiatry, 23(4), 263–287. https://doi.org/10.1097/hrp.0000000000000065

- Lee, M. S., Chen, K. W., Sancier, K. M., & Ernst, E. (2007) Qigong for cancer treatment: A systematic review of controlled clinical trials. Acta Oncologica, 46, 717–722. https://doi.org/10.1080/02841860701261584

- Lee, M. S., Pittler, M. H., Guo, R., & Ernst, E. (2007). Qigong for hypertension: A systematic review of randomized clinical trials. Journal of Hypertension, 25, 1525–32. https://doi.org/10.1097/hjh.0b013e328092ee18

- Lee, M. S., Pittler, M. H., Taylor-Piliae, R. E., & Ernst, E. (2007). Tai chi for cardiovascular disease and its risk factors: A systematic review. Journal of Hypertension, 25, 1974–1975. https://doi.org/10.1097/hjh.0b013e32828cc8cd

- Leitan, N.D., & Murray, G. (2014). The mind-body relationship in psychotherapy: Grounded cognition as an explanatory framework. Frontiers In Psychology, 5(472), 69–76. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00472

- Loy, D. (1997). Nonduality: A study in comparative philosophy. New Jersey: Humanities Press.

- Manzoni, G. M., Pagnini, F., Castelnuovo, G., & Molinari, E. (2008). Relaxation training for anxiety: A ten-years systematic review with meta-analysis. BioMed Central Psychiatry, 8(41), 1–12. [https://doi.org/10.1186/1471-244X-8