动机与驱动人类行为的因素

动机与人类行为的驱动力

5 Nov 2019 由 Beata Souders, MSc., 心理学博士候选人

科学审查者 Tiffany Sauber Millacci, Ph.D.

在我们这个变化迅速且日益复杂的世界上,权力掌握在那些行动的人手中,尤其是那些具有自我决定和毅力的人。

在我们这个变化迅速且日益复杂的世界上,权力掌握在那些行动的人手中,尤其是那些具有自我决定和毅力的人。

我们的动机是我们最宝贵的资产。与行动相结合时,它的价值会随着我们如何分配注意力而波动。

我们为什么生来就拥有无限的潜力,但很少有人实现这些可能性?

亚伯拉罕·马斯洛

是什么真正驱动了人类?

我们的一些行为动机源于生物学,而另一些则有个人和社会的起源。我们被激励去寻找食物、水和性,但我们的行为也受到社会认可、接受、成就需求以及冒险或避免风险的动机的影响(Morsella, Bargh, & Gollwitzer, 2009)。

本文介绍了动机科学中的一些核心概念。

但在继续之前,我们认为您可能喜欢免费下载我们的三个目标实现练习。这些详细的、基于科学的练习将帮助您或您的客户创建可行的目标并掌握创造持久行为改变的技术。

本文包含以下内容

动机类型

动机可以被视为内在的。生物变量起源于一个人的大脑和神经系统,心理变量代表一个人的心理特性——心理需求。

外部动机来源通常以环境变量来理解,如奖励或目标。我们内部的动机来源与外部的动机来源互动,以引导行为(Deckers, 2014)。

永远都不会太晚去做你本可以成为的人。

乔治·艾略特

我们的进化历史也解释了动机和行为的某些方面,而我们个人的历史则塑造了我们的动机,并决定了目标和奖励的效用。

驱动动机

当交感神经系统产生肾上腺素和去甲肾上腺素时,它会产生能量以供行动使用。这就是为什么动机经常被概念化为“驱动”。我们的身体旨在回到平衡状态,并努力达到一个理想的状态,减少或消除这种驱动(Reeve, 2018)。

需求是内生动机,能激发、引导并维持行为。它们产生了必要的奋斗,以维护生命、成长和健康。

饥饿的胃不会让人忘记它,无论他的忧虑和悲伤有多深。

荷马,公元前800年

生理需求——饥饿、口渴、性等——是最终体现在心理驱动中的生物学开端。这些生物学事件最终变成心理动机。重要的是要区分生理需求和它所产生的心理驱动,因为只有后者才具有动机性质。

驱动动机理论告诉我们,生理需求源自我们的身体。随着生理系统试图保持健康,它会产生心理驱动,激励我们将系统从不足转向稳态(Reeve, 2018)。

如果您想了解更多关于这个主题的信息,请参阅我们的文章《动机科学》和《动机理论》。

目标动机

在谈论动机时,不可避免地会谈到目标。作为一种认知心理事件,目标是一种“推动行动”的力量,它像一种推动力一样激发和引导我们的行为,使人们以目的性的方式行动(Ames & Ames, 1984)。

目标,就像心态、信念、期望和自我概念一样,是内部动机的来源。这些认知动机来源联合起来推动我们采取行动。

目标是由“非”产生的,或者换句话说,是我们所在的位置与我们想要到达的位置之间的差异。谚语“如果你不知道要去哪里,任何一条路都会带你到那里”描述了有目标和没有目标的人在动机行为上的差异(Locke, 1996; Locke & Latham, 1990, 2002)。

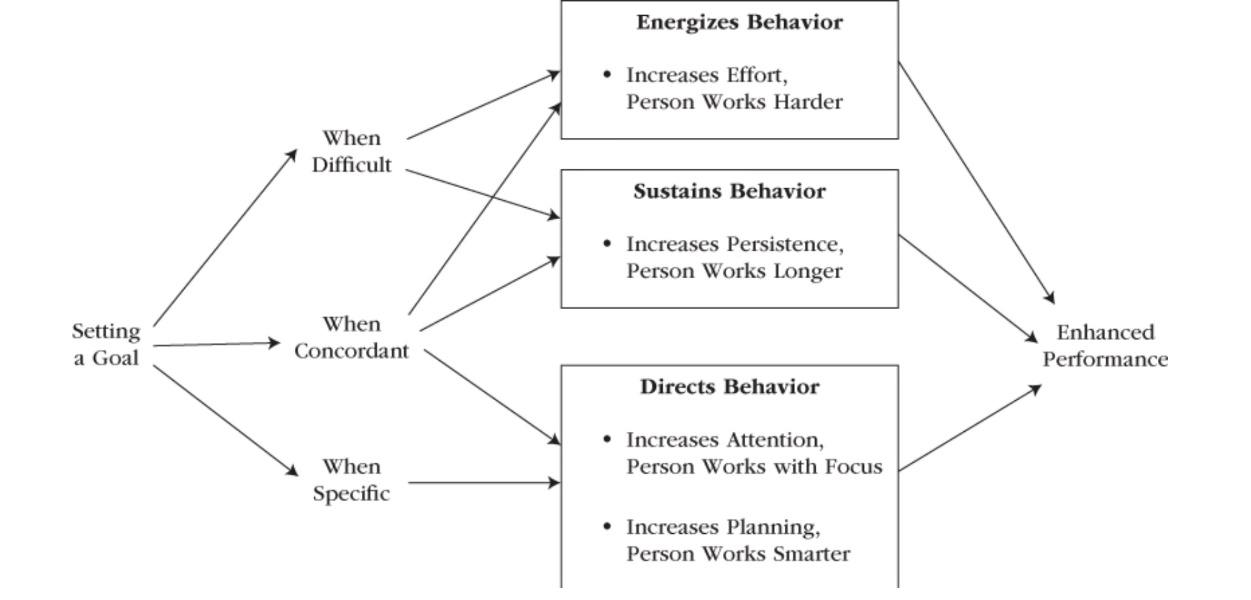

但是仅仅制定目标并不总是具有启发性的。作为动机结构,目标设定仅在目标具有挑战性、具体性和一致性时才会转化为表现(Locke & Latham, 1984, 1990, 2002)。我们对具有挑战性的目标付出更多努力(Locke & Latham, 1984, 1990, 2002),目标的具体性使我们集中注意力(Locke, Chah, Harrison, & Lustgarten, 1989),而目标反映我们的价值观则赋予我们能量(Sheldon & Elliot, 1999)。

要了解有关如何使目标具有挑战性、具体和个人的相关信息,请查看我们的文章《目标设定的心理学入门》和《设定目标:模板和工作表》。

动机与情绪

动机的概念与情绪密切相关。这两个词都来源于同一个拉丁语根movere,意为“移动”。

情绪被认为是动机状态,因为它们会产生促使我们应对生活中的重大事件的能量(Izard, 1993)。

情绪会产生一种冲动,使我们能够应对当前的情况(Keltner & Gross, 1999)。

与动机一起,情绪构成了一个称为情感的核心心理现象。

我们感受到这些经历,生理上和情感上,它们指导我们的行为和决策。最重要的是,它们对我们的心理健康和身体健康有着重要的影响。请参阅我们关于动机的益处的文章。

免费个性化资源 - 参加测验

动机与人格

某些人格因素是否与动机相关?

我们是否天生就有不同的动机方式?

人格理论和研究表明,我们确实根据人格特质以不同方式被动机驱动。某一特质水平较高时,我们往往会表现出该特质所暗示的行为:我们会更开放经验,更尽责,更外向,更有亲和力,更神经质。我们会被不同的动机和目标激励,选择不同的情境。

心理学的任务是确定那些情境和行为。

_特质-环境相关研究_表明,如果我们表现出个性维度一端的特征,我们会以不同于另一端个体的方式寻求、创造或修改情境(Deckers, 2014)。

除了五大人格特质之外,我们寻求刺激的倾向在多大程度上决定了我们愿意为了体验多样、新颖、复杂和强烈的感受和体验而承担风险(Deckers, 2014)。

_网络大五人格理论_将人格特质与我们选择的目标类型联系起来,并表明特定的目标会激励适当的人格状态行为,这些行为对于实现目标是有效的(Deckers, 2014)。例如,尽管内向和外向人格特质的人对设计用于使他们处于愉快愉悦情绪的刺激物反应相似,但外向性较高的人对奖励更敏感。

他们对追求奖励的反应更强烈,并且比内向者更有可能在各种情况下寻求社交刺激(Deckers, 2014)。

_通道假设_探讨了特定人格特质如何决定我们表达动机的方式以及我们可能如何回应自己的个人动机驱动。它认为(Deckers, 2014):

- 外向者倾向于进入高影响力的职业以满足其权力动机,并且比内向者更有可能通过志愿工作来满足其归属动机。

- 神经质水平较高的人更容易陷入坏心情,对关系和职业满意度较低,并且在负面社交交流后更有可能独自饮酒。

- 高度尽责的人获得更高的成绩,并更有可能参与增强健康的活动。

- 高度亲和力的人更有可能在朋友和兄弟姐妹遇到困难时提供帮助。

_选择假设_表明,通常,特质水平的组合与特定行为相关联。许多此类研究产生了非常有趣的结果,表明(Deckers, 2014):

- 外向性、亲和性和尽责性较低的学生花更多时间上网。

- 开放性较高的人更频繁地接触少数群体成员,并报告较少的偏见,而亲和性较高的人则较少报告偏见。

- 幸福与外向性、亲和性较高以及神经质较低有关。

还有其他一些人格因素可能会影响动机和我们朝目标前进的动力(Deckers, 2014):

- 高度尽责的人由于计划而经历的压力较少。

- 高度亲和力的人经历的人际压力较少,因为他们更加合作。

- 高度神经质的人经历更多人际压力。

- 高度尽责、外向和开放性的人通过直接应对压力源来应对。

- 高度神经质的人通过脱离来应对,比如逃避压力源或不去思考它。

- 在人们的生活中,神经质高、外向性高、尽责性低的人体重增加更为显著。

- 低亲和力的某些方面也有助于体重增加。

- 高感觉寻求者对冒险事件、药物和异常体验持积极态度,并更有可能寻求和参与危险运动,偏好不寻常的刺激和情境,并尝试不寻常的事物。

- 低感觉寻求者对冒险事件持消极态度。

- 感觉寻求的不同组成部分与偏好无意义幽默或性幽默有关。

最后,尽责性、开放性和外向性与内在动机呈正相关。另一方面,尽责性、外向性和神经质与外在成就动机呈正相关(Deckers, 2014)。

尽管亲和性与外在成就动机呈负相关,但尽责性是例外,因为它与内在和外在动机都呈正相关。这些结果表明,两种形式的动机可能比最初预期的更复杂(Hart et al., 2007)。

请参阅我们关于动机重要性和好处的文章,了解什么是自我动机和完全自我决定。

理解人类的秘密 - 劳伦斯·C·罗森

动机与改变

动机的话题经常与改变相关讨论。

我们中的许多人加入健身房或训练项目,其他人进入治疗或辅导,因为我们渴望改变。然而,变化很少是一个简单或线性的过程。部分原因是很难找到动机去从事那些虽然不令人满意但却是有趣的活动。

当一项活动是自足的,即因其本身的乐趣而令人愉悦时,我们会出于纯粹的乐趣而去做它,几乎不需要动机(Csikszentmihalyi, 1990)。

有些变化表面上看起来是负面的,但很快你会发现生活中正在为新的事物腾出空间。

埃克哈特·托勒

然而,大多数时候,我们想要改变的事情需要自我控制才能戒掉那些对我们不利但又令人享受的行为。此外,承诺也是必要的,我们需要投身于这些常常充满挑战且不那么令人愉悦的活动,从而朝着有价值的结果迈进。

Deci 和 Ryan(1995)研究自主自我调节时建议,我们需要从外在动机的行为(例如,当我们因为害怕后果而不得不做某事时)转向内化甚至完全自我决定的调节,其中我们珍视新行为并与生活中的其他方面相一致。

请参阅我们题为《什么是动机》的博客文章,了解更多关于自我动机的内容。

“阶段式”方法在增加追求困难且非内在动机目标的动机方面已被证明特别有效,因为它们允许对进展进行现实的预期(Zimmerman, Olsen, & Bosworth, 2000)。

Prochaska等人提出的阶段变化模型(DiClemente, & Prochaska, 1998),也被称为跨理论变化模型(TMC),是临床环境中常用的一种方法。在这个模型中,变化被视为渐进、连续和可控的。其在现实世界中的应用可以在动机访谈技术中看到,这是一种以客户为中心的方法来促进变化。

在此过程中,动机与准备度变化一起增加,这取决于我们的:

- 改变意愿。

- 对希望改变的信心。

- 已采取的行动以促成改变。

请参阅我们的《动机访谈》文章,深入分析这一变化模型及其众多应用。

幸福与人类动机

幸福能否成为一种动机因素?

这个问题的答案既取决于我们如何定义幸福,也取决于我们问谁。

多亏了积极心理学领域迅速发展的研究成果,我们知道了什么让生活变得值得过,我们了解了许多关于什么让我们快乐和什么导致心理福祉的知识。还有大量证据表明,积极的主观体验有助于提高动机。

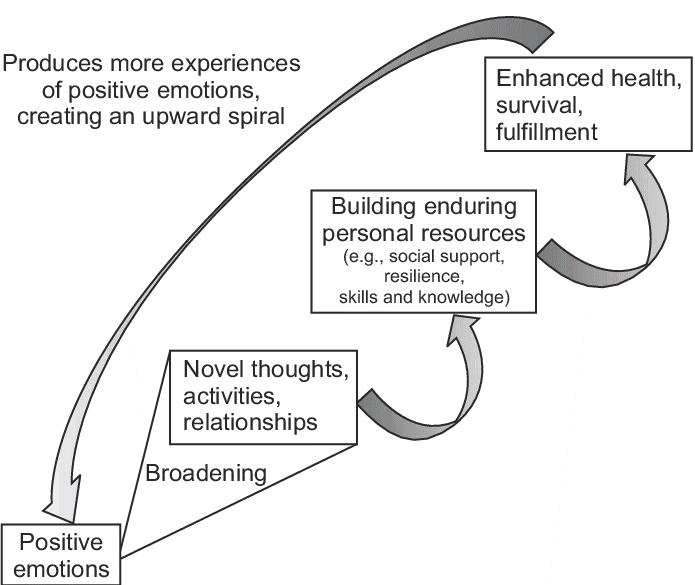

从Barbara Fredrickson(2004)的研究来看,积极情绪如何拓宽我们的视野并增加积极影响和幸福感,到Teresa Amabile和Steven Kramer(2011)的研究表明,快乐的员工更高效,我们可以看到培养乐观和积极情绪如何在适应性方面发挥作用并成为一种独特的动机因素。

那些感觉良好或表现出积极情绪的人:

- 更具创造力(Lyubomirsky et al., 2005),

- 更乐于助人(Feingold, 1983),

- 面对失败时更具韧性(Erez & Isen, 2002;Kavanagh, 1987),

- 做决定时更高效(Schwartz et al., 2002),并且

- 显示出较高的内在动机(Graef et al., 1983)。

研究表明,短期积极情绪可以帮助我们在生活的许多方面取得成功,包括婚姻、友谊、收入、工作和健康(Lyubomirsky, King, & Diener, 2005)。

扩展和建设理论模型 重新印刷并获得Guilford出版社、Fredrickson和Cohn(2008,图48.1)的许可 [17]。 图2. 研究的概念框架。

最好的生活在于每天利用你的优势,做有意义的事情。有意义的生活再添加一个元素:利用这些相同的优势推进知识、权力或善良。

马丁·塞利格曼

马丁·塞利格曼(2002)认为,真正的幸福和生活满意度与快乐关系不大,而与发展个人优势和性格关系密切。如果认知服务于动机(Vohs & Baumeister, 2011),那么发展个人优势和性格应该会增加动机。

当谈论到幸福作为一种形式的幸福感时,常见的概念包括意义、更高的灵感、连接和掌控(David, Boniwell, & Ayers, 2014),所有这些都是与动机的认知机制相关的属性。

我们生活中最好的时刻并不是被动的、放松的、休息的时候……最好的时刻通常发生在一个人的身体或心灵被拉伸到极限,自愿地去完成一项艰难且有意义的任务时。

米哈里·契克森米哈伊

这些更高的动机及其行为表现也可以描述为幸福的后果。根据Haidt(2000)的说法,提升的经历可以激发美德行为。

Seligman(2002)称之为更高的快乐,Maslow(1973)描述了一个幸福的人是自主的、接受自我的、积极与他人相处的,并在所有生活领域中具有掌控感(David, Boniwell, & Ayers, 2014)。正如这一描述所示,这些人会有很高的动机。

积极心理学着眼于一个人并问:“可以做什么?”最重要的是,积极心理学关注的是主动建立个人优势和能力,这些不会对动机有害。

总结

理解动机的原则使我们有能力找到解决实际动机问题的工作解决方案。还有什么比赋予周围人更多的有意行动、目标实现、最佳体验、全面功能、健康发展的能力更重要的呢?

研究和应用动机科学还可以帮助我们逆转或应对冲动倾向、习惯性体验、目标失败、反生产力功能、负面情绪、无聊、不良发展和脆弱的自我感。

如果最大的胜利是战胜自我,难道我们不应该追求超越自己的局限吗?

留下您对这个话题的想法。

我们希望您喜欢阅读这篇文章。不要忘记免费下载我们的三个目标实现练习。

常见问题

动机的三个基本因素是什么?

根据自我决定理论(Ryan & Deci, 2000),人类行为的三个基本动机是:

- 自主性——对自己行动的控制和选择的需求,

- 能力——感到有能力的需求,

- 连接性——与他人的社交联系和互动的需求。

四种基本的人类驱动力是什么?

根据Paul R. Lawrence和Nitin Nohria提出的四驱理论(2002年),有四种基本的人类驱动力可以驱动行为,分别是:

- 获取,

- 联结,

- 理解,

- 防御。

动机的四个C是什么?

动机的四个C是(Niemiec & Ryan, 2009):

- 能力,

- 自信,

- 连接,

- 选择。

通过培养这四个C,人们更有可能体验到自主性、归属感和能力,这些都是内在动机的关键组成部分。

参考文献

- Amabile, T. M., & Kramer, S. J. (2011). The power of small wins. 哈佛商业评论. Retrieved from https://hbr.org/2011/05/the-power-of-small-wins

- Ames, C. (1984). Achievement attributions and self-instructions under competitive and individualistic goal structures. Journal of Educational Psychology, 76(3), 478-487. https://doi.org/10.1037/0022-0663.76.3.478

- Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.

- David, S. A., Boniwell, I., & Ayers, A. C. (2014). The Oxford Handbook of Happiness. Oxford, England: Oxford University Press.

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1995). Human autonomy: The basis for true self-esteem. In M. H. Kernis (Ed.), Efficacy, agency, and self-esteem (pp. 31–49). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-1280-0_3

- Deckers, L. (2014). Motivation: Biological, psychological, and environmental (4th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

- DiClemente, C. C., & Prochaska, J. O. (1998). Toward a Comprehensive, Transtheoretical Model of Change: Stages of Change and Addictive Behaviors. In W.R. Miller & N. Heather (Eds.). Treating Addictive Behaviors, (2nd. Ed.). New York, NY: Plenum Press.

- Erez, A., & Isen, A. M. (2002). The influence of positive affect on the components of expectancy motivation. Journal of Applied Psychology, 87, 1055–1067. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.6.1055

- Feingold, A. (1983). Happiness, unselfishness, and popularity. Journal of Psychology, 115, 3–5. https://doi.org/10.1080/00231658309542444

- Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 359(1449), 1367-1377. https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1512

- Graef, R., Csikszentmihalyi, M., & Gianinno, S. M. (1983). Measuring intrinsic motivation in everyday life. Leisure Studies, 2, 155–168. https://doi.org/10.1080/02614368300390121

- Haidt, J. (2000) The Positive emotion of elevation. Prevention & Treatment, Vol 3(1), Mar 2000, No Pagination Specified Article 3c. https://doi.org/10.1037/1522-3736.3.1.33c

- Hart, J. W., Stasson, M. F., Mahoney, J. M. & Story, P. (2007). The Big Five and Achievement Motivation: Exploring the Relationship Between Personality and a Two-Factor Model of Motivation. Individual Differences Research 2007, Vol. 5, (No. 4), 267–274.

- Izard, C. E. (1993). Emotions. Irvington.

- Kavanagh, D. J. (1987). Mood, persistence, and success. Australian Journal of Psychology, 39, 307–318. https://doi.org/10.1080/00049538708259055

- Keltner, D., & Gross, J. J. (1999). Functional accounts of emotions. Cognition and Emotion, 13(5), 467-480. https://doi.org/10.1080/026999399379140

- Lawrence, P. R., & Nohria, N. (2002). Driven: How human nature shapes our choices. John Wiley & Sons.

- Locke, E. A. (1996). Motivation through conscious goal setting. Applied & Preventive Psychology, 5, 117-124. https://doi.org/10.1016/S0962-1849(96)80005-9

- Locke, E., Chah, D., Harrison, S., & Lustgarten, N. (1989). Separating the effects of goal specificity from goal level. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 43, (2), 270-287. https://doi.org/10.1016/0749-5978(89)90053-8

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1984). Goal setting: A motivational technique that works! Prentice Hall.

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting & task performance. Prentice-Hall.

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey, American Psychologist, 57, 705-717. https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705

- Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, 131(6), 803-855.

- Maslow A. H. (1973). Dominance, self-esteem, self-actualization: germinal papers of AH Maslow. Thomson Brooks/Cole.

- Morsella, E., Bargh, J. A., & Gollwitzer, P. M. (2009). Oxford Handbook of Human Action. New York, NY: Oxford University Press, USA.

- Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133-144. https://doi.org/10.1177/1477878509104318

- Reeve, J. (2015). Understanding motivation and emotion (6th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

- Schwartz, B., Ward, A. H., Monterosso, J., Lyubomirsky, S., White, K., & Lehman, D. (2002). Maximizing versus satisficing: Happiness is a matter of choice. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1178–1197. https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.5.1178

- Seligman, M. E. (2002). Authentic Happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster.

- Sheldon, K. M., & Elliot, A. J. (1999). Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model. Journal of Personality and Social Psychology, 76(3), 482-497. https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.3.482

- Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (Eds.). (2011). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications (2nd ed.). New York, NY, US: Guilford Press.

- Zimmerman, G. L., Olsen C. G., & Bosworth, M. F. (2000). A “Stages of Change” Approach to Helping Patients Change Behavior, American Family Physician. 61, 1409-1416.

博客文章

相关文章

[

动机与目标

如何鼓励来访者拥抱变化

21 Jun 2024

0

15 Aug 2024

我们中的许多人抗拒变化,尤其是在它强加给我们而不是由我们选择时。然而,尽管变化不可避免,如果没有它,我们将无法 [...]

](https://positivepsychology.com/embrace-change/)

[

动机与目标

Victor Vroom的期望理论

14 Feb 2024

0

16 Aug 2024

动机对开始和维持健康行为在工作场所、教育和更广泛的领域至关重要,并且驱动我们朝向我们的期望结果(Zajda, 2023)。 [...]

](https://positivepsychology.com/expectancy-theory/)

[

动机与目标

SMART目标、HARD目标、PACT或OKRs:哪种方法有效?

17 Jan 2024

0

2 Oct 2024

目标设定在商业、教育和体育等表现环境以及许多教练和咨询中至关重要 [...]

](https://positivepsychology.com/smart-goals/)

分类