心理学中的积极情绪是什么?(+列表与示例)

2024年11月5日

什么是积极情绪?(+列表和示例)

2018年3月12日 作者:Courtney E. Ackerman, MA.

科学审查人:William Smith, Ph.D.

大多数人喜欢感觉良好,积极情绪就是纯粹的感觉良好。

大多数人喜欢感觉良好,积极情绪就是纯粹的感觉良好。

它们不一定需要背后的原因或原因让我们享受它们;我们只是喜欢。

体验像幸福、兴奋、喜悦、希望和灵感这样的情绪对于任何想要过上快乐健康生活的人来说都是至关重要的。

幸运的是,你不需要一直经历它们来获得积极情绪的好处。这些往往短暂的时刻可以成为生活中所有艰苦努力和挣扎的价值所在,是给生活带来味道的调味料。

在深入研究积极情绪之前,我们应该确保我们都对情绪有相同的理解——尤其是积极情绪。

积极情绪不仅仅是我们在追求即时愉悦时追逐的“快乐感觉”;与更消极情绪一样,它们在日常生活中扮演着重要角色。

有许多方式可以定义“情绪”,但大致分为两派:

- 情绪是一种无法随意产生的状态或感觉;

- 情绪是对某种行为或某种对象的反应,如判断(Zemach, 2001)。

大多数当前学者属于第二派,认为情绪是某种行动或经验的结果。

选择一派而不是另一派的含义非常有趣,但对于理解积极情绪及其在心理学中的作用来说,并不是必要的;无论我们是否能够有意识地选择我们的积极情绪,还是它们是由某些行为或经历直接引起的,最重要的是它们的效果。

缩小到积极情绪,有两种流行的方法来定义它们,大致对应于上述两派。它们被定义为“多成分响应倾向”,持续时间较短(Fredrickson, 2001),大致对应于第二观点,以及定义为既强烈又愉快的心理体验(Cabanac, 2002),更接近第一观点。

无论哪种定义最适合您,我们需要知道的最重要的事情是(a)哪些情绪属于积极情绪,(b)它们的目的或意义是什么,(c)我们如何提高对它们的体验,无论是数量还是质量,以及(d)它们对我们有什么影响。

人们常用哪些积极情绪词汇

让我们直接进入A点:哪些情绪属于积极情绪。

人们经历的积极情绪列表几乎是无穷无尽的。并非所有这些词都指的是学者们理解的情绪,但它们是最常用来描述自己情绪的词语,这为我们提供了积极情绪的坚实基础。

- 喜悦 – 一种激动、幸福甚至可能充满兴奋的感觉,通常由于好事发生而突然爆发。

- 感恩 – 对某事具体或一切事物的感激之情,常常伴随着谦逊甚至敬畏。

- 宁静 – 一种平静而平和的感觉,接受自己。

- 兴趣 – 一种好奇心或痴迷感,吸引并抓住你的注意力。

- 希望 – 对美好未来的乐观和期待。

- 自豪 – 对自己的成就、技能或个人特质感到认可和快乐。

- 愉悦 – 一种轻松愉快的感觉,常常伴有微笑和轻松的笑声。

- 启发 – 被某事所激励,感到振奋和有动力。

- 敬畏 – 当你看到宏伟、壮观或令人惊叹的事物时,会引发一种压倒性的欣赏感。

- 激励 – 当你看到某人从事善良、慷慨或内在美好的行为时,你所感受到的,激发你向类似的行为努力。

- 无私 – 通常指无私和对他人的慷慨行为,但也指帮助他人时所感受到的情感。

- 满意 – 完成某事或满足需求后感到的一种愉快和满足感。

- 如释重负 – 当不确定的情况得到最好的解决,或避免了负面结果时,你会感到高兴。

- 关爱 – 对某人或某事的情感依恋,伴随着对其的喜爱和与之在一起时的愉快感。

- 愉快 – 明亮、开朗、明显快乐或活泼的感觉;感觉一切都顺心如意。

- 惊喜(好的那种!)– 当有人给你带来意想不到的快乐,或者情况比你预期的还要好时,你会感到欣喜。

- 自信 – 涉及强烈的自尊和对自己信念的情绪;可以特定于某个情境或活动,也可以更普遍。

- 敬佩 – 对某人或某事的温暖赞赏、尊重和欣赏之情。

- 热情 – 一种兴奋感,伴随着动机和投入。

- 渴望 – 类似于热情的一种形式,但强度较低;一种准备和对某事感到兴奋的感觉。

- 欣快 – 强烈且全方位的快乐或幸福的感觉,通常发生在极其积极和令人兴奋的事情发生时。

- 满足 – 平静、舒适且低调的幸福感和福祉感。

- 愉悦 – 在周围环境中感到愉悦,尤其是在休闲活动或社交聚会中。

- 乐观 – 积极且充满希望的情绪,鼓励你展望一个光明的未来,在这个未来中,你相信事情大多会顺利进行。

- 幸福 – 一种对事情进展感到满意和愉悦的感觉;对生活的整体享受和热情。

- 爱 – 或许是最强烈的积极情绪,爱是对某人、某个群体甚至全人类的深厚而持久的爱,伴随着愿意将自己的需要置于他人之上的意愿;它可以针对个人、某个群体,甚至全人类。

这份清单涵盖了我们所经历的一些积极情绪,但它肯定不是一份详尽的清单——我敢肯定你能想到一两个更多!

现在我们有了一个关于我们谈论的是什么情绪的想法,我们可以继续另一个重要的问题:它们的目的是什么?

为什么我们需要积极情绪?它们有什么好处?

除了仅仅让自己“感觉良好”之外,积极情绪也是幸福拼图的重要组成部分。

虽然你可能不会仅靠短暂的享乐快感就能获得持久的幸福和福祉,但积极情绪经常提供那些短暂但有意义的时刻,使生活值得过;例如,对你的伴侣说“我愿意”的喜悦,第一次抱着新生儿时感受到的爱,或者在职业生涯中取得重大成就时获得的巨大满足感。

虽然积极情绪似乎除了让人“感觉良好”外几乎没有其他目的,但它们实际上确实做了一些非常重要的工作。

积极情绪在心理学中的作用

积极情绪的意义取决于你问谁;你会从不同领域的专家那里得到不同的答案。

进化心理学家可能会回答“增强人类生存和繁殖的机会。”

社会心理学家可能会说“形成连接我们的纽带。”

正面心理学家可能会说“让生活值得过。”

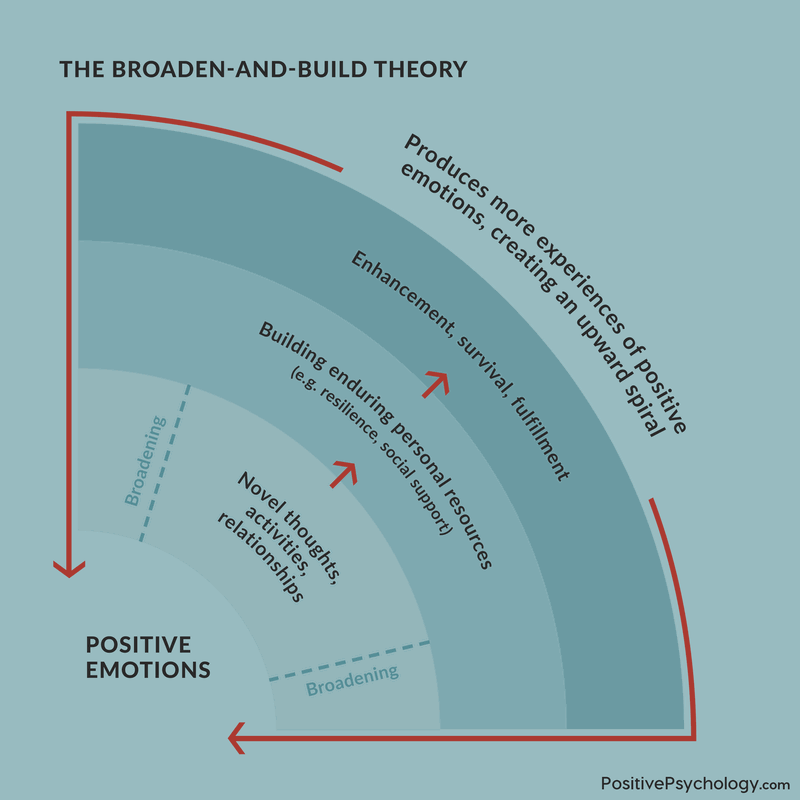

或者她可能会说“扩大我们的意识并建立我们的内在资源。”这就是Barbara Fredrickson提出的开创性“广泛构建理论”(Broaden-and-Build Theory)的核心。阅读以下内容以了解更多信息。

Fredrickson的广泛构建理论简介

Fredrickson在1998年提出了广泛构建理论。

该理论提供了一个令人信服的解释,说明了积极情绪的“意义”:扩大我们的思想,扩展我们的视野,并促进资源的建设和开发,包括知识、技能、能力和关系。

用Fredrickson自己的话说:

“……这些积极情绪扩展了个体的即时思维-行动范围:快乐引发了玩耍的冲动,兴趣引发了探索的冲动,满足感引发了沉思和整合的冲动,而爱则引发了在安全亲密关系中反复出现的这些冲动。”

(2004, 第1367页)。

在危险情况下体验的负面情绪(例如恐惧、恐怖、焦虑)通常会对我们的注意力范围进行限制,并将我们的众多选项限制为最有可能生存的那一个或两个。

在这种情况下,这些自动反应对于确保我们活下来至关重要;然而,在非危急情况下,我们并不需要如此狭窄的视角或限制选择。

这就是积极情绪更有优势的地方——它们扩展了我们的视野,允许我们进行创造性思考和行动。它们不是将我们的焦点缩小到一两个选项,而是通过扩展我们的视野,让我们能够考虑更多的选项。

这种视野的扩展使我们能够玩耍、学习,并获得持久的知识和技能,这些资源可以伴随我们一生。这些资源可能是身体上的、情感上的、心理上的、社会上的,甚至是精神上的,但无论如何,通过这种扩展,我们获得了持久的资源。

这些通过体验积极情绪获得和发展起来的资源已被证明在生活的各个领域带来了许多益处。

在涵盖身心健康的所有领域中,积极情绪可以产生奇妙的效果。

广泛构建理论

作为最广为人知的正面心理学理论之一,广泛构建理论(Fredrickson & Levenson, 1998)指出,积极情绪促进了思想到行动的运动。

一个关于广泛构建理论如何运作的简单例子涉及儿童的喜悦。当儿童感到喜悦(积极情绪)时,这通常会导致“玩耍”(行动)的行为。

因此,玩耍对儿童来说发展了重要的社交技能,并刺激了他们的创造力和想象力(个人资源)。这些资源最终导致他们成为更加社交和多才多艺的人(增强),这最终导致更多积极情绪的产生。

与积极情绪相比,负面情绪似乎对思维-行动范围具有相反的影响(Benz et al., 2020)。当我们感到压力时,我们会经历许多负面的生理障碍,如心跳加速或血压升高。我们立即陷入这种徒劳的心态。

这种负面情绪会阻止我们采取建设性行动。无论压力是否阻碍我们为自己辩护或变得高效,它都可能对我们的行动产生不利影响。

虽然积极情绪可能不像负面情绪那样直接影响我们的行动,但它们可以对我们的生活产生强大的影响,并增强人类的功能。

积极情绪的健康益处

积极情绪的许多健康益处包括减少压力和提升整体幸福感。积极情绪实际上可以充当你在生活中遇到的压力事件之间的缓冲器,让你更有效地应对压力并保护你的心理健康(Tugade, Fredrickson, & Barrett, 2004)。

此外,2006年研究人员证实,体验积极情绪有助于调节你对压力的反应,并使你更快地从压力的负面影响中恢复过来(Ong, Bergeman, Bisconti, & Wallace)。

积极情绪也可能保护你免受感冒的侵袭!被随机分配到写作关于强烈、积极经历的学生,在三天内每天写20分钟,与写作中立主题的学生相比,因病前往学生保健中心就诊次数显著减少(Burton & King, 2004)。

体验积极情绪也可能促使个人做出更健康的选择,间接地对健康产生积极影响。Herzenstein(2008)发现,几种积极情绪导致了许多健康益处,包括:

- 幸福导致增加风险和多样化行为,关注收益,

- 满意感导致增加风险规避和关注损失。

积极情绪还可以促进更有效的应对,这通过提供对抑郁症状的缓冲来促进健康(Dolphin, Steinhardt, & Cance, 2015)。此外,正念并花时间品味积极情绪可以提供额外的缓冲,防止抑郁症状的发生,同时增强心理健康和生活满意度(Kiken, Lundberg, & Fredrickson, 2017)。

积极情绪的另一种健康益处是它可能导致心脏更强壮;Kok及其同事(2013)发现,积极的社会情绪与健康的脉搏率有关。同样,一项对多项研究的元分析发现,幸福感与良好的心血管功能、总体健康和长寿显著相关(Howell, Kern, & Lyubomirsky, 2007)。

积极情绪的正面效应 - TEDMED

积极情绪如何增强韧性并改善记忆

除了促进良好的身体和心理健康,积极情绪已被发现与韧性和记忆力有关。

Peng及其同事(2014)的一项研究表明,积极情绪和韧性呈正相关,表明其中一个导致另一个或两者之间存在双向关系。

我们还知道,韧性与情绪调节密切相关,这意味着一些人通过体验大量积极情绪(并管理消极情绪)能够更好地“反弹”(Tugade & Fredrickson, 2004)。

最后,Cohn及其同事的研究发现,积极情绪直接作用于韧性,从而有助于建立强烈的幸福感(2009)。

这些效果可能是由于积极情绪所引发的“扩展和构建”;一个人体验的积极情绪越多,其感知到的积极基线状态就越强,使其能够在失败或灾难后“反弹”。

此外,持续体验积极情绪可能会鼓励一个人寻求各种来源的意义和满足感,这些来源可以依赖于在跌倒时将他们拉回地面。

总的来说,有证据表明,积极情绪可以保护记忆不受损害(MacKenzie, Powell, & Donaldson, 2015)。这可能如何起作用还不清楚,尽管它可以通过广泛的构建理论来解释。积极情绪可能会扩展注意力和记忆容量,并增强记住中央和外围细节的能力(Yegiyan & Yonelinas, 2011)。

这两种增强的韧性和更好的记忆可以在生活的许多领域提供益处,包括在工作场所。事实上,积极情绪可以在多个方面提高生产力和工作效果。

免费个性化资源供您使用 - 参加测验

积极情绪如何改善工作场所

积极情绪对人际关系(浪漫关系、朋友和家人)、咨询和治疗结果、成绩和学术成就以及个人发展都有所影响;现在我们可以把这个领域加入到这份名单中——工作场所。

正如我们可能试图分开一样,我们的情绪和个人生活确实会影响我们的工作。幸运的是,这既可以以积极的方式也可以以消极的方式起作用。

最近一项由Goswami、Nair、Beehr和Grossenbacher(2016)进行的研究巩固了积极情绪与员工参与度之间的关系——以及领导者使用幽默与员工参与度之间的联系!

此外,积极情绪鼓励组织公民行为(员工自愿承诺对组织有利的非义务性或非强制性任务)以及提高工作参与度;此外,它们通过减少与组织价值观不符的负面态度和行为,对双方面产生积极影响(Avey, Wernsing, & Luthans, 2008)。

提高工作满意度

积极情绪已被发现导致自我效能感增强、更高的工作满意度和更好的心理健康(Schutte, 2014)。它们甚至在任务冲突期间也与更高的工作满意度相关(Todorova, Bear, & Weingart, 2014)。

更具体地说,兴趣和感激与对工作的满意度相关,而感激也对对同事和主管的满意度有积极影响(Winslow, Hu, Kaplan, & Li, 2017)。这项产生这些结果的研究还发现,兴趣和感激预测了员工对其晋升的满意度。

不仅积极情绪增强了对工作的满意度,它们还减少了离职意向,并减轻了工作压力对员工的影响(Sui, Cheung, & Lui, 2015)。

这些发现是直观的;很明显,工作中体验更多的积极情绪,如喜悦、兴趣、感激和幸福,会增加对工作的满意度。更高的工作满意度与保留职位的意图有明显的直接关系。

有效的领导力

积极情绪在工作场所也能促进更有效的领导力,从而增加工作满意度。

2013年的一项研究通过调查追随者评估了变革型领导和积极情绪与任务表现的关系;研究发现,变革型领导和积极情绪对任务表现有积极影响(Liang & Steve Chi, 2013)。

不仅变革型领导对其绩效的影响得到了增强,而且其对工作参与度的影响也因积极情绪的存在而增强(Wang, Li, & Li, 2017)。

同样,真实领导在积极情绪的配合下,能够更有效地激励追随者的创新(Zhou, Ma, Cheng, & Xia, 2014)。

另一种领导风格,称为智力刺激型领导,当积极情绪如热情、希望、自豪、幸福和启发与领导相结合时,更能提升员工的工作满意度、努力程度和有效性(Zineldin, 2017)。

提升公司的底线

当员工在工作中体验积极情绪时,他们会体验到视野的扩展,并可能能够建立重要的资源。

早期关于积极情绪对员工成就和生产率影响的研究发现,一个人在工作中体验到的积极情绪越多,18个月后其薪酬和上级评价就越高(Staw, Sutton, & Pelled, 1994)。

Staw及其同事还发现,MBA学生的积极情绪较高,在决策任务中的表现优于积极情绪较低的学生(1993)。

进一步的研究发现,积极情绪的增加导致对个人角色期望的清晰度增加、有效和价值一致地利用组织资源、角色的满足感、更好的工作关系以及对工作的所有权感的增加,进而促进创新和组织成功(Harter, Schmidt, & Keyes, 2002)。

此外,表达和放大积极情绪可以促进目标实现,无论是将情绪导向同事还是上司(Wong, Tschan, Messerli, & Semmer, 2013)。

最后,积极情绪(以希望、乐观和韧性为代表)不仅增加了工作满意度、工作幸福感和组织承诺,而且还提高了员工的表现,无论是通过自我报告还是组织绩效评估(Youssef & Luthans, 2007)。

总结

从来没有像现在这样对积极情绪及其对我们生活的影响有更多的兴趣——而且这是有充分理由的!

积极情绪与关系、健康和福祉、工作场所等多个领域的益处有关。

如果你们有兴趣继续关注积极情绪方面的最新研究,你们将紧跟一个充满活力的研究领域。

感谢你们的阅读。如果有任何关于积极情绪的评论或建议进一步阅读,请在下面的评论部分留言。

我们希望你喜欢这篇文章。如果你还没有下载我们的三个情商练习,请在这里免费下载。

常见问题

什么是心理学中的积极情绪?

积极情绪包括快乐、感恩和希望等感觉,有助于整体幸福感。它们的作用在于扩展我们的意识、增强韧性并加强社会联系,支持身心健康。

为什么积极情绪很重要?

积极情绪可以提高韧性、记忆力和压力管理能力。根据广泛构建理论,它们扩展了思维过程并鼓励个人成长,从而促进整体幸福感和社会联系。

积极情绪如何影响健康?

体验积极情绪可以降低压力、增强免疫系统并改善心血管健康。它们帮助个体应对生活中的挑战,并促进从负面经历中恢复。

参考文献

- Avey, J., Wernsing, T. S., & Luthans, F. (2008). Can positive employees help positive organizational change? Impact of psychological capital and emotions on relevant attitudes and behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44, 48-70. https://doi.org/10.1177/0021886307311470

- Benz, F., Riemann, D., & Feige, B. (2020). Dreaming and insomnia: link between physiological REM parameters and mentation characteristics. Brain Sciences, 10(6), 378. https://doi.org/10.3390/brainsci10060378

- Burton, C. M., & King, L. A. (2004). The health benefits of writing about intensely positive experiences. Journal of Research in Personality, 38(2), 150-163. https://doi.org/10.1016/S0092-6566(03)00058-8

- Cabanac, M. (2002). What is emotion?. Behavioural Processes, 60(2), 69-83. https://doi.org/10.1016/S0376-6357(02)00078-5

- Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9, 361-368. https://doi.org/10.1037/a0015952

- Danner, D. D., Snowdon, D. A., & Friesen, W. V. (2001). Positive emotions in early life and longevity: Findings from the Nun Study. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 804-813. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804

- Dolphin, K. E., Steinhardt, M. A., & Cance, J. D. (2015). The role of positive emotions in reducing depressive symptoms among Army wives. Military Psychology, 27, 22-35. https://doi.org/10.1037/mil0000062

- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218-226. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.218

- Frederickson, B. L. (2009). Positivity: Groundbreaking research to release your inner optimist and thrive. Oneworld Publications.

- Fredrickson, B. L., & Levenson, R. W. (1998). Positive emotions speed recovery from the cardiovascular sequelae of negative emotions. Cognition & Emotion, 12(2), 191-220. https://doi.org/10.1080/026999398379718

- Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Keyes, C. L. (2002). Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies. In C. L. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing: The positive person and the good life (pp. 205-224). Washington, DC: American Psychological Association.

- Henley, K. (June 17, 2009). What are the top 10 positive emotions? Huffington Post Wellness. Retrieved from https://www.huffpost.com/entry/what-are-the-top-10-posit_b_203797

- Herzenstein, M. (2008). Positive emotions – Theory and application. Advances in Consumer Research, 36, 123-126.

- Howell, R. T., Kern, M. L., & Lyubomirsky, S. (2007). Health benefits: Meta-analytically determining the impact of well-being on objective health outcomes. Health Psychology Review, 1, 83-136. https://doi.org/10.1080/17437190701492486

- Kok, B. E., Coffey, K. A., Cohn, M. A., Catalino, L. I., Vacharkulksemsuk, T., Algoe, S. B., Brantley, M., & Fredrickson, B. L. (2013). How positive emotions build physical health: Perceived positive social connections account for the upward spiral between positive emotions and vagal tone. Psychological Science, 24, 1123-1132. https://doi.org/10.1177/0956797612470827

- Liang, S., & Steve Chi, S. (2013). Transformational leadership and follower task performance: The role of susceptibility to positive emotions and follower positive emotions. Journal of Business & Psychology, 28, 17-29. https://doi.org/10.1007/s10869-012-9261-x

- Linley, P. A., Joseph, S., Maltby, J., Harrington, S., & Wood, A. M. (2009). Positive psychology applications. In S. J. Lopez and C. R. Snyder (Eds.) The Oxford Handbook of Positive Psychology (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0005

- Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 131, 803-855. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803

- MacKenzie, G., Powell, T. F., & Donaldson, D. I. (2015). Positive emotion can protect against source memory impairment. Cognition & Emotion, 29, 236-250. https://doi.org/10.1080/02699931.2014.911145

- Ong, A. D., Bergeman, C. S., Bisconti, T. L., & Wallace, K. A. (2006). Psychological resilience, positive emotions, and successful adaptations to stress in later life. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 730-749. https://doi.org/10.1037/0022-3514.91.4.730

- Peng, L., Li, M., Zuo, X., Miao, Y., Chen, L., Yu, Y., Liu, B., & Wang, T. (2014). Application of the Pennsylvania resilience training program on medical students. Personality and Individual Differences, 61, 47-51. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.01.006

- Schutte, N. S. (2014). The broaden and build process: Positive affect, ratio of positive to negative affect and general self-efficacy. The Journal of Positive Psychology, 9, 66-74. https://doi.org/10.1080/17439760.2013.841280

- Siu, O. L., Cheung, F., & Lui, S. (2015). Linking positive emotions to work well-being and turnover intentions among Hong Kong police officers; The role of psychological capital. Journal of Happiness Studies, 16, 367-380. https://doi.org/10.1007/s10902-014-9513-8

- Staw, B. M., & Barsade, S. G. (1993). Affect and managerial performance: A test of the sadder-but-wiser vs. happier-and-smarter hypotheses. Administrative Science Quarterly, 38, 304-331. https://doi.org/10.2307/2393415

- Staw, B. M., Sutton, R. I., & Pelled, L. H. (1994). Employee positive emotion and favorable outcomes at the workplace. Organization Science, 5, 51-71. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.51

- Todorova, G., Bear, J. B., & Weingart, L. R. (2014). Can conflict be energizing? A study of task conflict, positive emotions, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 99, 451-467. https://doi.org/10.1037/a0035134

- Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 320-333. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320

- Tugade, M. M., Fredrickson, B. L., & Barrett, L. F. (2004). Psychological resilience and positive emotional granularity: Examining the benefits of positive emotions on coping and health. Journal of Personality, 72, 1161-1190. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2004.00294.x

- Wang, Z., Li, C., & Li, X. (2017). Resilience, leadership, and work engagement: The mediating role of positive affect. Social Indicators Research, 132, 699-708. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1306-5

- Winslow, C. J., Hu, X., Kaplan, S. A., & Li, Y. (2017). Accentuate the positive: Which discrete positive emotions predict which work outcomes? The Psychologist-Manager Journal, 20, 74-89. https://doi.org/10.1037/mgr0000053

- Wong, E., Tschan, F., Messerli, L., & Semmer, N. K. (2013). Expressing and amplifying positive emotions facilitate goal attainment in workplace interactions. Frontiers in Psychology, 4. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00188

- Yegiyan, N. S., & Yonelinas, A. P. (2011). Encoding details: Positive emotion leads to memory broadening. Cognition & Emotion, 25, 1255-1262. https://doi.org/10.1080/02699931.2010.540821

- Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience. Journal of Management, 33, 774-800. [https://doi.org/