正面心理学与心理健康之间的联系

积极心理学与心理健康之间的联系

2019年3月13日 作者 Madhuleena Roy Chowdhury, BA

科学审稿人 Jo Nash, Ph.D.

在过去,许多治疗师主要关注心理健康障碍的挑战和症状——如何治疗“问题”。

在过去,许多治疗师主要关注心理健康障碍的挑战和症状——如何治疗“问题”。

心理健康咨询的关注点较少放在个体因素如动机、积极思维、幸福和情感韧性上,而是更多关注心理疾病的显现症状。

乔治·瓦伊特(George Vaillant,2009)是一位积极心理学的先驱,他指出旧的研究文章在精神病学和心理健康方面有很多关于焦虑、抑郁、压力、愤怒和恐惧的讨论,但很少提及爱、同情或宽恕。

随着积极心理学的出现,心理健康研究和实践的重点发生了显著变化。积极心理学认为幸福和福祉是“人类的重要技能”(Davidson 等,2005)。

积极心理学帮助我们理解如何增强内在能力,并充分利用当前的状态。而不是专注于对症治疗,积极心理学围绕着情感稳定性、期望管理和富有成效的思考,这就是为什么它被称作“研究普通的力量和美德”(Sheldon & King,2001)。

积极心理学与传统的心理健康干预措施相辅相成。本文将探讨积极心理学与心理健康之间的关联。

在继续之前,您可以免费下载我们的三个积极心理学练习:下载我们的三份免费积极心理学工具。这些基于科学的练习探索了积极心理学的基本方面,包括优势、价值观和自我同情,有助于您提升客户的幸福感、学生的积极性或员工的表现。

本文包含:

- 神经科学与心理健康

- 在心理健康咨询中使用积极心理学

- 用于心理健康咨询的四种积极心理学干预措施

- 积极心理学与临床心理学

- 积极心理学与幸福感的研究

- 促进幸福感的心理健康干预措施

- 提高精神健康的五项积极行动

- 总结

- 参考文献

神经科学与心理健康

当今世界上有很大一部分人口受到心理健康问题的影响。这些问题的根源在于我们的大脑——这被称为神经科学(Kessler 等,2009)。

神经科学研究哪些脑区负责引发特定行为,并如何应对这些行为。它帮助我们了解大脑在不同精神病和神经病状态下所经历的分子变化(Kessler 等,2009)。

Stein 等人(2015)评估了神经科学在治疗所有年龄段和文化背景下的心理健康问题方面的有效应用。

神经连接可以引发负面的想法、行为和情绪。通过理解心理现象背后的神经科学(例如,我们在经历创伤时大脑会发生什么,或哪些脑区会在情绪障碍中被激活),心理学家可能会更好地管理来访的问题,并深入到治疗的更深层次。

神经科学旨在使心理健康干预措施更加集中和基于证据。例如,精神分裂症患者可能会经历认知功能问题,这可能阻碍他们恢复正常生活或进行日常活动。

神经科学研究帮助专业人士意识到这一点,并将认知修复作为治疗精神分裂症患者的重要部分,从而改善他们的预后(Barch,2005)。

将神经科学纳入心理健康治疗有诸多好处:

- 神经科学使治疗师和专业人员更容易挖掘障碍的根本原因。

- 它有助于促进心理健康、幸福和生活质量。

- 神经科学为早期诊断和更好的预后铺平了道路。

- 它更准确地解释了身心之间的关系。

- 神经科学研究扩展了对心理健康和幸福的研究。

Portugal 等人(2013)探讨了运动与心理健康的关系及其影响,发现规律锻炼对我们的心理机能有主导作用。研究重点是体育活动、心理健康障碍如重度抑郁症和痴呆症以及情绪变化之间的关系。

该研究的主要目标人群是运动员;然而,结果也适用于其他人。研究表明,规律的锻炼增加了身体和心理上的力量。它增强了情绪,调节了情绪,并维持了最佳的身体功能(Portugal 等人,2013)。

作者认为,体育锻炼可能是运动员在个人生活中,无论是情绪还是身体上都更具韧性的原因之一——这得益于他们的体育锻炼。

在心理健康咨询中使用积极心理学

积极心理学在心理健康咨询和治疗中的最重大贡献之一是将幸福视为治疗目标(Gruman 等,2017)。

积极心理学研究人员制定了诸如《心理幸福感量表》和《幸福感量表》等措施,客观测量一个人对其生活的满意度。随着这些心理幸福感量表的出现,心理健康专业人士找到了一个坚实的理由来转变他们的焦点,从问题转向解决方案。

积极心理学家开始更加注重培养个体已经具备的积极行为和特质。积极心理学干预旨在增强积极情绪并帮助来访找到生命的意义。

积极心理学干预的效果更持久,比传统心理治疗更能产生幸福感。一项关于积极心理治疗在治疗重度抑郁症中的应用的网络调查表明,个体在接受积极干预时反应更快,显示出恢复的迹象(Seligman 等,2006)。

研究人员还同意,使用能增强积极情绪并建立根本动机的技术往往比单独使用药物或传统心理治疗更能带来更好的预后(Seligman 等,2006)。任何心理健康咨询干预的目标都是将个体的注意力从消极症状转移到其生命的光明面,而积极心理学提供了推动这种改变的动力。

用于心理健康咨询的四种积极心理学干预措施

大量的证据证明了积极心理学干预在心理治疗和咨询中的有效性。

除了增强幸福和自信外,它还恢复了我们维持健康生活所需的内心平衡(Hefferon & Boniwell,2011)。

积极心理学干预在咨询中的引入和发展将心理健康治疗带到了多文化和人文主义的更高水平(Magyar-Moe 等,2015)。无论是在学校咨询、个人治疗还是生活辅导课程中,积极心理学干预现在已成为心理健康治疗的一个重要组成部分。以下是一些今天许多心理学家使用的流行PPI:

1. 基于优势的疗法

基于优势的策略结合了积极心理学、社会心理学、预防措施、以解决方案为导向的方法和个人发展(Rashid,2015;Smith,2006)。基于优势的干预措施基于这样的理念:无论是否存在心理疾病,幸福感和福利都是需要关注的关键因素。

基于优势的技术帮助发现个人的优势并对其进行有针对性的关注(Jones-Smith,2011)。

以优势为导向的技术包括:

- 解决方案导向疗法,包括对话、客观测试和小组会议。治疗师和来访者集中于如何接受负面经历以获得更好的结果(De Jong & Berg,2002)。

- 案例管理,重点关注对人的能力的理解。

- 家庭支持和个人支持性咨询。

- 讲述鼓舞人心的韧性故事和积极故事,可能激励个人。

2. 生活质量疗法

生活质量测量基于积极心理学和认知疗法的原则(Frisch,2006)。它帮助来访者发现他们的生活目标并激发他们追求梦想,从内心寻找更深的自我满足感。关注生活质量的疗法可能会使用诸如生活质量量表(QOLI)和CASIO模型等措施来衡量自我满意度。

3. 希望疗法

作为一种积极心理学干预,希望疗法基于希望理论,该理论认为情绪可以根据有意义的目标追求而被评估或改变(Lopez 等,2000;Snyder,2002)。

希望疗法旨在促进正在挣扎的人们的希望态度。希望疗法的目标是增强洞察力,帮助个人重新连接自我。它采用半结构化格式,结合标准化测试与主观测试,并涉及四个步骤:

- 发现希望

- 与之建立联系

- 增强希望

- 追随希望

衡量希望疗法技术效果的研究表明,接受希望疗法辅助干预的个体在自尊和信心量表上的得分更高,对自己的目标更有清晰度,并拥有更多的能量去实现它们(Feldman & Kubota,2015)。

4. 幸福疗法

幸福感疗法模型根植于 Ryff 和 Singer(1998)的心理幸福感模型。他们的模型是多维度的,包括环境掌控、个人满意度、生活意义的更深刻感受、接纳、韧性以及积极的社会联系(Eren & Kılıç,2017)。

后来,著名心理学家和临床实践者 Giovanni Fava 发展了幸福感疗法作为一种有效的积极心理学干预(Ruini & Fava,2004)。

幸福感疗法通过让来访者识别思想障碍来促进幸福感。幸福感疗法是一种复发型或预防管理干预,并使用以下技术(Fava,1999):

- 写下重要的生活经历及与之相关的情绪。

- 使用主动沟通方式与治疗师或辅导员一起识别负面思想。

- 在治疗师或辅导员的帮助下挑战负面思想,并计划实际方法来克服它们。

- 通过接受、原谅和整合来培养对自我的积极态度。

- 鼓励积极行动,如自我表达、日记写作、主动沟通以及整体健康生活方式。

积极心理学与临床心理学

积极心理学在与临床或健康心理学并存的过程中经历了相当多的辩论和误解,人们一直对它能否与临床心理学和谐共存存在疑问。我们知道,临床心理学旨在解决心理健康问题,并将现有理论和证据应用于实践。

积极心理学则致力于促进幸福和快乐,无论是否存在心理健康状况(Steffen 等,2015)。

Csikszentmihalyi 和 Seligman(2000)建议,仅关注减少症状和恢复常态只是解决心理健康问题的部分方案。积极心理学旨在滋养个体内心的幸福和满足感,而不是专注于解决缺陷。

虽然临床心理学深入挖掘问题的根源以帮助个人康复,但积极心理学则深入挖掘幸福的根源,以增强个人对抗负面经历的能力。积极心理学主要是面向现在和未来的。它关注的是一个人的强度、能力、才能、关系、积极情绪、积极体验和内在动机。

临床心理学和积极心理学并不相互对立。两者都致力于促进人类的福祉和幸福。Seligman(1998)提出,积极心理学并不是一个现代的补充,它一直是人本主义方法的重要组成部分。

历史上,临床心理学的实践主要局限于求助者和那些已经经历心理健康挑战的人,而积极心理学则面向所有人——无论是否有临床诊断。

临床心理学与积极心理学——简要对比分析

临床心理学

积极心理学

1. 关注症状和挑战以寻求解决方案。

1. 关注积极的思想、情绪和行动以寻求解决方案。

2. 目标是验证理论并将证据拼接在一起以解释和治疗一种心理状况。

2. 目标是促进幸福并遵循支持福祉的原则。

3. 深入探究过去以探索因果因素。

3. 探索现在和未来以找到更好的生活方式。

4. 包括教育、学习障碍、抑郁、压力、成瘾、创伤等领域。

4. 包括力量、美德、才能、能力和自我提升的领域。

5. 在问题存在时运作。

5. 在存在或不存在精神病理学的情况下运作。

6. 是预防性和恢复性的。

6. 是预防性和预防性的。

积极心理学与幸福感的研究

积极心理学给心理健康研究带来了全新的方向。

1. 心理疾病与幸福感的研究

Slade(2010)断言,心理健康服务现在优先考虑个人的幸福并提供增强幸福的方法。

这项研究的主要目的是如何让心理健康从业人员将积极心理学干预措施纳入其中,将目标从治疗疾病转向促进繁荣(Coleman,1999;Slade,2010)。Slade(2010)断言,精神病学或心理干预的重点应是扩大繁荣。

Slade(2010)引用了Seligman的研究,建议积极心理学重视个人经验、情绪和行动。它在两个层面上运作:个人层面(涉及对积极特质的认识,如爱、同理心、宽恕和希望)和社会或群体层面(包括促进社会关系、社会责任、宽容、利他主义和价值观念的干预)。

根据Slade(2010)的建议,心理健康研究人员和从业人员应更多地关注整体提升个人,而不是仅仅集中在问题区域。

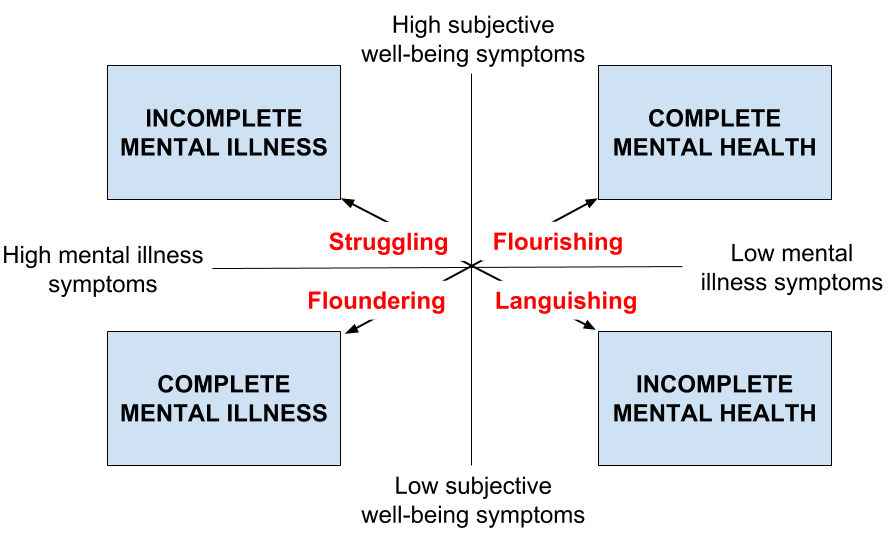

2. 心理健康的完整状态模型

Slade(2010)从健康的角度发展了完整的心理健康模型。该模型也被称为双重因素模型(Suldo & Shaffer,2008)和两连续体模型(Westerhof & Keyes,2010)。

完整状态模型(CSM)将心理健康和心理疾病分别置于从存在到不存在、从高到低的连续体上(Keyes,2005)。

这两个因素的相互作用决定了一个人的整体心理健康。

CSM 将心理健康定义为具有高水平的幸福感和低水平的心理疾病(例如,抑郁、焦虑、压力)。这里的重点不是忽视心理健康问题或症状,而是建议幸福感和心理疾病是独立的问题,共同构成了我们的心理健康。

没有精神病理学并不意味着良好的心理健康,除非一个人具有高水平的心理幸福感。CSM 的解释肯定了积极心理学对于促进个人福祉和康复的重要性。

积极心理学围绕着幸福、希望、动机、同理心和自尊的概念运作,这些都直接有助于提升我们的幸福感(Schrank & Slade,2007)。

它倡导真正的幸福,并描述了一个美好的生活可以有四种形式:

- 愉快的生活

由积极情绪和追求增加愉悦和自我满足感的驱动。 - 投入的生活

个人沉浸于对自己情绪和性格优势的深入了解,并据此塑造自己的生活。 - 有意义的生活

在这种生活中,个人达到更高的自我意识,并寻求真正的幸福含义。 - 成就的生活

在这种生活中,一个人努力工作并致力于实现自己的抱负。在成就生活中,个人从追求梦想并使其成功中获得幸福和真正的自我感。

完整状态模型图

3. 积极心理学与健康

世界卫生组织将健康定义为“完全的身体、心理和社会福祉状态,而不仅仅是缺乏疾病或虚弱”(引自Park 等,2016)。

世界各地的研究人员和健康专业人士都认识到,尤达米亚(即最佳功能状态)和积极心理状态对身体健康至关重要(Ryff & Singer,1998)。

Cohen 等人(2003)发现,报告感到快乐、满意和热情等积极情绪的参与者比报告感到沮丧、孤独或愤怒等消极情绪的参与者患感冒病毒的风险更低,这表明积极情绪有助于提高健康、增强免疫力和增强韧性。

Kim 等人(2013)还发现,有一个坚定的生活目的会降低冠状动脉疾病患者的风险。患有心脏功能障碍史的患者在接受积极干预治疗时,表现出快速康复和较低的复发风险。

免费个性化资源——参加测验

促进幸福感的心理健康干预措施

积极心理学的宗旨是促进幸福感,以下心理健康干预措施有助于实现这一目标。

1. 认知行为疗法

认知行为疗法(CBT)是当今最流行的治疗方法之一。它与个人健康和自我康复一致。

CBT 主要是心理社会疗法。来访者与其治疗师一样负责其康复。CBT 通过强化积极思维、自我驱动的行为和足够的自我表达空间来构建个人的内在力量和韧性(Kuyken 等,2011)。

CBT 的基本原则是我们的想法是我们麻烦的根源,它试图改变我们如何思考、感受和行动,最终目标是增强自我意识。

CBT 已被证明对治疗抑郁症、焦虑症和情绪障碍(如 Chambless & Ollendick,2001;DeRubeis & Crits-Christoph,1998)有效。

CBT 的核心原则是培养个体的自我驱动态度,在那里他们可以在生活中带来他们想要的变化。

2. 正念

正念,或称为当下觉知的艺术,是一系列促进幸福感和内心平静的积极技术。它源自古老的佛教和瑜伽实践,传递了一种活在当下的信息,摒弃过去。

正念已被用来治疗各种心理健康状况,并有助于情绪管理、生活方式调整、创伤后应激障碍后的后续护理和情感支持咨询(Ackerman,2017)。

基于正念的积极干预措施可以增加主观幸福感的感受,对临床和非临床人群都有益(Grossman 等,2004)。

Niemiec(2013)明确解释了正念与个人力量、性格建设及积极结果之间的联系。他指出,促进内在动机和支持我们整体幸福感的正念积极干预措施包括正念基础力量实践(MBSP)、正念认知疗法(MBCT)、正念减压法(MBSR)和正念冥想实践。

3. 叙事心理治疗

叙事心理治疗利用自我表达的力量,包括三个方面(Smyth,1998):

- 不加抑制地表达或说出我们的感受。

- 认知意识,了解我们的想法和感受。

- 社会意识,了解我们如何表达我们的感受。

叙事心理治疗方法包括要求来访者写下他们的情感经历,识别负面想法并替换它们。一些叙事心理治疗鼓励参与者根据他们的个人经历制作故事,并思考如何将负面影响转化为正面影响。

叙事心理治疗适用于缺乏自我表达或天生内向的人,高度攻击性的人,以及正在努力管理愤怒的人(Christensen & Smith,1993)。

4. 回忆疗法

回忆疗法(RT)在传统积极干预措施中脱颖而出,后者通过当下或未来的导向练习来促进幸福感。Robert Butler(1960),一位老年精神病学家,提倡重温记忆是一种治疗手段。

Butler(1960)认为,对于接近死亡或经历严重抑郁的人来说,回忆过去可以帮助他们更好地看待生活。这不关乎回顾过去,而是通过过去的经历来找到当下的意义。

回忆疗法旨在提升自尊和成就感。对于老年人来说,回忆过去可能会激发他们与治疗师分享经验和感受的愿望,从而促进自我表达和情感宣泄。

除了有益于老年人群,RT 也是治疗痴呆症和阿尔茨海默病的选择之一,患者会被给予提示信息以回忆他们记得的内容。回忆疗法旨在培养幸福感和积极情绪。

- 它鼓励参与者谈论过去并分享他们的感受。

- 治疗师的积极倾听技巧让来访者感到被听见和重要。

- 非正式的治疗环境激发来访者开放和参与主动交流。

- 当 RT 作为团体治疗进行时,让个体听其他人的故事并扩展他们的感知。

- 它促进社会沟通和增加积极互动。

视频

我们可以通过积极心理学建立幸福感

五项提高精神健康的积极行动

Ben-Shahar(2007)解释说,练习积极心态是真正追求幸福并培养终生满足感的过程。他对幸福科学的研究表明,我们可以通过一些简单的积极干预措施重塑我们的生活,例如:

1. 记录你的感恩

列出那些让你感到快乐的事情和对你最重要的人,这会给你一种意义和满足感(Diener & Diener,1996)。

这个练习很简单(Martínez-Martí 等,2010):

- 列出你喜欢做的事情。这些被称为“快乐助推器”,可以包括与家人共度时光、做手工艺品或工作等。

- 思考当你从事这些任务时,你为何感到幸运。

- 想象如果没有这些事情,你的生活会是什么样子,以及如果不能再做这些事情你会有什么感觉。写下你的感受。

- 接下来,问自己你花了多少时间在这些快乐助推器上,并列出你认为妨碍你花更多时间在这些喜欢的事情上的东西。

- 从你的回答中学习,并努力通过从事你喜欢的活动来增强快乐助推器。

2. 从负面经历中学习

负面的经历可以教会我们很多积极的人生教训。Ben-Shahar(2007)发现,过去的经历使人更能抵抗压力,一旦我们克服了逆境,我们会更加感激我们现在的生活。

3. 练习感恩

感恩是一种强大的工具。从列出你感恩的人和事物开始,并用言语向某人表达你的感谢。每日感恩练习可能包括感恩日记、感恩访问或感恩便条。

4. 维持健康的生活方式

尽管幸福确实可以改善我们的生活方式,但研究也证明,健康的生活方式可以培养幸福。Ben Shahar(2007)发现,积极的生活方式是一种天然的治愈机制。

那些拥有健康生活方式(包括健康饮食、良好睡眠和定期锻炼)的人显示出对疾病和心理困扰的较低易感性(Trudel-Fitzgerald 等,2018)。

5. 监控情绪

情绪是我们的思想和行动之间的纽带。我们通过感知自己的情绪状态来了解自己的感受。创建一个个人情绪图表可以很好地跟踪我们的情绪起伏,并理解我们为什么会这样感觉。

创建情绪图表既简单又有趣。只需诚实地记录每天的情绪即可。每天留出几分钟填写你的情绪日记,注意它如何引导你更好地自我理解。

总结

我们所寻求的幸福可能已经在我们内心深处。我们只需要慢下来,花一点时间去寻找它。

积极心理学为我们提供了暂停和欣赏已经存在于我们生活中的奇迹的机会。它并不反对或对比传统的心理健康实践,而是通过改变我们的思想和行动使之变得更好(Ben-Shahar,2007)。

积极心理学干预的目标是探索快乐、与他人的联系以及生命意义的更深层次。

希望您喜欢阅读这篇文章。别忘了下载我们的三份免费积极心理学工具。

参考文献

- Ackerman, C. (2017, Mar). PositivePsychology.com. Retrieved from https://positivepsychology.com/benefits-of-mindfulness/.

- Barch, D. M. (2005). The cognitive neuroscience of schizophrenia. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 321-353.

- Ben-Shahar, T. (2007). Happier: Learn the secrets to daily joy and lasting fulfillment (vol. 1). McGraw-Hill.

- Butler, R. N. (1960). Intensive psychotherapy for hospitalized aged. Geriatrics, 15, 644-653.

- Chambless, D. L., & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: Controversies and evidence. Annual Review of Psychology, 52(1), 685-716.

- Christensen, A. J., & Smith, T. W. (1993). Cynical hostility and cardiovascular reactivity during self-disclosure. Psychosomatic Medicine, 55(2), 193-202.

- Cohen, S., Doyle, W. J., Turner, R. B., Alper, C. M., & Skoner, D. P. (2003). Emotional style and susceptibility to the common cold. Psychosomatic Medicine, 65(4), 652-657.

- Coleman, P. G. (1999). Creating a life story: The task of reconciliation. The Gerontologist, 39, 133-139.

- Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. (2000). Positive psychology. American Psychologist, 55(1), 5-14.

- Davidson, L., Sells, D., Songster, S., & O’Connell, M. (2005). Qualitative studies of recovery: What can we learn from the person? In R. O. Ralph & P. W. Corrigan (Eds.), Recovery in mental illness: Broadening our understanding of wellness (pp. 147-170). American Psychological Association.

- De Jong, P., & Berg, I. S. (2002). Interviewing for solutions (2nd ed.). Brooks/Cole.

- DeRubeis, R. J., & Crits-Christoph, P. (1998). Empirically supported individual and group psychological treatments for adult mental disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 37-52.

- Diener, E., & Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7(3), 181-185.

- Eren, H. K., & Kılıç, N. (2017). Well-being therapy. MOJ Addiction Medicine & Therapy, 4(2), 249-251.

- Fava, G. A. (1999). Well-being therapy: Conceptual and technical issues. Psychotherapy and Psychosomatics, 68(4), 171-179.

- Feldman, D. B., & Kubota, M. (2015). Hope, self-efficacy, optimism, and academic achievement: Distinguishing constructs and levels of specificity in predicting college grade-point average. Learning and Individual Differences, 37, 210-216.

- Frisch, M. B. (2006). Quality of life therapy: Applying a life satisfaction approach to positive psychology and cognitive therapy. Wiley.

- Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S., & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57(1), 35-43.

- Gruman, J. A., Schneider, F. W., & Coutts, L. M. (2017). Applied social psychology: Understanding and addressing social and practical problems. Sage.

- Hefferon, K., & Boniwell, I. (2011). Positive psychology: Theory, research and applications. McGraw-Hill Education (UK).

- Jones-Smith, E. (2011). Spotlighting the strengths of every single student: Why US schools need a new, strengths-based approach. ABC-CLIO.

- Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Chatterji, S., Lee, S., Ormel, J., Ustün, T. B., & Wang, P. S. (2009). The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) surveys. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 18(1), 23-33.

- Keyes, C. L. M. (2005). Mental illness and/or mental health? Investigating axioms of the complete state model of health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(3), 539-548.

- Kim, E. S., Sun, J. K., Park, N., Kubzansky, L. D., & Peterson, C. (2013). Purpose in life and reduced risk of myocardial infarction among older US adults with coronary heart disease: A two-year follow-up. Journal of Behavioral Medicine, 36(2), 124-133.

- Kuyken, W., Padesky, C. A., & Dudley, R. (2011). Collaborative case conceptualization: Working effectively with clients in cognitive-behavioral therapy. Guilford Press.

- Lopez, S. J., Floyd, R. K., Ulven, J. C., & Snyder, C. R. (2000). Hope therapy: Helping clients build a house of hope. In C. R. Snyder (Ed.), Handbook of hope (pp. 123-150). Academic Press.

- Magyar-Moe, J. L., Owens, R. L., & Conoley, C. W. (2015). Positive psychological interventions in counseling: What every counseling psychologist should know. The Counseling Psychologist, 43(4), 508-557.

- Martínez-Martí, M. L., Avia, M. D., & Hernández-Lloreda, M. J. (2010). The effects of counting blessings on subjective well-being: A gratitude intervention in a Spanish sample. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 886-896.

- Niemiec, R. M. (2013). Mindfulness and character strengths. Hogrefe.

- Park, N., Peterson, C., Szvarca, D., Vander Molen, R. J., Kim, E. S., & Collon, K. (2016). Positive psychology and physical health: Research and applications. American Journal of Lifestyle Medicine, 10(3), 200-206.

- Pliszka, S. R. (2016). Neuroscience for the mental health clinician. Guilford Press.

- Portugal, E. M. M., Cevada, T., Monteiro-Junior, R. S., Guimarães, T. T., da Cruz Rubini, E., Lattari, E., Blois, C., & Deslandes, A. C. (2013). Neuroscience of exercise: From neurobiology mechanisms to mental health. Neuropsychobiology, 68(1), 1-14.

- Rashid, T. (2015). Positive psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology, 10(1), 25-40.

- Ruini, C., & Fava, G. A. (2004). Clinical applications of well-being therapy. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. 371-387). Wiley.

- Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The role of purpose in life and personal growth in positive human health. Lawrence Erlbaum Associates.

- Schrank, B., & Slade, M. (2007). Recovery in psychiatry. Psychiatric Bulletin, 31(9), 321-325.

- Seligman, M. (1998). Building human strength: Psychology’s forgotten mission. Monitor. APA Monitor, 29(1), 2-3.

- Seligman, M. E., Rashid, T., & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61(8), 774-788.

- Sheldon, K. M., & King, L. (2001). Why positive psychology is necessary. American Psychologist, 56(3), 216-217.

- Slade, M. (2010). Mental illness and well-being: The central importance of positive psychology and recovery approaches. BMC Health Services Research, 10(1), 1-14.

- Smith, E. J. (2006). The strength-based counseling model. The Counseling Psychologist, 34(1), 13-79.

- Smyth, J. M. (1998). Written emotional expression: Effect sizes, outcome types, and moderating variables. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66(1), 174-184.

- Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275.

- Steffen, E., Vossler, A., & Stephen, J. (2015). From shared roots to fruitful collaboration: How counselling psychology can benefit from (re)connecting with positive psychology. Counselling Psychology Review, 30(3), 1-11.

- Stein, D. J., He, Y., Phillips, A., Sahakian, B. J., Williams, J., & Patel, V. (2015). Global mental health and neuroscience: Potential synergies. The Lancet Psychiatry, 2(2), 178-185.

- Suldo, S. M., & Shaffer, E. J. (2008). Looking beyond psychopathology: The dual-factor model of mental health in youth. School Psychology Review, 37(1), 52-68.

- Trudel-Fitzgerald, C., Boehm, J. K., Tworoger, S. S., & Kubzansky, L. D. (2018). Being happier may lead to better health: Positive psychological well-being and lifestyle over 20 years of follow-up. International Positive Psychology Association Recent Research: Recaps & Insights, 1(1).

- Vaillant, G. E. (2009). The natural history of alcoholism revisited. Harvard University Press.

- Westerhof, G. J., & Keyes, C. L. (2010). Mental illness and mental health: The two continua model across the lifespan. Journal of Adult Development, 17(2), 110-119.

博客文章

相关文章

[

理论与书籍

道德发展的理论是什么?探索科尔伯格的六个阶段

2024年10月8日

0

2024年11月10日

当我们目睹社交媒体上的不公、不公、勇敢或极度善良的故事时,我们正确地体验了一系列情绪,从愤怒到同情 [...]

](https://positivepsychology.com/moral-development/)

[

![需求层次](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20800%