韧性理论:研究的总结(+PDF)

30 十二月 2019

韧性理论:研究概要 (+PDF)

30 十二月 2019 由 Catherine Moore, 心理学家, MBA

科学审查:Saima Latif, 博士

生活永远不会完美。正如我们希望事情“顺其自然”,困难是不可避免的,我们都必须面对它们。

生活永远不会完美。正如我们希望事情“顺其自然”,困难是不可避免的,我们都必须面对它们。

韧性理论认为,最重要的是我们如何应对逆境。

当我们面临逆境、不幸或挫折时,韧性帮助我们反弹。它帮助我们在逆境中生存、恢复并甚至茁壮成长,但这还不是全部。继续阅读以更深入地了解韧性理论,包括其与羞耻、组织等方面的联系。

但首先,您可能会喜欢免费下载我们的三个韧性练习:下载我们的三个韧性练习。这些引人入胜的基于科学的练习将帮助您有效应对困难情况,并为您提供工具来提高您自己、客户、学生或员工的韧性。

本文包含:

- 什么是韧性理论?

- 6 篇有影响力的关于韧性与心理韧性的文章

- 积极心理学研究显示的内容

- 社会工作中的韧性理论

- 家庭韧性理论

- 羞耻韧性理论

- 社区韧性理论

- 组织韧性理论

- “韧性科学”

- Norman Garmezy 的主要发现和贡献

- Seligman 的 3P 模型的韧性

- 总结信息

- 参考文献

什么是韧性理论?

韧性已经被定义为多种方式。

定义韧性

以下是一些定义:

“在逆境、不幸或挫折面前能够反弹的能力”

Ledesma, 2014, p.1

“有能力在逆境、冲突和失败,甚至积极事件、进步和责任增加的情况下反弹或反弹回来”

Luthans, 2002a, p. 702

“在高度不利事件后稳定健康功能的轨迹”

Bonanno, 2004; Bonanno, Westphal, & Mancini, 2011

“一个动态系统适应成功的能力”

Masten, 2014; Southwick, Bonanno, Masten, Panter-Brick, & Yehuda, 2014

当一个专家小组讨论了韧性的本质时,所有人都同意韧性是复杂的。作为一个构念,它可以在不同的人、公司、文化和社会之间有不同的意义。他们还同意,人们在一个时间点上的韧性可能比另一个时间点更强,而且在生活的某些方面可能比其他方面更有韧性(Southwick et al., 2014)。

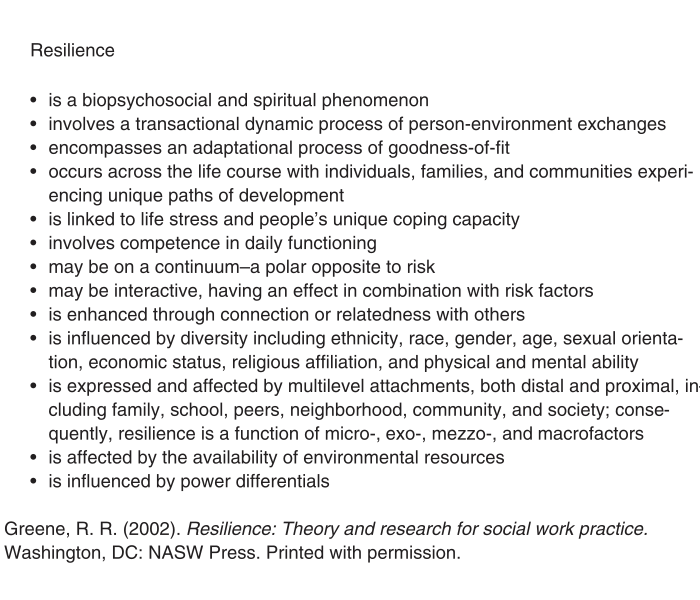

如果您有兴趣,下面来自Greene, Galambos, 和Lee (2004) 的表格展示了更多关于韧性是如何描述的。

韧性理论

韧性作为一种概念并不一定简单明了,存在许多操作性定义。根据van Breda (2018, p. 1),韧性理论研究的是这个现象的各个方面:

它的定义;

“逆境”和“结果”的实际含义是什么,以及;

韧性过程的范围和性质。

6 篇有影响力的关于韧性与心理韧性的文章

准备好更深入地了解韧性理论了吗?对于那些希望深入研究文献的人来说,这份列表展示了该概念可以应用的广泛程度:在社会工作、组织、儿童发展背景等。您可以在本文末尾的参考文献部分找到这些论文的完整引用。

1. 社会工作中韧性理论的批判性回顾及其相关性

在这篇文献综述中,Adrian van Breda (2018) 考虑了关于社会工作中的韧性的同行评审文章,讨论了对其定义尚未建立共识的发展。他考虑了它是如何运作的以及理论的发展,研究了南非文化和社区中韧性的研究。

2. 儿童和家庭中的韧性理论:过去、现在和未来

Masten 因其对韧性及其帮助家庭和儿童应对逆境的作用的研究而闻名。在这篇文章中,她将韧性定义为“系统在面临严重威胁其功能、生存或发展的重大挑战时成功适应的能力”(Masten, 2018, p. 1)。

Masten 在这篇文章中探讨了该理论的历史及其在这个领域的研究,试图整合可能有助于儿童和他们的家庭成长和调整的应用、模型和知识。

3. 家庭韧性:一种发展系统框架

教授 Froma Walsh 是芝加哥家庭健康中心的联合创始人,她广泛撰写了关于家庭韧性以及家庭单位的积极适应。在《家庭韧性:一种发展系统框架》一书中,Walsh (2016) 考虑了家庭韧性的关键过程,并从家庭系统视角很好地概述了该概念。

4. 社区韧性的双重方法

Berkes 和 Ross (2013) 检查了理解社区韧性的两种不同方法:一种是社会生态方法,另一种是心理健康和发展心理学视角。这篇文章,我们稍后会进一步探讨,是对那些对社区层面日益增长的研究感兴趣的学者来说极好的阅读材料。

5. 组织韧性:理论与研究议程

Vogus 和 Sutcliffe (2007) 尝试定义组织韧性并检查其基础机制。他们的论文考虑了该构念的关系、认知、结构和情感要素,然后提出了对那些对该主题感兴趣的学者的一些研究问题。

6. 高心理韧性的青少年是否更能抵抗压力?

虽然有很多运动心理学文章研究心理韧性的意义,但很少有学术论文考虑其在其他领域的重要性。Gerber 等人 (2013) 研究了心理韧性较高的青少年是否能抵抗压力,发现心理韧性在高压力和抑郁症状之间起到了缓解作用。

积极心理学中显示的内容

韧性与积极心理学通常密切相关。两者都关注促进因素的作用,并且两者都集中于有益的构念如何促进我们的幸福感(Luthar, Lyman, & Crossman, 2014)。

韧性理论和积极心理学都是应用领域,意味着我们可以在日常生活中使用它们来造福人类,两者都非常集中在社交关系的重要性上(Luthar, 2006; Csikszentmihalyi & Nakamura, 2011)。

让我们来看看积极心理学研究显示了什么有关韧性。

特质优势与韧性

诸如感恩、善良、希望和勇气等特质已被证明作为保护因素对抗生活的逆境,帮助我们以积极的方式适应并在身体和心理健康等方面应对困难(Fletcher & Sarkar, 2013)。

某些特质也可以成为预测韧性的显著指标,特别是与情感、智力和克制相关的特质(Martínez-Martí & Ruch, 2017)。

Martínez-Martí 和 Ruch 在他们的 2017 年研究中发现,希望、勇气和活力与面对挑战时的积极适应之间有着最广泛的关联。这使研究人员推测,如决心、社会联系、情绪调节等过程可能正在发挥作用。

然而,从这项特定的横断面研究来看,并没有确定因果关系。换句话说,我们不知道韧性是否影响我们的特质,反之亦然。

这种效应可能反过来,即创伤后成长帮助我们建立特质,尽管如此,这是韧性与积极心理学相互关系的一个例子(Tedeschi & Calhoun, 1995; Peterson, Park, Pole, D’Andrea, & Seligman, 2008)。

韧性与积极情绪

每当提到积极心理学时,大多数人想到的是幸福,那么幸福与韧性有关系吗?Cohn, Fredrickson, Brown, Mikels, 和 Conway (2009) 认为它们可能确实有关联。具体而言,幸福是一种积极情绪。

根据积极情绪的扩展和建设理论,幸福是一种帮助我们变得更具探索性和适应性的思想和行为的情绪。我们创造了持久的资源,帮助我们过上美好的生活(Fredrickson, 2004)。

Cohn 等人(2009)发现,经常体验积极情绪(如幸福)的参与者通过创造资源(如自我韧性)来增强对自己生活满意度,这些资源可以帮助他们应对各种各样的挑战。

这些结果与积极情绪可以促进资源增长的其他证据一致,以及将心理韧性与身体健康、心理福祉和积极情绪联系起来的研究(Lyubomirsky, King, & Diener, 2005; Nath & Pradhan, 2012)。

其在积极组织行为中的作用

其他研究考察了韧性作为多种应对积极心理资源之一,与乐观和希望一起。

Luthans (2002b, p. 59) 将积极组织行为定义为:“研究和应用于积极的人力资源力量和心理能力,这些力量和能力可以被衡量、开发和有效地管理,以改善当今的工作场所绩效。”

训练员工是否有助于鼓励积极组织行为?目前仍在争论中(Robertson, Cooper, Sarkar, & Curran, 2015)。

社会工作中的韧性理论

近年来,社会工作中的韧性理论变得越来越重要,特别是在涉及儿童时。

其中一些原因包括社区关系在两个学科中的核心作用,以及社会工作原则中的一个重要社会工作原则,即人们应该接受彼此福祉的责任(国际社会工作者联合会,2014年)。

推动更多社会工作背景下的韧性理论研究的主要驱动力之一是,识别有助于提升风险客户的韧性因素可以以以下方式帮助他们(Greene et al., 2004):

提升他们的能力和改善他们的健康

帮助他们克服逆境和应对生活压力

增强他们成长和生存的能力

关于社会工作者,该领域的主要问题包括:

识别保护因素,并利用它们来告知干预措施

使用实用的应用程序来促进个人客户、社会和社区的能力和力量

了解社会工作政策和服务如何促进或阻碍福祉和社会经济不公正

社会工作者建立客户韧性策略

Greene 等人的研究(2004)还调查了社会工作者依赖哪些策略和技能来增强客户的韧性。其中一些包括:

在面对逆境或创伤事件时向客户提供安全和必需品;例如,与情绪激动的个体平静交谈,向他们保证他们有能力度过难关。

倾听、在场、诚实并从个人的故事中学习,同时承认他们的痛苦。

促进人际交往、依恋和社区内的人际关系。

鼓励他们将自己视为社会中有价值的一员。

通过健康地应对工作压力来展示韧性行为。

实现韧性大师课程

对于社会工作者、治疗师和教育工作者来说,能够增强他人的韧性可以带来巨大的好处。为了做到这一点,参加我们的“实现韧性大师课程”将为您配备加强他人、指导他们并传授六种韧性支柱的材料。

这个基于科学研究的大师课程将为您提供所有必要的材料,以提供卓越的韧性培训课程。它是帮助他人变得更加坚韧的终极捷径。更多信息,请查看我们的实现韧性大师课程页面。

视频

羞耻韧性 – Noor Pinna

家庭韧性理论

家庭韧性已经以多种方式定义。一种看待该构念的方式是将其视为“家庭的特点、维度和属性,这些特点、维度和属性有助于家庭在面对变化时保持稳定,在危机情况下具有适应性”(McCubbin & McCubbin, 1988, p. 247)。

另一种更为近期的定义则将其描述为“家庭作为一个功能性系统,能够在充满挑战的生活挑战中坚持和反弹——在经历危机后变得更加强大和更有资源”(Walsh, 1996; 2003; 2016)。

这两个定义都将个人的心理或情感韧性的概念应用于更广泛的层面上;一个引起研究人员兴趣的关键领域是家庭如何立即应对挑战以及长期应对的方式(Walsh, 2016)。

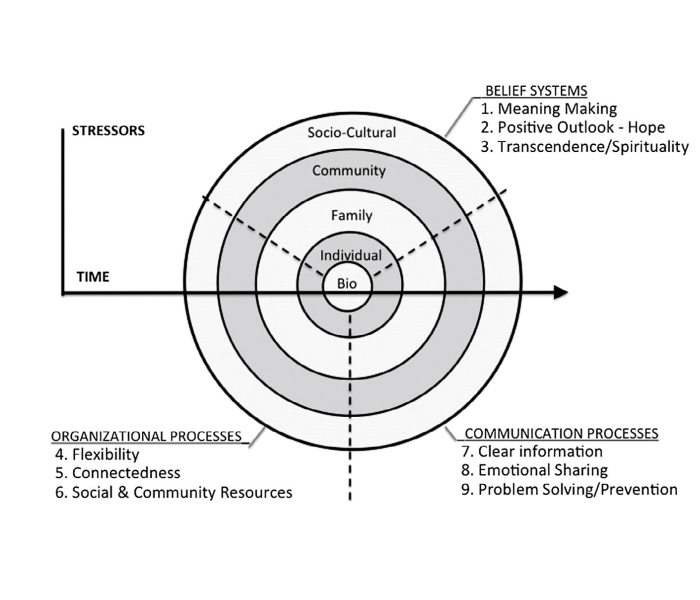

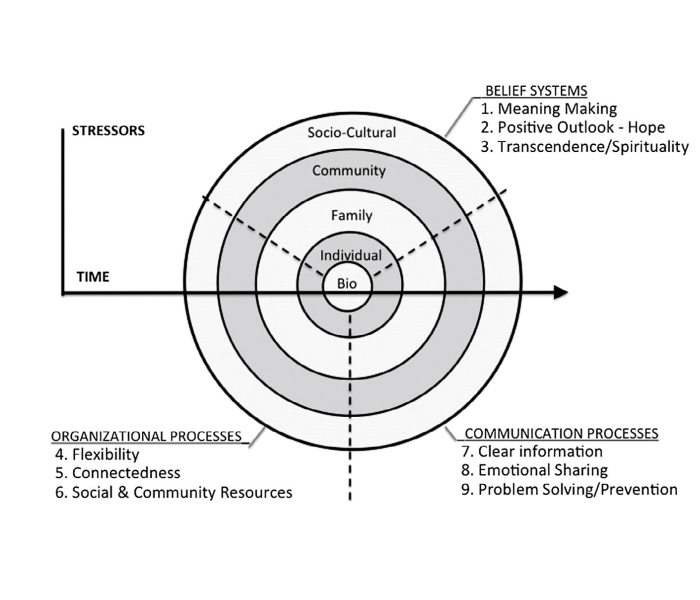

家庭韧性过程

在一项关于家庭韧性的元分析中,Walsh (2003) 提出了九个动态过程,这些过程相互作用,帮助家庭加强联系,发展更多的资源和能力。

来源:Walsh, 2016, p. 10

- 对抗的理解——例如,将痛苦正常化并将其情境化,将危机视为可管理的和有意义的

- 积极的态度——例如,专注于潜力,保持希望和乐观

- 精神和超越——例如,从逆境中积极成长并与更大的价值观相连

- 灵活性——例如,重组和重新稳定以提供可预测性和连续性

- 连接性——例如,互相提供支持并相互承诺

- 动员经济和社会资源——例如,创建财务安全并寻求社区的支持

- 清晰度——例如,互相提供信息和一致的信息

- 开放地分享情感——包括积极和痛苦的情感

- 合作解决问题——例如,通过联合决策、目标导向和建立在成功的基础上

羞耻韧性理论

羞耻韧性理论由 Brené Brown 提出,她在 2006 年发表的一篇论文《羞耻韧性理论:对女性和羞耻的扎根理论研究》和 2008 年出版的《我以为这只是我一个人(但它不是)》一书中介绍了这一理论。

该理论试图研究我们如何应对并战胜羞耻,这是一种我们都经历的情绪。Brown (2008) 将羞耻韧性理论描述为能够识别这种负面情绪并在建设性的方式下克服它,从而“保持我们的真实性和从经历中成长”。

更多关于羞耻韧性理论的内容,请参阅这篇文章:羞耻韧性理论:如何应对羞耻感

社区韧性理论

通常在悲剧发生时,社区的韧性才会显现出来。围绕着这样的韧性,有许多问题,我们将在理论中寻找统一的概念。

社区韧性概念

Magis (2010, p. 401) 将社区韧性定义为“社区成员利用社区资源来应对变化、不确定性和不可预测性以及惊喜的环境的能力。”

换言之,社区韧性的一个方法强调了个人心理健康和个人发展对社会系统团结协作以实现共同目标或目的的重要性(Berkes & Ross, 2013)。

社区韧性的关键在于识别和培养个体和社区的优势,并建立促进韧性的过程(Buikstra et al., 2010)。其目标还包括理解社区如何利用这些优势共同克服挑战和逆境(Berkes & Ross, 2013)。

社区韧性被认为是一个持续的个人发展过程,通过适应和应对逆境而进行,这在社会工作背景下显得尤为重要(Almedom, Tesfamichael, Mohammed, Mascie-Taylor, & Alemu, 2007)。

与社区韧性理论相关的研究问题包括(Berkes & Ross, 2013):

- 个体和社区韧性的特征是什么,如何培养这些特征(Buikstra et al., 2010)?

- 社区韧性与健康有何关系,卫生专业人员如何帮助(Kulig, 2000; Kulig, Edge, & Joyce, 2008; Kulig, Hegney, & Edge, 2010)?

- 如何通过社区韧性提高准备就绪(Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008)?

社区优势促进韧性

虽然社区的优势因群体而异,但 Berkes 和 Ross (2013) 识别了一些在帮助社区发展韧性方面起核心作用的特征。这些优势、过程和属性包括:

- 社会网络和支持

- 早期经验

- 人与地方的联系

- 参与治理

- 社区问题解决

- 应对分歧的能力

组织韧性理论

正如个人可以培养自己的韧性一样,组织也能学会在面对挑战后反弹和适应。组织韧性可以被看作是“一种‘韧性文化’,表现为一种‘心理免疫力’”,波士顿咨询集团高级研究员乔治·斯塔尔博士(George Stalk, Jr.)说(Everly, 2011)。

随着一系列因素导致商业环境动态且有时动荡,组织韧性在近年来获得了极大的重视。Everly 认为,其核心是乐观和感知自我效能。

如何建立组织韧性

一个具有韧性的组织文化很大程度上依赖于角色建模行为。即使是一家公司中有少数可信且有影响力的人物展示出韧性行为,也可能鼓励其他人效仿(Everly, 2011)。

这些行为包括:

- 在逆境中坚持不懈

- 努力应对挑战

- 实践和展示自我救助思维模式

- 支持和辅导他人

- 以正直领导

- 展示开放沟通

- 表现出果断

更多关于积极组织的内容,请参阅这里。

视频

InBrief:韧性科学

“韧性科学”

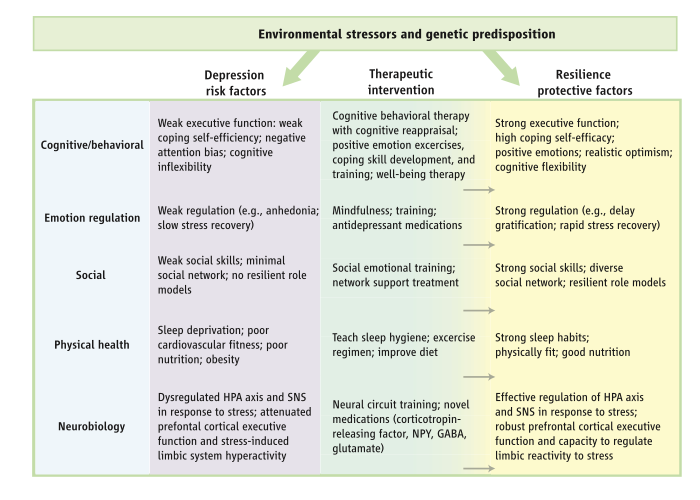

是不是有些人天生比其他人更有韧性?Southwick 和 Charney (2012) 讨论了人类对创伤的生物反应,并研究了高风险个体样本,以了解为什么一些人在面对改变生活的大逆境时更能应对。

他们考察了三组参与者以调查这些人是否有遗传倾向更具韧性:

- 特种部队教官

- 越南战俘

- 遭受过巨大创伤的个体

Southwick 和 Charney (2012) 查看了这些个体的心理因素;他们的基因因素;以及他们的精神、社会和生物学因素。

结果:

风险和保护因素通常具有累加和交互效应……拥有多个基因、发育、神经生物学和/或心理学风险因素将增加应激负荷或应激易感性,而拥有和增强多个保护因素将增加对未来的应激具有适应性的可能性。

简而言之,基因因素在我们对创伤和压力的反应中起着重要作用。下图很好地概述了他们的发现。

来源:Southwick & Charney, 2012, p. 81

在文章中,您可以在我们的参考文献部分了解更多关于两个在韧性理论中至关重要的概念:

- 习得无助 – 当个体在反复经历压力事件后认为自己无法改变或控制自己的处境时,就会产生这种认知扭曲。

- 应激接种 – 通过这种方式,他们可以发展出“适应性应激反应,并且在未来面对应激时比普通人更具韧性”(Southwick & Charney, 2012, p. 80)

Norman Garmezy 的主要发现和贡献

明尼苏达大学发展心理学家 Norman Garmezy 是我们所知的韧性理论的重要贡献者。他的开创性工作集中在通过保护因素(如动机、认知技能、社会变革和个人‘声音’)预防心理疾病上(Garmezy, 1992)。

他开创性的工作包括项目竞争力纵向研究(PCLS),该项目旨在使韧性研究更加结构化和严谨,并研究帮助儿童克服逆境的保护缓冲器。该项目始于约1974年,旨在使韧性研究更加结构化和严谨,并研究帮助儿童克服逆境的保护缓冲器(Masten & Tellegen, 2012)。

其更有影响力的发现之一是韧性是一个动态的构念,随着时间的变化而变化;另一个是发展级联的概念,描述了一个领域的功能如何影响其他适应功能的层次。

如果您有兴趣了解更多关于 Norman Garmezy 的工作,Masten 和 Tellegen 的论文(2012)是一个很好的阅读材料:发展精神病理学中的韧性:项目竞争力纵向研究的贡献。

Seligman 的 3P 模型的韧性

最著名的关于韧性的积极心理学框架是 Seligman 的 3P 模型。

这三个 P——个人化、普遍性和永久性——指的是我们对逆境的三种常见情绪反应。通过解决这三种常常自动出现的反应,我们可以建立韧性并成长,发展我们的适应能力并更好地应对挑战。

三个 P

Seligman 的 (1990) 3P 包括:

个人化 – 一种认知扭曲,最好的描述是将问题或失败归咎于自身。当我们把坏事的发生归咎于自己时,我们往往会给自己不必要的责备,并使自己更难反弹。

普遍性 – 假设负面情况蔓延到我们生活的不同领域;例如,输掉比赛后认为一切都黯淡无光。通过认识到坏情绪不会影响生活的每一个领域,我们可以朝着更好的生活前进。

永久性 – 相信坏的经历或事件会永远持续下去,而不是短暂或一次性事件。永久性使我们感到不知所措,并使我们认为无法恢复。

这三个视角帮助我们理解我们的想法、心态和信念如何影响我们的经历。通过认识到它们在我们适应积极方面的能力中的作用,我们可以开始变得更加有韧性,并学会从生活中的挑战中反弹。

总结信息

韧性是我们都可以发展的,无论我们是希望作为个人、家庭还是更广泛的社会成长。如果您有兴趣发展您的心理韧性,我们的实现韧性大师课程使用基于科学的工具和技术,帮助您更好地理解这个概念,并培养更多的“弹性”。

或者,如果您希望更广泛地阅读该主题,我们网站上的韧性与应对部分有大量博客文章、练习和活动。在离开之前,告诉我们,您对韧性理论最感兴趣的是什么?您在专业上将其应用于哪个领域?

我们希望您喜欢阅读这篇文章。别忘了下载我们的三个韧性练习免费版。

参考文献

- Almedom, A. M., Tesfamichael, B., Mohammed, Z. S., Mascie-Taylor, C. G. N., & Alemu, Z. (2007). Use of ‘[感同身受] (SOC)’ scale to measure resilience in Eritrea: Interrogating both the data and the scale. Journal of Biosocial Science, 39(1), 91–107. https://doi.org/10.1017/S0021932005001112

- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely adverse events? American Psychologist, 59(1), 20–28. https://doi.org/10.1037/0003-066x.59.1.20

- Bonanno G. A., Westphal, M., & Mancini, A. D. (2011). Resilience to loss and potential trauma. Annual Review of Clinical Psychology, 7, 511–535. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032210-104526

- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

- Brown, B. (2006). Shame resilience theory: A grounded theory study on women and shame. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 87(1), 43–52. https://doi.org/10.1606/1044-3894.3483

- Brown, B. (2008). I thought it was just me (but it isn’t). Avery.

- Buikstra, E., Ross, H., King, C. A., Baker, P. G., Hegney, D., McLachlan, K., & Rogers-Clark, C. (2010). The components of resilience: Perceptions of an Australian rural community. Journal of Community Psychology, 38, 975–991. https://doi.org/10.1002/jcop.20409

- Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3), 361–368. https://doi.org/10.1037/a0015952

- Csikszentmihalyi, M., & Nakamura, J. (2011). Positive psychology: Where did it come from, where is it going? In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & M. F. Steger (Eds.), Designing positive psychology: Taking stock and moving forward (pp. 3–8). Oxford University Press.

- Everly, G. S. (2011). Building a resilient organizational culture. Harvard Business Review, 10(2), 109–138.

- Fletcher, D., & Sarkar, M. (2013). Psychological resilience. European Psychologist, 18, 12–23. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000124

- Fredrickson, B. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. Philosophical Transaction of the Royal Society B, 359(1449), 1367–1377. https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1512

- Garmezy, N. (1992). Risk and protective factors in the development of psychopathology. Cambridge University Press.

- Gerber, M., Kalak, N., Lemola, S., Clough, P. J., Perry, J. L., Pühse, U., … Brand, S. (2013). Are adolescents with high mental toughness levels more resilient against stress? Stress and Health, 29(2), 164–171. https://doi.org/10.1002/smi.2447

- Greene, R. R., Galambos, C., & Lee, Y. (2004). Resilience theory: Theoretical and professional conceptualizations. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 8(4), 75–91. https://doi.org/10.1300/J137v08n04_05

- 国际社会工作者联合会. (2014). 全球社会工作的定义:原则. 来自 https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

- Kulig, J. C. (2000). Community resiliency: The potential for community health nursing theory development. Public Health Nursing, 17, 374–385. https://doi.org/10.1046/j.1525-1446.2000.00374.x

- Kulig, J. C., Edge, D. S., & Joyce, B. (2008). Understanding community resiliency in rural communities through multimethod research. Journal of Rural Community Development, 3, 76–94.

- Kulig, J. C., Hegney, D., & Edge, D. S. (2010). Community resiliency and rural nursing: Canadian and Australian perspectives. In C. A. Winters & H. J. Lee (Eds.), Rural nursing: Concepts, theory and practice (3rd ed.) (pp. 385–400). Springer.

- Ledesma, J. (2014). Conceptual frameworks and research models on resilience in leadership. Sage Open, 4(3), 1–8. https://doi.org/10.1177/2158244014545464

- Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology, Vol. 3: Risk, disorder, and adaptation (2nd ed.) (pp. 739–795). Wiley.

- Luthar, S. S., Lyman, E. L., & Crossman, E. J. (2014). Resilience and positive psychology. In M. Lewis & K. D. Rudolph (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 125–140). Springer Science + Business Media.

- Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23, 695–706. https://doi.org/10.1002/job.165

- Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior. Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1), 57–72. https://doi.org/10.5465/ame.2002.6640181

- Lyubomirsky, S. L., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin, 14, 803–855. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803

- Magis, K. (2010). Community resilience: An indicator of social sustainability. Society & Natural Resources, 23, 401–4