ADHD 情绪失调:当情绪变得难以控制

ADHD 情绪失调简介

注意力缺陷多动障碍(ADHD)可以直接影响情绪,进一步影响个人的日常生活和福祉。在典型的 ADHD 特征中,情绪调节困难是 ADHD 的一个重要组成部分。

与情绪调节相关的各种行为包括担忧、疲劳、生产力下降和自尊心受损。

例如,一个有 ADHD 的人可能会经历一种增强的情绪敏感性,并对其他人可能认为是小麻烦的情况做出强烈反应(如非常生气或沮丧)。

例如,想象你的朋友最后一刻取消了与你的计划。能够调节情绪的人可能会感到失望,但会回复一条信息说“好的,没关系。我们改天再安排吧。”然后他们可以继续他们的日常活动。

然而,对于有 ADHD 和情绪调节困难的人来说,他们可能会感到强烈的失望、愤怒甚至被拒绝。他们可能会冲动地发送一封长篇的指责信息,表达对朋友的不满。

为什么 ADHD 人士难以调节情绪?

ADHD 人士往往因与该病核心特征相关的一些因素而难以调节情绪:

- 冲动性:ADHD 的冲动性质可能导致在个体有机会处理和调节其反应之前,快速出现强烈的情绪反应。

- 执行功能缺陷:ADHD 影响执行功能,包括抑制控制和情绪自我调节。

- 抑制控制困难:研究表明,ADHD 中的抑制控制问题使抑制强烈情绪反应变得更加困难。

- 注意力问题:难以从情绪刺激中转移注意力,会使情绪体验延长和加剧。

此外,随着时间的推移,ADHD 人士可能会发展出适应不良的认知模式或消极思维模式,这将进一步复杂化情绪调节。

这些认知模式可能源于对 ADHD 症状的感知失败或负面反馈的经历。

值得注意的是,虽然情绪失调在 ADHD 中很常见,但它并不是普遍现象。这种困难的程度在个体之间差异很大,许多 ADHD 人士可以通过适当的治疗和支持来有效地管理他们的情绪。

ADHD 情绪失调的表现

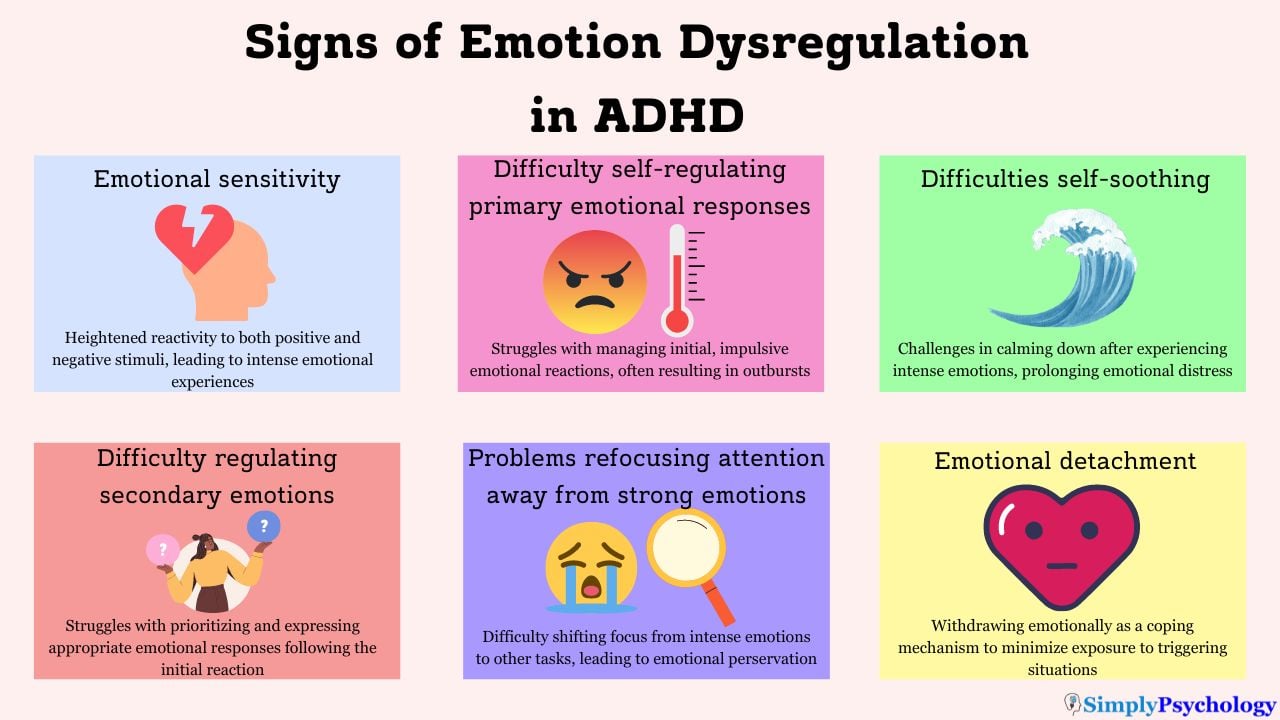

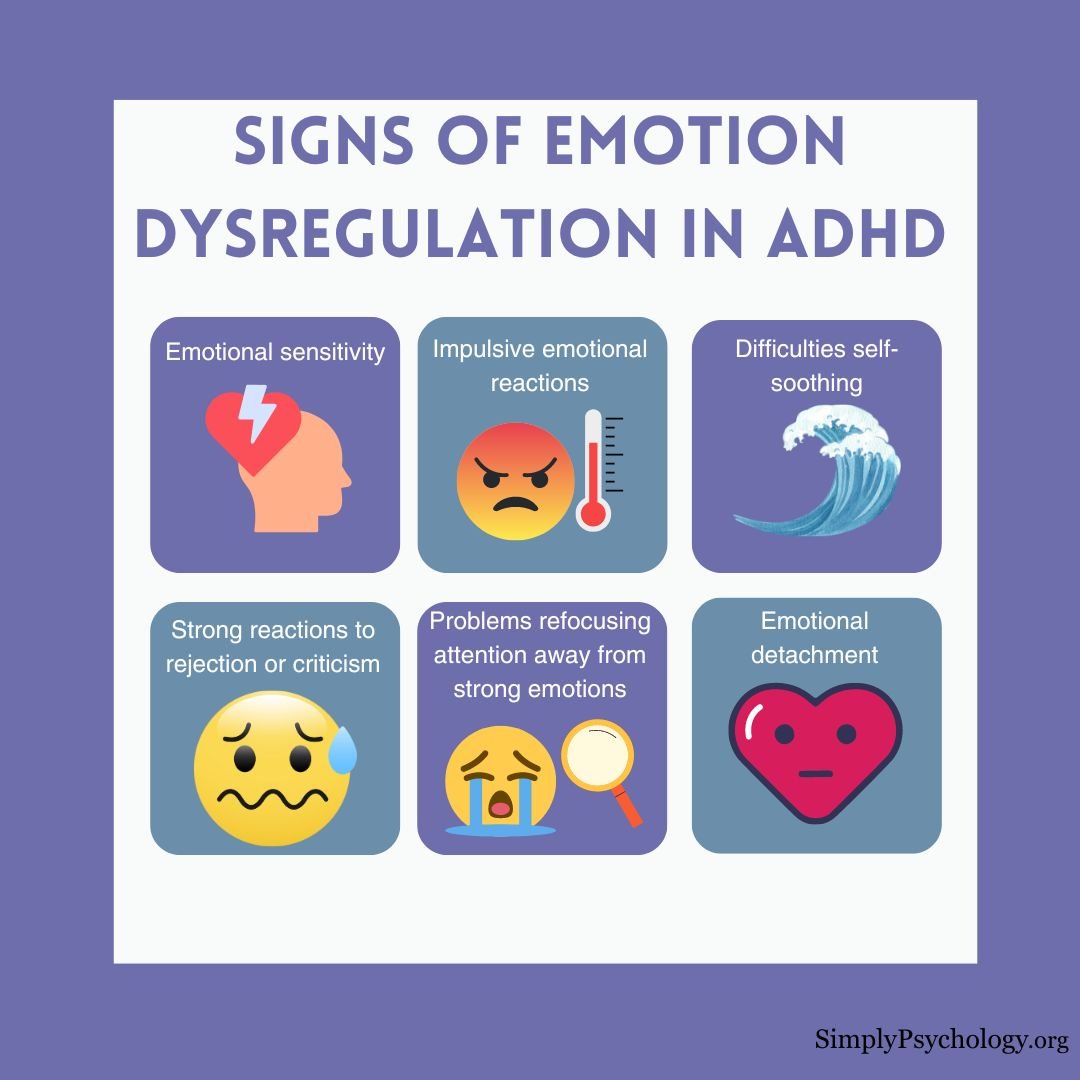

ADHD 中的情绪失调可以表现为多种形式,包括:

- 情绪敏感性增强:个体对积极和消极刺激的反应更加强烈。

- 难以自我安抚或在经历强烈情绪后平静下来。

- 难以将注意力从强烈的情绪中转移出来。

- **在某些情况下,情感疏离作为应对过度情感的一种方式。

情绪敏感性

ADHD 人士可能会对积极和消极刺激都产生更强烈的反应。例如,一个小问题可能导致过度的挫败感,或者一个小成就可能引发过度的兴奋。

“我把它比作像没有皮肤一样生活——一切都会刺痛得更厉害,我确实觉得这是我能理解的。”

Ardelle

这可能导致情绪波动和情绪反应的冲动性,使得维持情绪稳定变得困难。

例如,在工作中得到正面反馈后,你可能会在办公室里大声欢呼,而不是以更受控的方式回应好消息。

对负面情境如拒绝和争论的敏感度也会增加,倾向于对模糊情境采取悲观解释,而不是中立视角。

对被拒绝或批评的敏感度增加也可能发生,这可能导致社交场合中的情绪困扰。

难以自我调节原发情绪

难以自我调节原发情绪可直接与冲动反应相关联,爆发和即时决策通常是常见的默认反应。

例如,一个有 ADHD 的学生由于一份作业难度大而变得越来越烦躁。结果,他愤怒地大喊,把教科书扔在地上,并放弃了完成作业。

他们难以管理这种愤怒导致的爆发比情况本身更强烈、更具破坏性,使他们难以完成任务。

这也可以发生在积极情绪反应上,比如收到礼物时因极度兴奋而大声喊叫。

“我情绪非常不稳定。事情发生时,它就像,今天真的是我一生中最美好的一天,或者有些事情发生后,我会如此悲伤以至于连续五个小时无法停止哭泣。而这些都是小事触发的。”

来自 Ginapp 等人(2023 年)。

难以自我安抚

ADHD 人士可能会发现难以在经历强烈情绪后平静下来。这种情绪过载会让他们难以集中注意力和放松。

如果这是一种困难的情绪,如压力或挫败感,它可能会持续更长时间,比神经正常的个体更持久。

例如,你与伴侣发生了争执,但即使问题解决了,你也很难冷静下来;你不断回想一切,心跳仍然很快。

这种情绪困扰的持续性会对日常生活功能产生严重影响,直接影响到情绪和心理状态。

“当我变得如此焦虑以至于什么都做不了时,我会躺下不再关心,感觉自己是个失败者。”

来自 Öster 等人(2020 年)。

这些自我安抚的挑战对那些同时经历过创伤事件的 ADHD 人士尤为不利。

难以组织和执行适当的次级情绪

难以组织和执行适当的次级情绪是指从最初的原始情绪反应过渡到更符合社会规范的次级情绪的过程。

这对 ADHD 人士来说可能很棘手,因为他们可能难以控制最初的冲动反应,冷静下来,重新评估情况,并以更周到的方式作出反应。

例如,你的伴侣对你所做的某件事表示不喜欢,你会立即感到极大的挫败感和愤怒,很难进行理智的讨论并解决问题。

你可以将其视为情绪主导的反应与逻辑主导的反应之间的斗争。由于执行功能的困难,情绪反应往往占上风。

“我担心我的情绪对他人的影响太大……我觉得自己对别人来说是累赘。但也许我只是对自己感到疲惫,因为活在我的大脑里太累了。”

‘Alex’

因此,这种困难会直接影响社交互动,因为 ADHD 人士可能难以有效地表达自己的感受。

人们可能会觉得难以组织情绪,从而减少社交互动的意愿。

难以将注意力从强烈情绪中转移出来

对于 ADHD 人士来说,长时间保持注意力和集中精力是一种常见的体验。

如果将这种能力与强烈的情绪反应结合起来,那么将注意力重新集中在需要做的事情上以及整体责任上的能力会更加受损。

例如,有人因为在工作中错过了一项工作的截止日期而受到责备。这引发了强烈的挫败感和悲伤情绪,这个人会被情绪冻结,无法回到放松的状态并继续工作。

“(描述被拒绝的经历)对我来说就像实际的痛苦。我确实感觉到胸部疼痛并且它很疼。我会坐下来思考很长时间,挑毛病,反复回味。”

来自 Ginapp 等人(2023 年)。

情绪疏离

情绪疏离可以作为一种应对上述所有困难的机制。

一些 ADHD 人士可能会选择完全回避情绪情境,以尽量减少接触潜在触发情境,并重新获得一种控制感。

例如,如果你身边的人正在经历分手,朋友们聚在一起提供支持,你可能会显得不感兴趣或情绪疏离,即使你真心关心,或者即使你想评论或贡献,你也会保持沉默。

“我不处理情绪爆发。我真的不觉得自己在情感上有什么夸张或极端的反应。我觉得更多的是内心的很多事情。”

Ardelle

这种减少表现力和情绪疏离会导致难以在情感层面上与他人建立联系和处理情绪,这对于建立持久且有意义的关系至关重要。

因此,人际关系,无论是浪漫的还是友谊的,都可能因此而受损。

如果 ADHD 人士感到不知所措会发生什么?

当 ADHD 人士感到不知所措时,这会对他们的健康和日常功能产生重大影响。

ADHD 已经在注意力、组织能力和冲动控制等方面带来了挑战,因此不知所措会加剧这些困难。

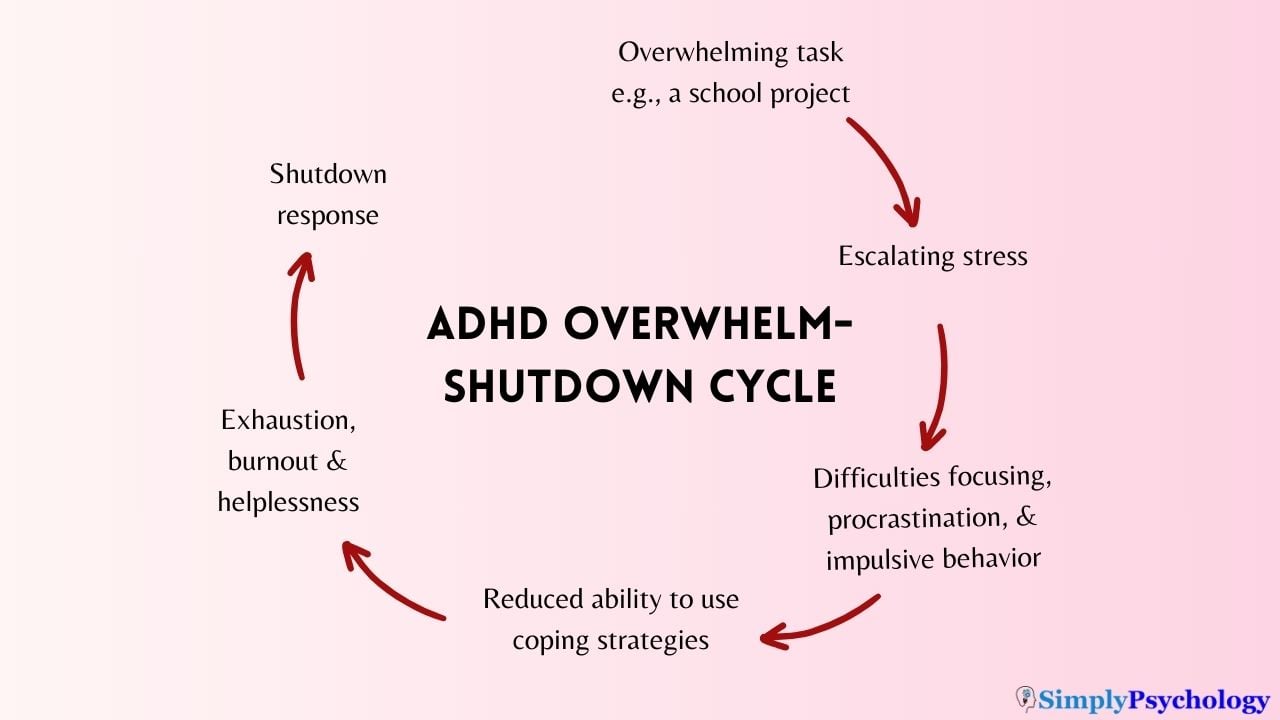

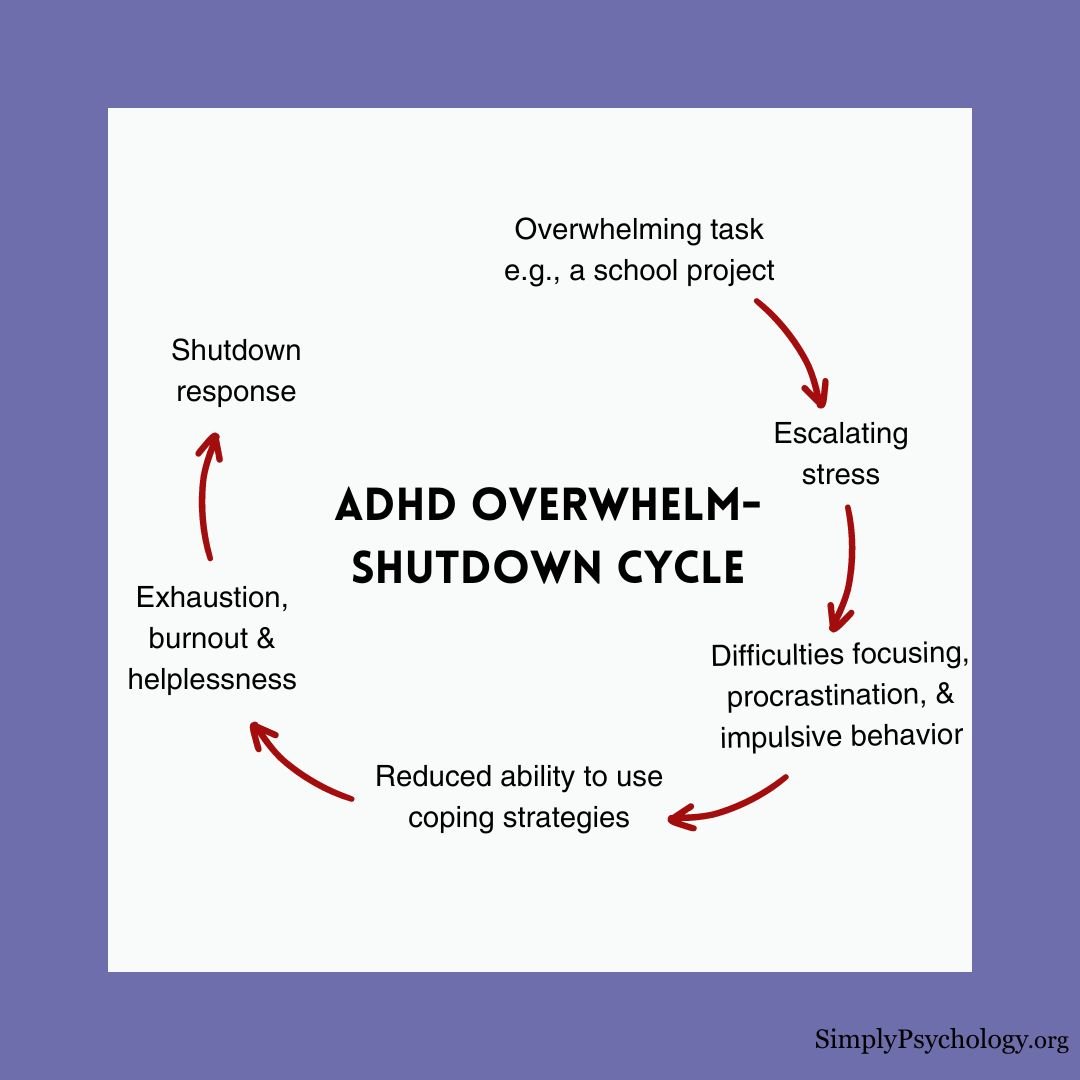

不知所措 - 停滞循环

不知所措 - 停滞循环是一种在 ADHD 人士身上发生的心理行为反应和情绪模式。这个循环的阶段可能如下:

- 初始不知所措:一项任务或情境让人感到不知所措,例如复杂的项目、高压的截止日期或社交需求高的事件。个体可能会因感受到的压力而经历高度的紧张、焦虑或挫败感。

- 压力升级:随着不知所措的情境继续,压力和情绪强度增加,挑战情绪管理、保持专注、拖延和控制感。这种高度的情绪状态会导致情绪失调,包括情绪波动和冲动。

- 耗尽应对资源:在这种压力和情绪强度下,ADHD 个体可能会耗尽应对资源,自我调节和管理情绪的能力减弱。这可能导致精疲力竭、倦怠和无助感。

- 停滞反应:作为对不知所措和充满情绪的情境的直接反应,个体进入“停滞”阶段,如退出任务或情境。这个人可能会退缩、变得不沟通或完全避免任务。这种退缩是一种保护自己免受进一步情绪困扰的应对机制。

这种循环可能会重复出现,当面对类似情境时,这种阶段序列可能会自动触发,影响日常功能、工作/学校表现和关系。

“我感到完全瘫痪,像完全关闭了一样,所有的情绪都不见了,我什么都做不了。”

来自 Ginapp 等人(2023 年)。

让我们更详细地探讨这些领域。

难以集中注意力

感到不知所措会导致情绪反应增强,个体可能会经历强烈的挫败感、焦虑、易怒等,这使得情绪管理变得困难。

这些情绪反应可能表现为爆发、情绪波动和情绪关闭。

此外,不知所措会损害注意力,由于任务注意力挑战和生产力下降,导致挫败感增加。

同样,拖延也可能是应对机制,因为面对不知所措的任务或情境可能导致逃避和推迟重要责任。

身体和精神不知所措

身体上,某人可能会经历头痛、肌肉紧张和睡眠障碍的增加,而情绪上,这可能对自尊心产生负面影响,导致心理疲劳和倦怠。

这可能形成一个恶性循环,不知所措加剧这些身体和情绪症状,使其进一步恶化。

关系困境

ADHD 可能会给关系带来压力,无论是浪漫关系还是朋友或家庭关系。

亲人可能难以理解这种反应行为,这可能导致冲突和误解。

“我觉得自己很矛盾。我对人和朋友及关系的态度忽冷忽热。一会儿,我觉得真的喜欢你;下一分钟,我又不确定对那个人的看法。”

Ardelle

此外,工作或学校的表现可能会受到影响,表现为错过截止日期、未完成的作业和难以管理责任。

因此,一些人可能会选择退缩和社交隔离,既是为了避免关系压力,也是为了逃避工作期望,同时也是为了远离情绪强烈外部刺激。

“在我经历拒绝的经验中,我觉得很多时候这会使我自我孤立。如果我觉得有人因为我小事而排斥我,我会让自己更远离他们。”

来自 Ginapp 等人(2023 年)。

不幸的是,这会加剧孤独感并增加社交恐惧。

因此,对 ADHD 人士来说,开发管理不知所措的策略非常重要。

认识到这些迹象并采取积极措施应对可以帮助他们更成功地应对日常生活,并维持健康平衡的福祉。

ADHD 大脑在情绪失调中的作用

ADHD 人士的大脑结构和功能与非 ADHD 人士存在显著差异,特别是在与执行功能相关的区域,这些区域直接影响我们调节情绪的能力。

其中一些关键差异体现在:

前额叶皮质

前额叶皮质(PFC)是负责执行功能的重要脑区,如决策、冲动控制、情绪调节和注意力。

研究表明,ADHD 人士通常在 PFC 结构和功能方面与非 ADHD 人士存在差异。这些差异可能包括该区域体积或活动减少。

研究还揭示了 ADHD 儿童与非 ADHD 儿童在 PFC 成熟度、体积和大小方面的显著延迟,表明这些结构性差异可以从年轻时观察到并开始。

前额叶纹状体通路

前额叶皮质与纹状体之间的通信通路是大脑奖励和动机系统的一部分,对执行功能至关重要。

这些通路有助于整合多种过程,以实现健康的自我调节。通路功能障碍会导致注意力、情绪和动机调节困难,妨碍大脑控制情绪反应和冲动的能力。

在 ADHD 中,这些通路可能无法正常运作,导致情绪功能障碍。

多巴胺水平

ADHD 还与大脑多巴胺系统的差异有关。

多巴胺是一种与奖励、动机和情绪调节及注意力相关的神经递质。

研究表明,ADHD 人士可能具有较低的多巴胺水平或不同的多巴胺受体敏感性。

这种较低的基础水平会影响对可能不提供即时情感奖励的任务的适当反应。

此外,它会影响大脑对奖励刺激的反应及其调节动机和冲动行为的能力,直接影响情绪反应性。

大脑连接性

功能磁共振成像研究表明,ADHD 人士的大脑连接模式存在异常。

这些连接性的差异会影响负责执行功能的大脑区域之间的协调,进而影响情绪调节。

早期的研究已经注意到儿童队列中杏仁核连接性异常。

杏仁核负责我们对刺激的反应和某些行为反应,如战斗或逃跑反应。该区域连接性受损会直接影响情绪调节能力。

进一步阅读

参考文献

Arnsten, A. F. (2009). Toward a new understanding of attention-deficit hyperactivity disorder pathophysiology: an important role for prefrontal cortex dysfunction. CNS drugs, 23, 33-41.

Barkley, R (Host). (2021-present). ADHD Experts Podcast. 369 – Deficient Emotional Self-Regulation: The Overlooked ADHD Symptom That Impacts Everything [Audio podcast].

Biederman, J., Spencer, T. J., Petty, C., Hyder, L. L., O’Connor, K. B., Surman, C. B., & Faraone, S. V. (2012). Longitudinal course of deficient emotional self-regulation CBCL profile in youth with ADHD: prospective controlled study. Neuropsychiatric disease and treatment, 267-276.

Blum, K., Chen, A. L. C., Braverman, E. R., Comings, D. E., Chen, T. J., Arcuri, V., … & Oscar-Berman, M. (2008). Attention-deficit-hyperactivity disorder and reward deficiency syndrome. Neuropsychiatric disease and treatment, 4(5), 893-918.

Bodalski, E. A., Flory, K., Canu, W. H., Willcutt, E. G., & Hartung, C. M. (2023). ADHD symptoms and procrastination in college students: The roles of emotion dysregulation and self-esteem. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 45(1), 48-57.

Friedman, L. A., & Rapoport, J. L. (2015). Brain development in ADHD. Current opinion in neurobiology, 30, 106-111.

Ginapp, C. M., Greenberg, N. R., Macdonald-Gagnon, G., Angarita, G. A., Bold, K. W., & Potenza, M. N. (2023). The experiences of adults with ADHD in interpersonal relationships and online communities: A qualitative study. SSM-Qualitative Research in Health, 3, 100223.

Ginapp, C. M., Greenberg, N. R., MacDonald-Gagnon, G., Angarita, G. A., Bold, K. W., & Potenza, M. N. (2023). “Dysregulated not deficit”: A qualitative study on symptomatology of ADHD in young adults. Plos one, 18(10), e0292721

Gruber, R. (2014). ADHD, anxiety and sleep: a window to understanding the interplay between sleep, emotional regulation and attention in children?. Behavioral Sleep Medicine, 12(1), 84-87.

Hirsch, O., Chavanon, M., Riechmann, E., & Christiansen, H. (2018). Emotional dysregulation is a primary symptom in adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Journal of affective disorders, 232, 41-47.

Hulvershorn, L. A., Mennes, M., Castellanos, F. X., Di Martino, A., Milham, M. P., Hummer, T. A., & Roy, A. K. (2014). Abnormal amygdala functional connectivity associated with emotional lability in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53(3), 351-361.

Marques, S., Correia-de-Sá, T., Guardiano, M., Sampaio-Maia, B., & Ferreira-Gomes, J. (2024). Emotion dysregulation and depressive symptoms mediate the association between inhibitory control difficulties and aggressive behaviour in children with ADHD. Frontiers in psychiatry, 15, 1329401.

Öster, C., Ramklint, M., Meyer, J., & Isaksson, J. (2020). How do adolescents with ADHD perceive and experience stress? An interview study. Nordic Journal of Psychiatry, 74(2), 123-130.

Pan, M. R., Zhang, S. Y., Chen, C. L., Qiu, S. W., Liu, L., Li, H. M., … & Qian, Q. J. (2023). Bidirectional associations between maladaptive cognitions and emotional symptoms, and their mediating role on the quality of life in adults with ADHD: a mediation model. Frontiers in Psychiatry, 14, 1200522.

Retz, W., Stieglitz, R. D., Corbisiero, S., Retz-Junginger, P., & Rösler, M. (2012). Emotional dysregulation in adult ADHD: what is the empirical evidence?. Expert review of neurotherapeutics, 12(10), 1241-1251.

Ross, P., & Randolph, J. (2016). Differences between students with and without ADHD on task vigilance under conditions of distraction. Journal of educational research and practice, 4(1), 1-10.

Sato, J. R., Hoexter, M. Q., Castellanos, X. F., & Rohde, L. A. (2012). Abnormal brain connectivity patterns in adults with ADHD: a coherence study.

Scherer, K. R. (2005). What are emotions? And how can they be measured?. Social science information, 44(4), 695-729.

Sedgwick-Müller, J. A., Müller-Sedgwick, U., Adamou, M., Catani, M., Champ, R., Gudjónsson, G., … & Asherson, P. (2022). University students with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): a consensus statement from the UK Adult ADHD Network (UKAAN). BMC psychiatry, 22(1), 292.

Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J., & Leibenluft, E. (2014). Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. American Journal of Psychiatry, 171(3), 276-293.

Szymanski, K., Sapanski, L., & Conway, F. (2011). Trauma and ADHD–association or diagnostic confusion? A clinical perspective. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 10(1), 51-59.

引用来源

本文翻译自以下网站:

simplypsychology.org

使用声明

本文仅供教育和参考用途。如需转载或引用,请注明出处和作者。

如果你有任何问题或建议,请随时联系微信公众号。