心理学中的自我实现:理论、例子与特征

自我实现的概念

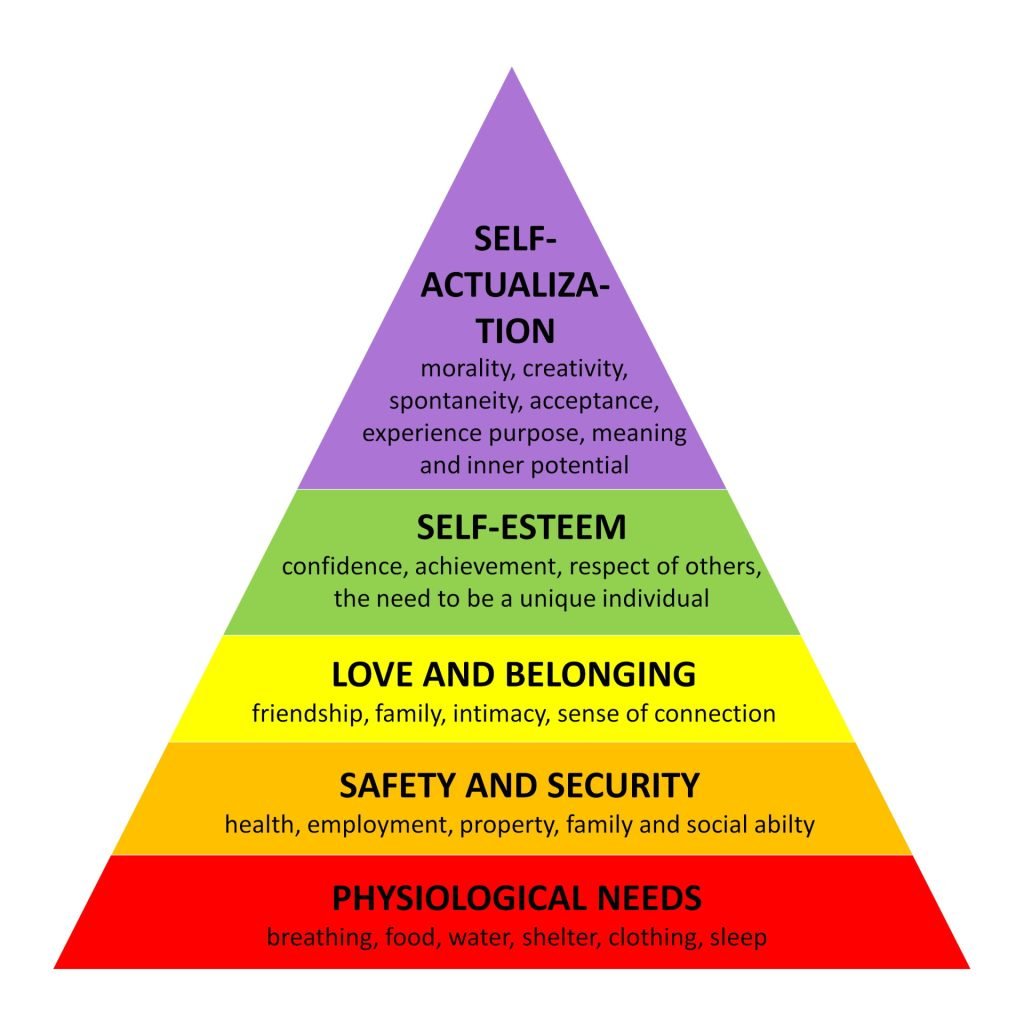

自我实现是指一个人潜能的完全实现,以及其能力的全面发展和对生活的欣赏。这一概念位于[马斯洛需求层次]的顶端,因此并非每个人都能达到。

- 库尔特·戈德斯坦、卡尔·罗杰斯和亚伯拉罕·马斯洛是三位对自我实现概念理解做出巨大贡献的人。

- 当前对自我实现的理解更倾向于马斯洛的观点,而不是戈德斯坦或罗杰斯的观点。

- 根据马斯洛的说法,自我实现的内在驱动力很少会在基本需求得到满足之前出现。

- 自我实现的人尽管有缺点和局限性,但能接受自己,并在生活的各个方面都有创造性的驱动力。

- 尽管自我实现者来自不同的背景和多样的职业,但他们共同拥有一些显著的特征,如能够培养与他人的深厚和充满爱的关系。

自我实现(也称为自我实现或自我修养)可以描述为一个人潜能的完全实现,这种实现体现在高峰体验中,涉及个人能力的全面发展和对生活的欣赏(马斯洛,1962年)。

自我实现的实现

自我实现的获得涉及个人对生活的全面参与以及对其能力的实现。

通常,自我实现的状态被视为只有在生存、安全、爱和自尊等基本需求得到满足后才能实现(马斯洛,1943年,1954年)。

自我实现理论

自我实现理论强调个体达到其全部潜力的内在驱动力。

库尔特·戈德斯坦强调了自我实现的整体性质,包括身体、心理和社会福祉。

马斯洛提出了需求层次理论,将自我实现置于最高层级,而罗杰斯则关注一致性与无条件积极关注在促进个人成长中的重要性。

库尔特·戈德斯坦

尽管“自我实现”一词最常与亚伯拉罕·马斯洛联系在一起,但它最初是由库尔特·戈德斯坦提出的,他是20世纪初的精神病学和神经解剖学专家。

戈德斯坦(1939年,1940年)认为自我实现是每个有机体的最终目标,指的是人对自我实现的渴望,以及个体在其潜在能力方面实现自我的倾向。

他认为每个生物、植物和动物都有一个内在的目标,即在其当前状态下实现自我。

戈德斯坦指出,因此,有机体的行为符合这一总体动机。

在他的著作《有机体:基于人类病理数据的生物学整体方法》中,戈德斯坦认为自我实现涉及有机体个体能力的最大限度实现(戈德斯坦,2000年)。

根据戈德斯坦(1940年)的观点,自我实现不仅仅是未来要达到的目标,而是有机体在任何给定条件下实现其潜力的内在倾向。

卡尔·罗杰斯

[卡尔·罗杰斯]描述自我实现为个人通过反思和重新解释各种经历来维持和增强自我概念的持续终生过程,这些经历使个人能够恢复、改变和发展(罗杰斯,1951年)。

根据罗杰斯(1967年)的观点,人类有机体有一种“实现倾向”,旨在以维持或增强有机体并推动其走向自主的方式发展所有能力。

罗杰斯认为,人们只有在拥有积极自我观(积极自我尊重)的情况下才能实现自我,而这只有在他们从他人那里获得[无条件积极关注]时才会发生——如果他们感到周围的人(尤其是童年时期的父母)无保留地重视和尊重他们。

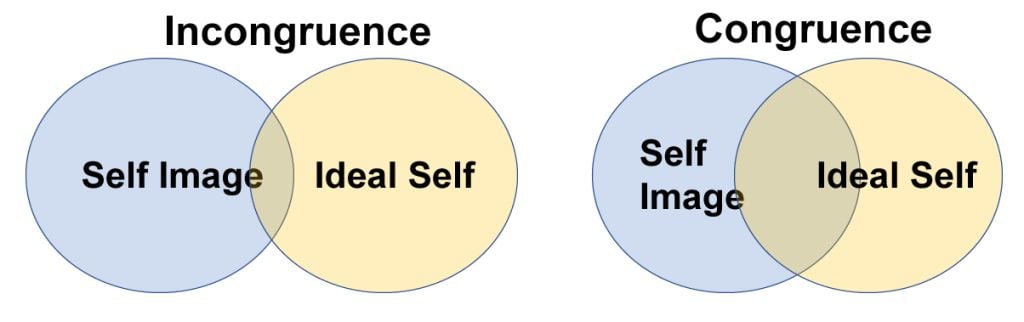

自我实现只有在个人的自我形象(个人如何看待自己)与理想自我(个人希望成为或认为应该成为的样子)之间存在一致性时才可能实现。

如果这两个概念之间存在较大差距,负面的自我价值感将产生,使自我实现变得不可能。

罗杰斯(1967年)认为,自我实现过程中的个人正在积极探索潜力和能力,并体验到真实自我与理想自我之间的匹配,这是一个功能完善的人。

成为一个功能完善的人意味着“个人朝着‘存在’的方向前进,有意识且欣然接受内心的进程,这个进程他内在且实际‘是’。他远离自己不是的东西,远离成为一种假象。”

他不试图成为超出自己的人,伴随的是不安或夸大防御的感觉。他也不试图成为低于自己的人,伴随的是内疚或自我贬低的感觉。

他越来越多地倾听内心深处的心理和情感状态,并发现自己越来越愿意成为那个最真实的自我,无论是在准确性还是深度上。

功能完善的人与自己的感受和能力保持联系,并能够信任内心深处的冲动和直觉。

要成为功能完善的人,个人需要从他人那里获得无条件积极关注,尤其是在童年时期从父母那里获得。

无条件积极关注是对他人的一种接受态度,即使他们有缺点。

然而,大多数人并不认为他人对自己的积极关注是无条件的。他们倾向于认为只有满足某些价值条件才会被爱和重视。

这些价值条件在自我内部造成不一致,即现实自我(个人实际是什么)与理想自我(个人认为应该是什么或想要成为什么)之间的不一致。

亚伯拉罕·马斯洛

像戈德斯坦一样,马斯洛也将自我实现视为实现潜能。然而,马斯洛(1967年)对自我实现的描述比戈德斯坦更为狭义,仅适用于人类,而不是所有有机体。

马斯洛指出,人类有较低层次的需求必须得到满足,然后才能满足较高层次的需求,如自我实现。他将这些需求分类如下(马斯洛,1943年):

马斯洛的需求层次

- 基本需求:

a. 生理需求(例如水、食物、温暖和休息)。

b. 安全需求(例如安全和保障)。

- 心理需求。

a. 归属需求(例如与亲人和朋友的亲密关系)。

b. 尊重需求(例如成就和声望的感觉)。

- 自我实现需求(实现全部潜能)。

自我实现是[马斯洛需求层次]的最后阶段,因此并非每个人都能达到。

对马斯洛而言,自我实现意味着对自我实现的渴望,或者一个人在潜在能力上的实现倾向。

个人可能会非常具体地感知或关注这一需求。例如,一个人可能强烈希望成为一个理想的父母。在另一个人身上,这种愿望可能表现为经济、学术或体育方面的追求。对其他人来说,它可能表现在绘画、摄影或发明等创造性活动中。

马斯洛进一步解释说,自我实现涉及有机体的[内在发展]。他认为自我实现更多地是成长导向,而不是缺陷导向(Gleitman, Fridlund, & Riesberg, 2004)。

马斯洛承认自我实现者的罕见性,并认为大多数人患有正常心理障碍。

与[西格蒙德·弗洛伊德]不同,后者的精神动力学方法侧重于从事扰乱行为的不健康个体,马斯洛与人本主义方法相关联,该方法关注健康个体。

因此,马斯洛的观点更符合积极的人性观,认为个体被驱动去实现他们的潜力。这一[人本主义视角]明显不同于弗洛伊德关于人类作为紧张缓解有机体的观点。

自我实现的例子

自我实现的例子因人而异,因为它涉及个人成长和满足的追求,符合个人独特的价值观和抱负。

一些例子可能包括:

- 追求激情或创造性活动,如绘画、写作或演奏乐器。

- 设定并实现与个人价值观和抱负相一致的有意义目标。

- 通过善行和利他行为为他人的福祉作出贡献。

- 通过持续学习和掌握新技能寻求个人发展。

- 拥抱真实,按照自己的真实价值观和信念生活。

- 基于相互尊重和支持培养有意义的人际关系和联系。

- 通过自我反思和内省获得更深的自我意识和个人洞察。

- 做出优先考虑个人幸福和福祉而非外部认可的选择和决定。

- 全面接纳自己,包括优点和缺点。

- 体验心流时刻,即完全沉浸在带来快乐、目的感和满足感的活动中。

超越纯粹的理论和推测,马斯洛确定了几位他认为已经达到自我实现水平的个人(马斯洛,1970年)。

值得注意的是,这些个人代表了多样化的背景和职业,但仍符合自我实现的标准。

- 亚伯拉罕·林肯(1809-1865;美国总统)

- 阿尔伯特·爱因斯坦(1879-1955;理论物理学家)

- 阿尔伯特·施韦泽(1875-1965;作家、人道主义者、神学家、风琴手、哲学家和医生)

- 奥尔德斯·赫胥黎(1894-1963;哲学家和作家)

- 巴鲁赫·斯宾诺莎(1632-1677;哲学家)

- 埃莉诺·罗斯福(1884-1962;外交官和活动家)

- 简·亚当斯(1860-1935;社区活动家、社会学家、公共管理者)

- 托马斯·杰斐逊(1743-1826;美国总统、建筑师、哲学家)

- 威廉·詹姆斯(1842-1910;哲学家和心理学家)

自我实现者的特征

亚伯拉罕·马斯洛基于他对历史上被视为自我实现者的个人的[个案研究],包括阿尔伯特·爱因斯坦、露丝·本尼迪克特和埃莉诺·罗斯福,构建了他的理论。

马斯洛考察了这些人的生活,以评估导致他们成为自我实现者的共同品质。

基于马斯洛对自我实现者的描述,可以发现这些所谓的自我实现者之间存在几个显著的相似之处。

以下是一些区分自我实现者与其他人的特征(马斯洛,1954年,1970年):

- 自我实现者接受他人及自己的缺点,通常以幽默和宽容的态度。不仅自我实现者完全接受他人,而且他们也忠于自己,而不是为了取悦他人而假装(Talevich, 2017)。

- 自我实现者往往独立且资源丰富:他们不太依赖外部权威来指导自己的生活(Martela & Pessi, 2018)。

- 能够培养与他人的深厚和充满爱的关系。

- 倾向于表达感激之情,对生活中常见的祝福保持深刻感激。

- 在判断情况时能够区分表面和实质。

- 很少依赖环境或文化形成自己的意见。

- 倾向于将生活视为一项使命,呼吁他们追求超越自身的更高目的。

批评评价

尽管自我实现作为与积极心理学和动机理论相关的概念广受欢迎,但它仍然受到批评。

例如,加拿大精神病学家埃里克·伯恩称自我实现为基于良好感觉应被追求的自我表达游戏(Berne, 2016)。

此外,批评者指出,自我实现倾向可能导致对人类的积极但非关系性方法(Thorne, 1992)。此外,弗里茨·佩尔斯指出,重点很容易从努力实现自我转向仅仅试图营造自我实现的外观,这可能是误导的(Perls, 1992)。

维茨(1994年)认为,马斯洛和罗杰斯将心理学概念自我实现转变为道德规范。最后,自我实现的可能性也被视为少数特权者的特殊特权。

针对这些担忧,马斯洛承认,不受约束的随心所欲和追求私人乐趣常常被误标为自我实现(Daniels, 2005)。马斯洛也担心这一概念可能被误解。

事实上,当许多人写信给马斯洛描述自己为自我实现者时,马斯洛怀疑自己是否充分阐述了他的理论(Steven, 1975)。

然而,马斯洛并不认为只有少数精英才能达到自我实现的状态。相反,他指出,生活在惊人相似环境中的个人在生命中会经历截然不同的结果。

他认为,这种现实突显了态度作为影响个人命运因素的重要性。

自我实现的悖论叙事

温斯顿(2018)以全新的视角审视了亚伯拉罕·马斯洛关于自我实现的经典作品。她提供了对自我实现者对自己、他人和世界的感知中悖论性质的细致分析。

温斯顿拆解了马斯洛在其经典著作《动机与人格》中的自我实现章节,并重新排列,展示了马斯洛在描述自我实现者时所面临的持续斗争。

一方面,他会以某种方式描述他们,但很快又提供了一个矛盾的例子。例如,他描述他们接受现实,但又指出他们表现出认命的态度。或者描述他们摆脱过度内疚,但又不免疫焦虑和自我批评(温斯顿,2018)。

另一方面,马斯洛描绘自我实现者能够舒适地面对不确定性、怀疑和模糊性。但他也指出,他们很少不确定或冲突(温斯顿,2018)。

此外,他还描述他们能够在亲密关系中完全认同并迷失自我。然而,他也注意到他们与所爱之人保持一定的距离。

温斯顿并没有像一些学者那样将这些对立的描述视为矛盾或不一致,而是将其视为传达心理健康的复杂性的悖论。在她的分析中,她揭示了三个关键悖论:

- 自我实现者拥有共同的特质,但仍然是完全独特的个体。

- 他们对自己、他人和世界的感知同时是积极和消极的。他们对现实有一个准确的、混乱而非黑白分明的观点。

- 他们可以接受无法改变的事物,同时又有勇气改变可以改变的事物,表现出辨别差异的智慧(温斯顿,2018)。

温斯顿认为,自我实现的悖论性质说明了心理健康的本质在于人类潜能的适当表达,无论这些潜能被视为积极还是消极。

她的框架挑战了无条件促进某些潜能而抑制其他潜能的方法。相反,她提倡考察任何给定潜能适应或不适应的条件。

仅适用于个人主义文化?

自我实现的概念,即实现自己的全部潜力,通常被视为心理发展的顶峰。然而,自我实现的文化特异性受到了质疑(伊泰,2008)。

具体来说,个人主义文化中强调发展独特性、实现自己的能力以及优先考虑个人成长而非社会归属感,可能并不适用于所有文化。

研究表明,自我实现与西方突出的个人主义价值观高度一致,但不一定与亚洲、非洲和中美洲及南美洲的集体主义价值观相吻合,这些价值观强调相互依赖和社会和谐。

伊泰·伊夫坦(2008)比较了100名英国人(个人主义文化)和100名印度人(集体主义文化)年龄在18至25岁之间的参与者对个人取向量表(POI)的反应。POI测量了12种被认为是自我实现核心特征的特质(肖斯特罗姆,1963)。

正如预期的那样,英国组在12个量表中的10个上得分显著高于印度组,包括时间能力、内在导向性、自我实现价值观、情感反应性和自我接纳。

伊夫坦得出结论,目前定义的自我实现概念缺乏跨文化有效性。印度组的POI得分较低可能反映了测量偏差,而不是真正的自我实现较少。文化塑造了自我实现的不同含义。尽管实现自己潜力的动力是普遍的,但这种表现形式可能取决于文化价值观。

这些发现强调了需要通过跨文化视角重新审视自我实现等概念。

在全球范围内应用西方模式可能会促进一种种族中心主义的人类动机和适应观。未来的研究应探索自我实现如何在不同文化中呈现。实际上,该研究还告诫在多文化组织环境中使用自我实现理论。

常见问题

什么是自我实现?

自我实现是心理学中的一个概念,指的是实现自己的真正潜力,成为最好的自己,并在生活的各个方面实现个人成长、意义和满足的过程。

根据马斯洛,自我实现者的特质和品质有哪些?

根据马斯洛,自我实现者表现出自主性、真实性、创造力、自我接纳、目标感、强烈的价值观、高峰体验以及建立有意义关系的能力等特质和品质。他们追求个人成长、满足和达到最高潜力。

自我实现与自我超越有何区别?

自我实现指的是实现自己的潜力,成为最好的自己,而自我超越则超越了自我,涉及连接到更伟大的事物,如意义、价值观或他人的福祉,以实现目的感和满足感。

参考文献

Berne, E. (2016). 人们玩的游戏:人际关系的心理学. Penguin Life.

Daniels, M. (2005). 阴影、自我、精神:超个人心理学论文集 (第122页). Imprint Academic.

Gleitman, Henry & Fridlund, Alan & Riesberg, Daniel. (2004). 心理学(第6版). New York: Norton.

Goldstein, K. (1939). 有机体. New York, NY: American Books.

Goldstein, K. (1940). 人性. Cambridge, Mass. Harvard University Press.

Itai, I. (2008). 自我实现:仅适用于个人主义文化?国际人文主义意识形态杂志, 1(02), 113-139.

Maslow, A. H. (1943). 人类动机理论. 心理学评论, 50 (4), 370-96.

Maslow, A. H. (1954). 动机与人格. New York: Harper and Row.

Maslow, A. H. (1962). 走向存在心理学. Princeton: D. Van Nostrand Company.

Martela, F., & Pessi, A. B. (2018). 有意义的工作关乎自我实现和更广泛的目的:定义有意义工作的关键维度. 心理学前沿, 9, 363.

Maslow, A.H. (1970). 动机与人格. New York: Harper & Row.

Perls, F. S. (1992). 在垃圾桶里进进出出. Gestalt Journal Press.

Rogers, C. (1951). 来访者中心. 疗法, 515-520.

Rogers, C. (1963) 实现倾向与“动机”和意识的关系. In: Jones, M.R., Ed., 内布拉斯加动机研讨会, University of Nebraska Press, Lincoln, 1-24.

Rogers, C. (1967). 成为一个人:一个治疗师眼中的心理治疗. London: Constable.

Rogers, C., & Kramer, P. D. (1995). 成为一个人:一个治疗师眼中的心理治疗. Houghton Mifflin.

Shostrom, E. L. (1963). 个人取向量表.

Stevens, B. (1975). 身体工作. 格式塔是, 160-191.

Talevich, J. R., Read, S. J., Walsh, D. A., Iyer, R., & Chopra, G. (2017). 走向人类动机的全面分类. PloS one, 12 (2), e0172279.

Thoma, E. (1963). 内布拉斯加动机研讨会. 心身医学, 4 (2), 122–123.

Thorne, B. (1992). 咨询与心理治疗中的关键人物. 卡尔·罗杰斯. Sage Publications, Inc.

Venter, Henry. (2017). 自我超越:马斯洛对文化亲近性的回答. 创新管理杂志, 4 (4), 3-7.

Vitz, P. C. (1994). 心理学作为宗教:自我崇拜的邪教. Wm. B. Eerdmans Publishing.

Winston, C. N. (2018). 是与不是:自我实现的悖论叙事. 人文心理学家, 46(2), 159–174. https://doi.org/10.1037/hum0000082

进一步阅读

引用来源

本文翻译自以下网站:

simplypsychology.org

使用声明

本文仅供教育和参考用途。如需转载或引用,请注明出处和作者。

如果你有任何问题或建议,请随时联系微信公众号。