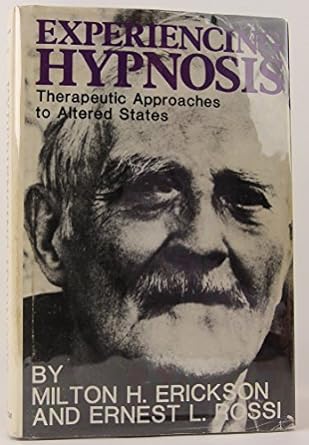

书籍简介

《Experiencing Hypnosis: Therapeutic Approaches to Altered States》是一本由著名的临床心理学家米尔顿·H·埃里克森(Milton H. Erickson, M.D.)和欧内斯特·L·罗西(Ernest L. Rossi, Ph.D.)合著的杰作。这本书是两位作者在催眠疗法领域的多年研究成果的结晶,旨在探讨催眠作为一种治疗工具的多种应用和实践方法。

作者介绍

- 米尔顿·H·埃里克森(Milton H. Erickson, M.D.):被誉为现代催眠之父,埃里克森博士是美国最杰出的临床心理学家之一。他的治疗方法以其灵活性和创新性而闻名,尤其是在利用患者的资源和经验方面。

- 欧内斯特·L·罗西(Ernest L. Rossi, Ph.D.):心理学家和作家,专注于催眠和心理治疗的研究。罗西博士与埃里克森博士合作多年,共同出版了多本关于催眠和治疗的著作。

在线教程

提问示例

评估患者是否适合接受催眠治疗是一个重要的步骤,因为并非所有患者都适合或能够从催眠治疗中受益。以下是一些关键的评估方法和考虑因素,帮助你确定患者是否适合接受催眠治疗:

1. 初步访谈

-

收集基本信息:

- 患者的年龄、性别、职业等基本信息。

- 患者的教育背景和文化背景。

- 患者的生活环境和家庭情况。

-

了解患者的主诉和症状:

- 患者的主要问题和症状是什么?

- 症状的持续时间和严重程度如何?

-

病史和治疗史:

- 患者是否有任何精神疾病史?

- 患者之前接受过哪些治疗?效果如何?

2. 评估患者的动机和期望

-

动机:

- 患者对催眠治疗的态度如何?是否有积极的动机?

- 患者是否主动要求接受催眠治疗?

-

期望:

- 患者对催眠治疗的期望是什么?

- 患者是否对催眠有不切实际的期望?

3. 评估患者的催眠易感性

-

催眠易感性量表:

- 使用标准化的催眠易感性量表(如斯坦福催眠易感性量表)来评估患者的催眠易感性。

- 量表可以帮助你了解患者在催眠状态下可能达到的深度和反应。

-

初步试验:

- 进行简单的催眠试验,如眼球固定、手臂悬浮等,观察患者的反应。

4. 评估患者的心理状态

-

焦虑和恐惧:

- 患者是否有严重的焦虑或恐惧?

- 患者是否对催眠有恐惧或抵触情绪?

-

心理稳定性:

- 患者是否有严重的精神疾病,如精神分裂症、重度抑郁症等?

- 患者是否有自杀倾向或自伤行为?

5. 评估患者的生理状态

-

健康状况:

- 患者是否有任何严重的身体疾病?

- 患者是否正在服用可能影响催眠效果的药物?

-

疼痛和不适:

- 患者是否有慢性疼痛或其他身体不适?

- 这些疼痛或不适是否会影响催眠治疗的效果?

6. 伦理和法律考量

-

知情同意:

- 确保患者充分了解催眠治疗的过程、目的、潜在好处和风险。

- 获取患者的书面知情同意。

-

隐私保护:

- 确保治疗过程中的隐私和保密性。

- 遵守相关法律法规,保护患者的个人信息。

7. 综合评估和决策

-

综合评估:

- 综合考虑上述所有因素,评估患者是否适合接受催眠治疗。

- 如果患者不适合催眠治疗,提供其他合适的治疗方案。

-

制定治疗计划:

- 根据评估结果,制定个性化的治疗计划。

- 确定治疗的频率、时长和具体技术。

示例评估流程

-

初步访谈:

- 收集患者的基本信息和病史。

- 了解患者的主诉和症状。

-

动机和期望评估:

- 询问患者对催眠治疗的态度和期望。

- 评估患者的动机水平。

-

催眠易感性评估:

- 使用斯坦福催眠易感性量表进行评估。

- 进行简单的催眠试验,观察患者的反应。

-

心理状态评估:

- 评估患者的焦虑和恐惧水平。

- 了解患者的心理稳定性。

-

生理状态评估:

- 询问患者的健康状况和用药情况。

- 评估患者的疼痛和不适情况。

-

伦理和法律考量:

- 获取患者的知情同意。

- 确保治疗过程中的隐私保护。

-

综合评估和决策:

- 综合所有评估结果,决定患者是否适合接受催眠治疗。

- 制定个性化的治疗计划。

通过以上步骤,你可以更全面地评估患者是否适合接受催眠治疗,并为患者提供最合适的治疗方案。希望这些建议能帮助你在临床实践中更好地应用催眠治疗。

催眠的心理机制及其在心理治疗中的潜在好处和风险是催眠研究的重要内容。以下是对这些问题的详细解答:

催眠的心理机制

-

注意力集中:

- 催眠状态下,个体的注意力高度集中在催眠师的言语和指示上,对外界的干扰不敏感。这种集中注意力的状态有助于减少干扰,使个体更容易接受暗示。

-

解离:

- 解离是指个体将一部分意识与另一部分分离。在催眠状态下,个体可能会将自己的一部分意识与外界分离,从而更容易进入一种高度放松和专注的状态。这种解离机制有助于个体更好地体验催眠师的暗示。

-

暗示性:

- 催眠状态下,个体对暗示的反应更加敏感。催眠师可以通过正面的暗示引导个体进入更深的放松状态,或帮助个体改变特定的行为或感受。

-

认知扭曲:

- 在催眠状态下,个体的认知过程可能发生扭曲,如视幻觉、听幻觉或感觉异常。这种认知扭曲有助于个体更好地体验催眠师的暗示,从而达到治疗目的。

-

记忆变化:

- 催眠状态下,个体可能会出现选择性遗忘或超常记忆。这种记忆变化有助于个体处理创伤记忆或回忆起平时难以想起的细节。

-

情绪反应:

- 催眠状态下,个体的情绪反应可能更加强烈或更容易被引导。这种情绪反应有助于个体更好地处理情感问题,如焦虑、抑郁等。

催眠在心理治疗中的潜在好处

-

缓解焦虑和压力:

- 催眠可以帮助个体进入深度放松状态,减少焦虑和压力,提高整体的心理健康水平。

-

疼痛管理:

- 催眠可以通过改变个体对疼痛的感知,帮助减轻慢性疼痛,提高生活质量。

-

戒烟和减肥:

- 催眠可以通过暗示帮助个体改变不良习惯,如戒烟和减肥,从而改善健康状况。

-

处理创伤记忆:

- 催眠可以帮助个体处理创伤记忆,减轻 PTSD 症状,提高应对能力。

-

改善睡眠质量:

- 催眠可以通过放松和暗示帮助个体改善睡眠质量,缓解失眠症状。

-

增强自信心:

- 催眠可以通过正面的暗示帮助个体增强自信心,提高自我效能感。

催眠在心理治疗中的潜在风险

-

虚假记忆:

- 催眠可能导致个体产生虚假记忆,特别是在处理创伤记忆时。这可能会导致误解和不必要的心理负担。

-

依赖性:

- 长期依赖催眠治疗可能会削弱个体的自我调节能力,使个体过度依赖催眠师的指导。

-

情绪波动:

- 催眠过程中,个体的情绪反应可能变得更加敏感,有时会导致情绪波动或不稳定。

-

伦理问题:

- 催眠治疗需要严格遵守伦理规范,避免滥用权力或误导患者。催眠师必须具备专业的知识和技能,确保治疗的安全性和有效性。

-

不适合所有人群:

- 并非所有人都适合接受催眠治疗。某些人群,如患有严重精神疾病的人,可能不适合催眠治疗,需要谨慎评估。

结论

催眠的心理机制主要包括注意力集中、解离、暗示性、认知扭曲、记忆变化和情绪反应。催眠在心理治疗中具有多种潜在好处,如缓解焦虑、疼痛管理、戒烟和减肥、处理创伤记忆、改善睡眠质量和增强自信心。然而,催眠也存在一定的风险,如产生虚假记忆、依赖性、情绪波动、伦理问题和不适合所有人群。因此,在进行催眠治疗时,需要综合考虑患者的个体差异和具体需求,确保治疗的安全性和有效性。

僵直现象的定义

僵直现象(Catalepsy) 是指个体在催眠或其他特定状态下,肢体保持被动放置的位置不变的现象。这种现象表现为肌肉的僵硬和姿势的固定,即使外部施加一定的力量,肢体也不会自然下垂或改变位置。在催眠中,僵直现象通常被视为进入深度催眠状态的一个标志。

僵直现象的历史背景和发展

-

早期观察:

- 僵直现象最早在18世纪末和19世纪初的医学文献中被记录。当时,许多医生和研究人员注意到,某些人在特定的精神状态下会出现肌肉僵硬和姿势固定的症状。

- 法国医生弗朗索瓦·马格尼(François Magendie)在19世纪初对僵直现象进行了详细的观察和记录,他发现这种现象不仅出现在催眠状态下,还可能与某些神经系统疾病有关。

-

催眠研究的发展:

- 19世纪中叶,詹姆斯·布莱德(James Braid)对催眠进行了系统的研究,并提出了“神经睡眠”(neuro-hypnotism)的概念。布莱德认为,催眠状态下的僵直现象是由于大脑皮层的高度集中和肌肉的被动松弛引起的。

- 后来,法国的让-马丁·沙可(Jean-Martin Charcot)和奥诺雷·伯恩海姆(Hippolyte Bernheim)等人进一步研究了催眠中的僵直现象,将其视为催眠深度的一个重要指标。

-

现代研究:

- 20世纪以来,随着心理学和神经科学的发展,僵直现象的研究更加深入。现代研究表明,僵直现象可能涉及多个神经系统的协同作用,包括大脑皮层、基底节和小脑等。

- 近年来,功能性磁共振成像(fMRI)等技术的应用,使得研究人员能够更精确地观察和理解僵直现象的神经机制。

僵直现象在催眠中的作用

-

深度催眠的标志:

- 僵直现象通常被认为是进入深度催眠状态的一个重要标志。当个体能够保持被动放置的姿势不变时,说明他们的注意力高度集中,肌肉处于被动松弛状态,这是深度催眠的一个典型特征。

-

验证催眠效果:

- 催眠师可以通过观察僵直现象来验证催眠的效果。如果患者能够在催眠状态下保持肢体的固定位置,这表明催眠技术成功地引导患者进入了深度催眠状态。

-

增强暗示性:

- 僵直现象的存在表明个体在催眠状态下的暗示性增强。这意味着催眠师可以通过暗示引导个体产生更多的生理和心理反应,从而达到治疗目的。

-

治疗应用:

- 僵直现象在心理治疗中具有多种应用。例如,通过引导患者进入僵直状态,可以减轻疼痛、缓解焦虑、改善睡眠质量等。

- 僵直现象还可以用于处理创伤记忆,帮助患者在安全的环境中重新体验和处理过去的创伤事件。

总结

僵直现象是指个体在催眠或其他特定状态下,肢体保持被动放置的位置不变的现象。这一现象最早在18世纪末和19世纪初被记录,经过19世纪中叶和20世纪的研究发展,现代研究已经揭示了其复杂的神经机制。在催眠中,僵直现象不仅是进入深度催眠状态的一个重要标志,还可以用于验证催眠效果、增强暗示性和多种治疗应用。通过理解和应用僵直现象,催眠治疗师可以更有效地帮助患者达到治疗目标。

意动感觉信号的定义

意动感觉信号(Ideosensory Signaling) 是指个体在催眠或类似状态下,通过内在的感觉(如温度、压力、刺痛、痒等)来传递信息或回应催眠师的指示。这些感觉通常源自无意识层面,是身体对心理状态的一种反应。意动感觉信号可以帮助个体更好地认识和表达自己的内在感受,同时为催眠师提供重要的反馈信息。

如何促进意动感觉信号的发生

-

建立信任和安全感:

- 催眠师需要通过温和的语言和积极的氛围,帮助受术者建立信任和安全感。一个放松和安全的环境有助于受术者更容易进入催眠状态,从而促进意动感觉信号的发生。

-

引导放松:

- 通过深呼吸、渐进性肌肉放松等技术,帮助受术者进入深度放松状态。放松的身体状态有助于减少外界干扰,使个体更容易感受到内在的感觉。

-

正面暗示:

- 催眠师可以通过正面的暗示,引导受术者注意特定的身体部位或感觉。例如,催眠师可以说:“你可能会感觉到手部有一股温暖的感觉。”这样的暗示可以激发受术者的无意识反应,促进意动感觉信号的发生。

-

逐步引导:

- 从简单的意动感觉开始,逐步引导受术者体验更复杂的感觉。例如,先引导受术者感受手部的温暖,然后再引导他们感受手臂的轻盈或全身的放松。

促进意动感觉信号的技术

-

逐点放松法:

- 逐点放松法是一种常用的放松技术,通过逐步引导受术者放松身体的各个部位,帮助他们进入深度放松状态。例如,从脚趾开始,逐步向上放松到头部。

-

温度暗示:

- 催眠师可以通过暗示引导受术者感受到特定部位的温度变化。例如,催眠师可以说:“你可能会感觉到手掌变得温暖,这种温暖逐渐扩散到整个手臂。”

-

触觉暗示:

- 催眠师可以通过暗示引导受术者感受到特定部位的触觉。例如,催眠师可以说:“你可能会感觉到手指尖有一种轻轻的刺痛感,这种感觉逐渐变得强烈。”

-

压力暗示:

- 催眠师可以通过暗示引导受术者感受到特定部位的压力。例如,催眠师可以说:“你可能会感觉到前额有一种轻微的压力,这种压力让你感到更加放松。”

-

视觉想象:

- 催眠师可以通过引导受术者进行视觉想象,帮助他们体验意动感觉。例如,催眠师可以说:“想象你站在一条温暖的沙滩上,阳光照在你的皮肤上,你感到非常舒适和放松。”

-

声音引导:

- 催眠师可以通过声音引导,帮助受术者进入深度放松状态。例如,催眠师可以用柔和的声音描述一个宁静的场景,引导受术者感受到内心的平静和放松。

-

反向设定:

- 反向设定是一种巧妙的技术,通过引导受术者在心中反向思考,使其更容易进入催眠状态。例如,催眠师可以说:“即使你的头在点头表示‘否’,你的内心却在说‘是’,这种矛盾会让你更加放松。”

总结

意动感觉信号是指个体在催眠或类似状态下,通过内在的感觉来传递信息或回应催眠师的指示。促进意动感觉信号的发生需要建立信任和安全感、引导放松、使用正面暗示和逐步引导。常用的技术包括逐点放松法、温度暗示、触觉暗示、压力暗示、视觉想象、声音引导和反向设定。通过这些技术和方法,催眠师可以更有效地帮助受术者体验和表达内在的感觉,从而达到治疗目的。

核心主题

本书的核心主题是探索催眠作为一种治疗工具的多种应用。作者详细介绍了催眠如何诱导和利用个体的内在资源,以解决心理和生理问题。书中不仅涵盖了催眠的基本原理和技术,还通过丰富的案例研究展示了催眠在实际治疗中的应用。

目标受众

- 临床心理学家和心理治疗师:本书为专业人士提供了丰富的理论知识和实践技巧,帮助他们在临床实践中更有效地运用催眠技术。

- 催眠爱好者和学习者:对于那些对催眠感兴趣的读者,本书提供了深入浅出的讲解,帮助他们理解催眠的本质和应用。

- 研究人员:本书中的案例研究和实验数据为研究者提供了宝贵的参考资料,有助于推动催眠领域的进一步研究。

引导语

如果你对催眠感兴趣,想要深入了解其在治疗中的应用,或者希望提升你的心理治疗技能,《Experiencing Hypnosis: Therapeutic Approaches to Altered States》绝对是你不可错过的一本书。它将带领你进入一个充满奇迹和可能性的世界,让你在探索催眠的过程中不断成长和进步。