斯德哥尔摩综合症在关系中的影响:对心理健康的影响

斯德哥尔摩综合症是一种心理现象,其中人质对其绑架者产生积极的情感。它主要与劫持事件和绑架有关,尽管它也可能发生在各种虐待环境中。

在某些情况下,受害者会与绑匪建立联系,甚至可能对他们表示同情,这与在这种情况下预期的恐惧、恐怖和厌恶相反。

该术语源于1973年瑞典斯德哥尔摩的一起银行抢劫案。在这次持续六天的对峙中,四名人质与绑匪建立了情感联系,甚至在获释后为他们辩护。

犯罪学家尼尔斯·贝耶罗特(Nils Bejerot)创造了“斯德哥尔摩综合症”一词来描述这种意外的反应。

斯德哥尔摩综合症的关键方面包括:

- 它被认为是生命威胁情况下的一种生存机制。

- 其发展可能在几天、几周甚至几年的监禁或虐待过程中发生。

- 它相对罕见,FBI估计它影响不到8%的绑架受害者。

- 它未被《精神疾病诊断与统计手册》第五版(DSM-5)认定为一种精神障碍。

- 一些研究者对其作为一个独立状况的存在性提出质疑。

有趣的是,该综合症并非在所有被囚禁的情况下都会出现,其确切原因仍不清楚。一些专家将其视为情感虐待或创伤绑定的一个方面,而不是一个独立的综合症。

这种复杂性突显了人类在极端情况下心理反应的错综复杂性。

斯德哥尔摩综合症的原因

斯德哥尔摩综合症的确切原因尚未完全理解,但人们认为它是一种生存机制。受害者可能会与绑匪建立联系,以应对极端、令人恐惧的情况。

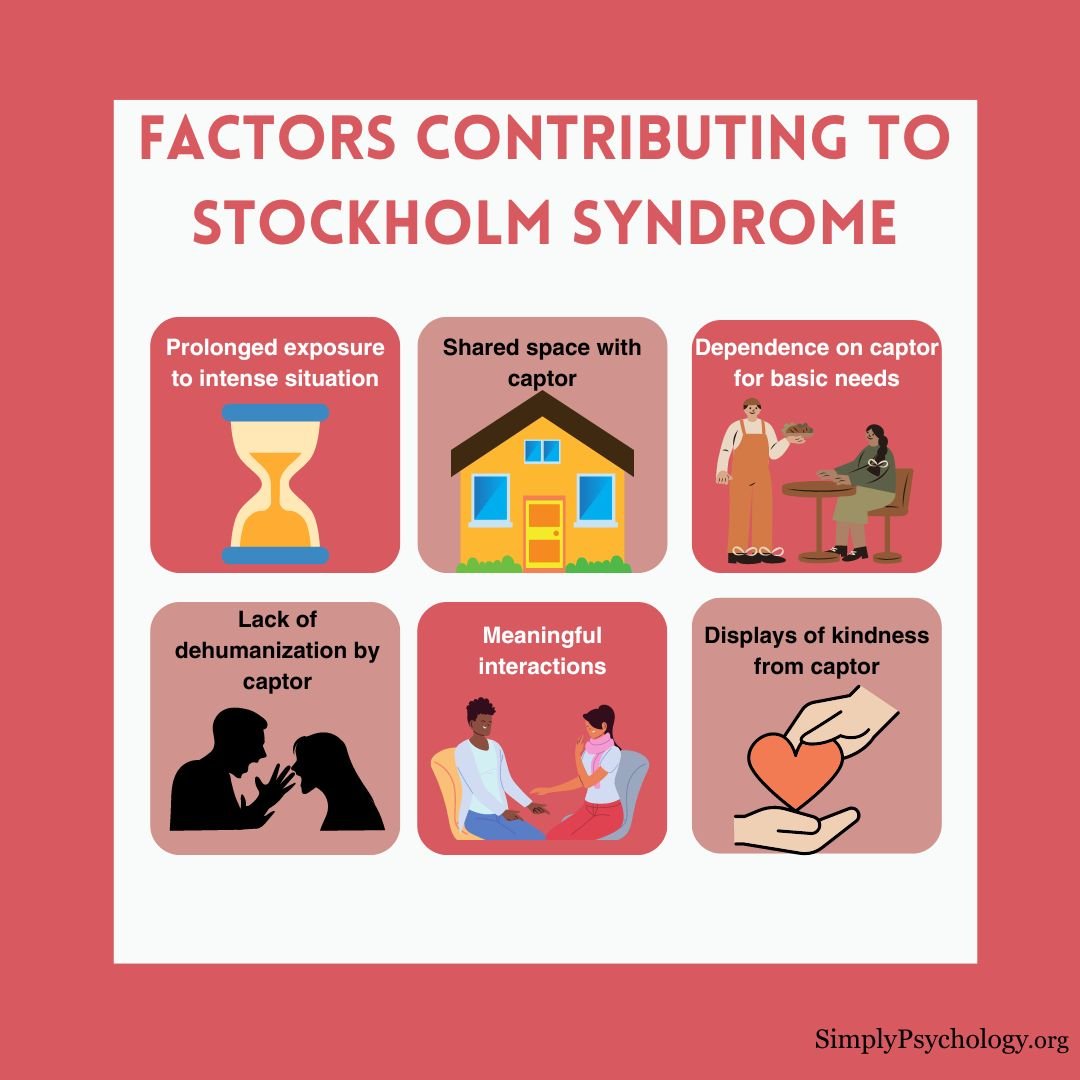

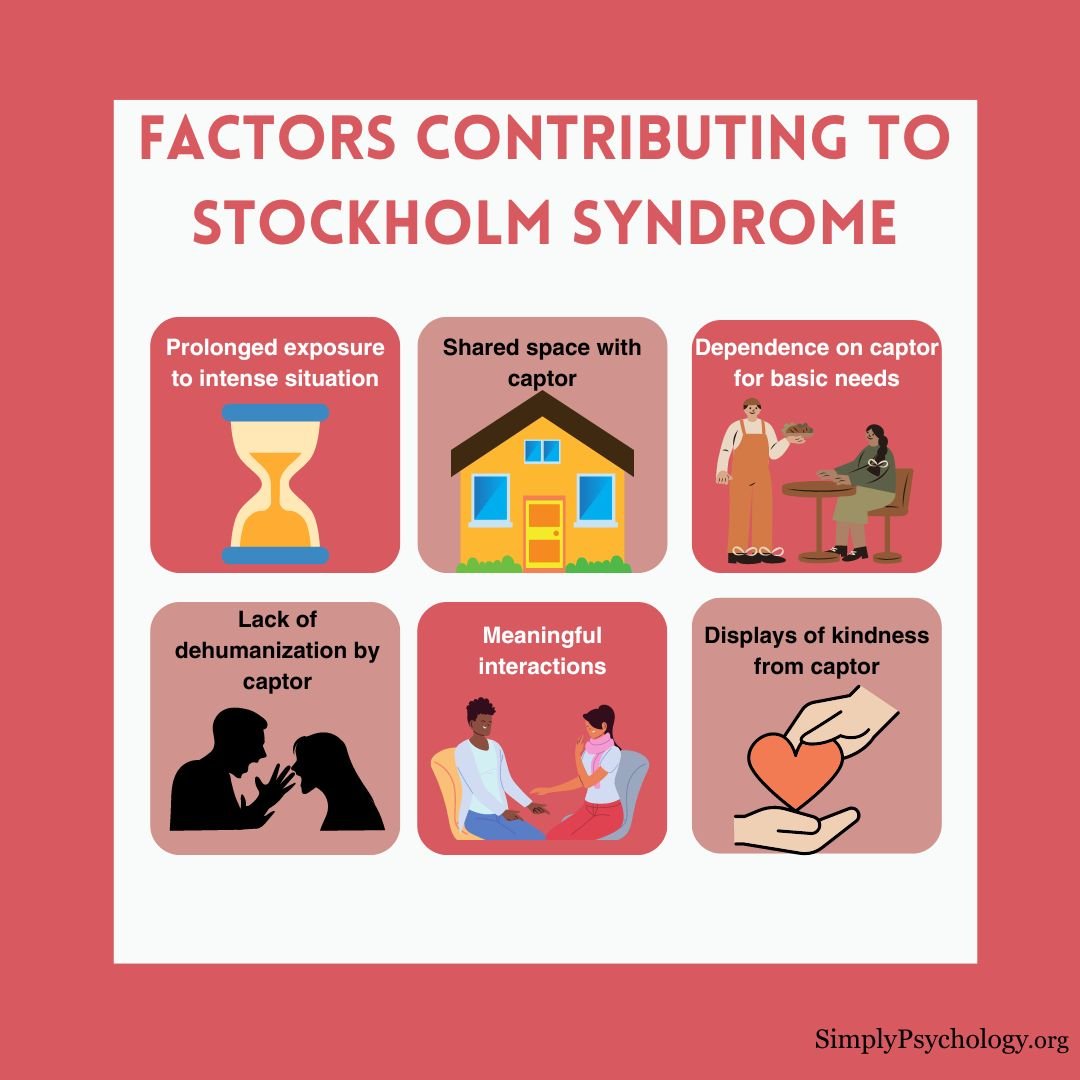

几个因素可能促使其发展:

- 长时间暴露于情绪激动的情况

- 在恶劣条件下与绑匪共享空间

- 对绑匪的基本需求依赖

- 绑匪没有去人性化的行为

- 绑匪与人质之间的有意义互动

- 绑匪表现出善意或不伤害行为

在这些情况下,受害者往往经历矛盾的情绪。虽然感到受到威胁,但他们也依赖绑匪生存,这可能导致同情、共情甚至爱的感觉。

这一现象与创伤绑定有相似之处,即受害者在虐待关系中形成情感依附。两者都涉及好坏行为的循环,受害者忍受负面待遇,期待正面时刻的到来。

需要注意的是,对绑匪产生一些积极的情感并不一定意味着斯德哥尔摩综合症。

与任何人的长时间互动都可能导致复杂的情感,被囚者可能真诚地分享绑匪的一些观点或理想,挑战将绑架者视为完全邪恶的黑白观念。

有趣的是,著名的案例通常涉及女性受害者,这可能是由于女性更频繁地被绑架,或者社会偏见在解释女性的同情反应时将其视为斯德哥尔摩综合症。

这些因素突显了人类在极端情况下心理的复杂性,提醒我们在分析此类案件时避免过度简化。

一些专家认为,斯德哥尔摩综合症和创伤绑定本质上是无法区分的,强调了对监禁和虐待的心理反应的复杂性。

对心理健康的影响

虽然斯德哥尔摩综合症未被列入正式的心理健康诊断,但经历过这种综合症的人似乎有一些共同的症状,包括:

- 对绑匪的积极情感。

- 支持绑匪的行为及其背后的理由。

- 受害者开始感知绑匪的人性,并相信他们有相同的目标和价值观。

- 他们几乎不尝试逃跑。

- 相信绑匪的好意。

- 当受害者得到奖励,例如减少虐待或保住性命时,绑匪的安抚行为得到强化。

- 对绑匪产生怜悯感,甚至认为绑匪才是受害者。

- 他们可能有想要“拯救”施虐者的愿望。

除了与绑匪建立依附关系或纽带外,受害者还可能对局势外的人产生不同的感觉。例如,他们可能:

- 不愿意参与任何有助于他们获释的行为。

- 对试图营救他们的朋友或家人产生负面情感。

- 对警察、权威人士或任何试图帮助他们远离绑匪的人产生负面情感。

- 拒绝在随后的调查或法律审判中与绑匪作对。

- 即使有机会逃脱也不愿意离开绑匪。

- 认为警察和其他当局并未真心为他们着想。

即使从监禁中获释,患有斯德哥尔摩综合症的人可能继续对绑匪持有积极的情感,并可能报告以下症状:

- 困惑

- 内疚

- 否认

- 社交退缩

- 持续的紧张感

- 焦虑

- 抑郁

- 感到空虚或绝望

- 过度依赖

- 对以前喜欢的活动失去兴趣

- 对自己对绑匪的情感感到尴尬

- 不愿意学会与绑匪分离并治愈

- 对自己不如对绑匪忠诚

患有斯德哥尔摩综合症的人经常报告的症状与患有创伤后应激障碍(PTSD)的人相似,例如:

- 容易受惊

- 不信任感

- 不真实感

- 闪回

- 易怒

- 夜惊

- 难以集中注意力

- 失眠

虽然并非所有经历斯德哥尔摩综合症的人都会有所有症状或大多数症状,但他们可能会不同程度地经历一些症状。

由于斯德哥尔摩综合症本身的存在性值得怀疑,许多人可能以不同的方式解读这一现象,并有自己的看法。

例子

有几个著名的历史案例,研究者认为这些案例是某人患有斯德哥尔摩综合症的例子。

这些例子似乎表明,这些人可能对绑匪产生了某种程度的积极情感。这些是否真正是斯德哥尔摩综合症的例子仍有争议。

玛丽·麦克尔罗伊

1933年,四名男子持枪挟持了25岁的玛丽·麦克尔罗伊,将她锁在一座废弃的农舍里,并向她的家人勒索赎金。

当她获释时,据报道她在审判中难以指认绑匪,并公开表达了对他们的同情。虽然她同意绑匪应该受到惩罚,但她仍在他们服刑期间探望他们。 Patty Hearst

Patty Hearst 是最著名的被怀疑患有斯德哥尔摩综合症的例子之一。1974年,Hearst 被共生解放军(SLA)绑架。

在她被囚禁期间,据报道 Hearst 放弃了她的家庭,采用了新的名字,甚至加入绑架者抢劫银行。

后来她被捕,并在审判中声称自己患有斯德哥尔摩综合症作为辩护理由。

Natascha Kampusch

1998年,当时只有十岁的 Kampusch 被绑架并关押在一个地下、黑暗、隔音的房间里。她被绑匪囚禁了八年多。

在这段时间里,据报道她遭受了绑匪的身体虐待,但绑匪也对她表现出善意。

当她最终逃脱时,她的绑匪自杀了,据报道她“无法停止哭泣”。Kampusch 否认自己患有斯德哥尔摩综合症,并认为与绑匪的关系是复杂的。

她说,“我觉得非常自然,你会适应并与绑架者认同,特别是如果你与这个人相处很长时间。”

斯德哥尔摩综合症能否应用于其他情况?

尽管斯德哥尔摩综合症通常与人质事件相关联,但它也可以应用于各种其他关系和情境:

滥用关系:

- 在父母与孩子以及浪漫伴侣之间常见

- 孩子可能会与施虐的父母建立情感联系,将威胁和伤害误认为爱和关怀

- 受虐者往往会与施虐者建立情感联系,延长虐待(Cantor & Price, 2007)

- 受害者可能会保护他们的施虐者,为他们找借口,或在关系结束后表达爱意

- 类似于创伤性依恋,但不同之处在于斯德哥尔摩综合症通常涉及陌生人和非自愿的囚禁

性贩卖:

一项对印度女性性工作者的研究发现,存在与斯德哥尔摩综合症相关的条件(Karan & Hansen, 2018):

- 生存威胁的感知

- 来自贩运者或客户的善意的感知

- 与外界隔离

- 逃跑能力的感知缺失

- 一些女性希望与贩运者或客户建立家庭

体育教练:

- 2018年的一项研究发现,体育界存在类似斯德哥尔摩综合症的动力(Bachand & Djak, 2018)

- 施虐教练可能使年轻运动员受害,他们将虐待合理化为有益

- 运动员可能会忍受情感虐待和极端条件,相信这是为了他们自己的利益

- 他们可能会同情教练的努力或为虐待找借口,认为这是必要的训练

这些应用突显了对各种形式的囚禁或虐待的复杂心理反应,表明类似斯德哥尔摩综合症的行为可以在传统人质事件之外的多种背景下出现。

应对

由于斯德哥尔摩综合症不是一个可识别的心理障碍,也没有标准化的定义,因此没有官方推荐的治疗方法。

人们在经历创伤事件后,如被劫持或成为虐待关系的受害者,可能会出现斯德哥尔摩综合症的特征。

从创伤事件中恢复到正常生活对于某个人来说可能是极其困难的。受害者可能很难谈论他们的经历,因为这可能会再次让他们受到创伤。

许多人在创伤事件后可能会出现相关的症状,如PTSD、焦虑和抑郁的发展。因此,对他们进行适当的治疗以帮助这些症状可能是有益的。

心理治疗对于这些症状的恢复是有用的治疗手段。这可以包括使用心理疗法来解决创伤事件后可能出现的具体症状,如噩梦或闪回。

治疗可以帮助个体学习健康的方式来应对他们的创伤,帮助他们处理自己的感受,并讨论因事件而产生的任何不健康的思维模式。

通过治疗,个体可能会逐渐认识到同情绑架者是一种生存技能,现在他们已经安全,这些关于绑架者的思绪对他们不再有帮助。

治疗还可以帮助个体认识到有助于他们理解所发生的事情不是他们的错的积极情绪。

如何帮助可能患有斯德哥尔摩综合症的人

作为可能经历过创伤事件并表现出斯德哥尔摩综合症特征的亲人的朋友或家人,有一些方法可以支持个体通过他们的情绪:

-

无判断地倾听 – 当受害者考虑发生的一切并试图处理他们的经历时,倾听并使用反思来展示你的关心和验证。

-

避免两极化 – 在听受害者讲述时,试图说服他们施虐者的恶行可能是没有帮助的。这可能导致受害者两极化并为其绑架者辩护。他们也可能不愿意与你分享他们的经历。

-

验证他们的真相 – 成为操纵关系的受害者可能导致认知失调。这意味着受害者的直觉受到了损害,他们可能对自己的现实感到困惑。通过验证他们的真相并鼓励他们信任自己来帮助他们,这对他们是有益的。

-

除非他们要求,否则不要提供建议 – 受害者应该感觉自己有权做出自己的决定。如果他们向你寻求建议,你可以提供,但这可能是他们需要自己处理并做出决定的事情。

更多信息

参考文献

Bachand, C., & Djak, N. (2018). 体育中的斯德哥尔摩综合症:一个悖论. Children Australia, 43 (3), 175-180.

Cantor, C., & Price, J. (2007). 创伤性囚禁、安抚和复杂创伤后应激障碍:人质反应、家庭暴力和斯德哥尔摩综合症的进化视角. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 41 (5), 377-384.

Karan, A., & Hansen, N. (2018). 斯德哥尔摩综合症是否影响女性性工作者?“索纳加奇综合症”的案例. BMC international health and human rights, 18 (1), 1-3.

Namnyak, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., & Sampson, E. L. (2008). ‘斯德哥尔摩综合症’:精神疾病诊断还是都市传说?. 7(1), 4-11.

引用来源

本文翻译自以下网站:

simplypsychology.org

使用声明

本文仅供教育和参考用途。如需转载或引用,请注明出处和作者。

如果你有任何问题或建议,请随时联系微信公众号。