人格理论:汉斯·艾森克、戈登·奥尔波特与雷蒙德·卡特尔

要点总结

- 人格测试可以追溯到18世纪,当时颅相学(测量头骨上的凸起)和面相学(分析人的外貌)被用来评估人格(Goldstein & Hershen, 2000)。

- 19世纪末,英国博学家弗朗西斯·高尔顿爵士估计了英语词典中描述人格的形容词数量。路易斯·利昂·瑟斯通最终将列表精简到60个词,并通过分析大约1,300名参与者,将列表再次缩减为七个常见因素(Goldberg, 1993)。

- 同样,英美心理学家雷蒙德·卡特尔开发了一个十六种人格因素问卷,这是一个包含185个多项选择题的自评问卷,用于在临床和非临床环境中测量人格。

- 20世纪80年代,刘易斯·戈德伯格及其同事(1980)在近四十年的间歇后,重新启动了欧内斯特·图普斯和雷蒙德·克里斯塔尔(1961)对五大人格特质的探索:开放性、尽责性、外向性、宜人性和神经质(通常缩写为OCEAN)。

- 这一新模型极大地促进了五因素模型的广泛接受和流行。

我们所说的人格是什么?考虑以下定义,它们有什么共同之处?

“人格是个体内部那些决定其特征行为和思想的心理生理系统的动态组织”(Allport, 1961, p. 28)。

“使一个人独特的特征或特征组合”(Weinberg & Gould, 1999)。

这两个定义都强调了个体的独特性,因此采用了意动观点。

意动观点假设每个人都有独特的心理结构,有些特质仅由一个人拥有;并且有时无法将一个人与其他任何人进行比较。它倾向于使用案例研究来收集信息。

另一方面,名义观点强调个体之间的可比性。这种观点认为特质在每个人身上具有相同的心理意义。

这种方法倾向于使用自评人格问题、因素分析等。人们在同一系列特质中的连续谱上有所不同。

我们还必须考虑天性(生物学、遗传学等)和养育(环境、教养)对人格发展的影响。

特质人格理论

这一方法假设行为是由相对稳定的特质决定的,这些特质是个性的基本单位。

特质使人倾向于以某种方式行动,无论情境如何。这意味着特质应该在不同的情境和时间上保持一致,但可能因人而异。

据认为,个体在特质上的差异是由于基因差异。

这些理论有时被称为心理测量理论,因为它们强调使用心理测量测试来测量人格。特质得分是连续(定量)变量。给个人一个数字分数以表示他们拥有的特质程度。

艾森克的人格理论

艾森克(1952, 1967, 1982)提出了一个基于生物因素的人格理论,他认为个体继承了一种类型的神经系统,这影响了他们学习和适应环境的能力。

20世纪40年代,艾森克在伦敦莫兹利精神病院工作。他的工作是在精神科医生诊断之前对每位患者进行初步评估。

通过这个职位,他编制了一系列关于行为的问题,后来应用于700名在医院接受神经症治疗的士兵(Eysenck, 1947)。

他发现士兵的答案似乎自然地联系在一起,表明有多个不同的个性特质正在通过士兵的回答显现出来。他称这些为一级人格特质。

他使用了一种称为因素分析的技术。这项技术将行为简化为几个因素,这些因素可以根据不同的标题分组,称为维度。

艾森克(1947)发现他们的行为可以用两个维度表示:内向/外向(E);神经质/稳定性(N)。艾森克称这些为二级人格特质。

每个方面的人格(外向性、神经质和精神病态)都可以追溯到不同的生物学原因。人格取决于自主神经系统(ANS)的兴奋和抑制过程之间的平衡。

外向性/内向性

- 外向者善于社交,渴望刺激和变化,因此容易感到无聊。他们往往是无忧无虑、乐观和冲动的。

- 他们更有可能冒险并寻求刺激。艾森克认为这是因为他们继承了一个未充分激活的神经系统,因此寻求刺激以恢复最佳刺激水平。

- 内向者位于这个尺度的另一端,他们安静且矜持。他们已经过度激活,避免感觉和刺激。

- 内向者矜持、计划自己的行动并控制情绪。他们往往认真、可靠且悲观。

神经质/稳定性

一个人的神经质水平由其交感神经系统的反应性决定。稳定的人的神经系统通常对压力情况的反应较少,保持冷静和平稳。

另一方面,神经质较高的人则更加不稳定,容易对刺激过度反应,可能会迅速担心、生气或害怕。

他们情绪过于激动,一旦心烦就很难平静下来。神经质个体的ANS对压力反应迅速。

精神病态/正常

艾森克(1966)后来增加了一个第三特质(维度),称为精神病态,其特征是缺乏共情、残忍、孤独、攻击性和麻烦。

这与高水平的睾酮有关。睾酮越高,精神病态水平越高,低水平则与更正常平衡的行为相关。

他对他认为实现了个人潜力的人的特点特别感兴趣。

根据艾森克的观点,神经质(稳定与不稳定)和内向-外向两个维度结合形成了多种人格特征。

关键评估

双胞胎研究可以用来观察人格是否具有遗传性。然而,研究结果存在冲突且不具结论性。

Shields(1976)发现,同卵(同基因)双胞胎在内向-外向(E)和精神病态(P)维度上的相似度显著高于异卵(非同基因)双胞胎。

Loehlin、Willerman 和 Horn(1988)发现,人格维度得分的变化中只有50%是由于遗传特征引起的。这表明社会因素也非常重要。

Eysenck 理论的一个优点是它同时考虑了先天和后天因素。Eysenck 的理论强烈主张,生物学上对某些人格特质的倾向与儿童时期的条件反射和社会化相结合,共同塑造了我们的人格。

因此,这种交互作用的方法可能比单独的生物学或环境理论更为有效。

它还很好地与行为的易感-应激模型联系起来,该模型主张生物学上的倾向与环境触发因素相结合以产生特定的行为。

卡特尔的16种人格特质理论

Raymond Cattell(1965)不同意 Eysenck 的观点,即人格可以通过观察两到三个行为维度来理解。

相反,他认为需要观察更多的特质,以便全面了解一个人的人格。

虽然 Eysenck 的理论基于住院军人的反应,但 Cattell 通过三种不同的数据来源从各种人群中收集数据。

- L 数据 – 这是生活记录数据,如学校成绩、缺勤等。

- Q 数据 – 这是一份旨在评估个人人格的问卷(称为16PF)。

- T 数据 – 这是从客观测试中获得的数据,旨在“探测”人格结构。

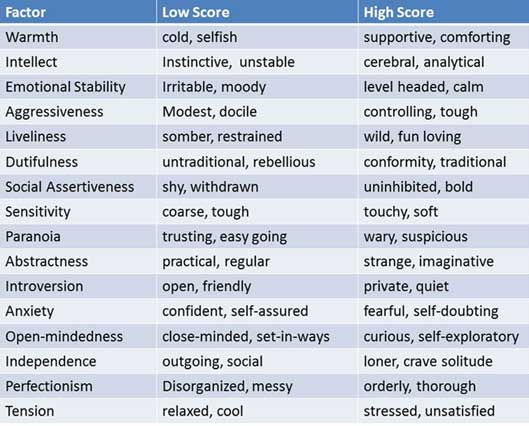

Cattell 使用一种称为因子分析的数学技术分析了 T 数据和 Q 数据,以查看哪些类型的行为倾向于在同一人身上分组。他确定了16种普遍存在于所有人身上的个性特质(因素)。

Cattell 区分了根源特质和表面特质。表面特质非常明显,可以被其他人轻易识别,而根源特质对其他人来说不太明显,似乎构成了多种不同行为的基础。

Cattell 认为,根源特质在描述人格方面比表面特质更重要。

Cattell 制作了一个类似于 EPI 的人格测试,用于测量每个特质。16PF(16种人格特质测试)共有160个问题,每个个性特质有10个相关问题。

阿尔波特的特质理论

Gordon Allport 的人格理论强调个体的独特性和影响行为的内部认知和动机过程。例如,智力、气质、习惯、技能、态度和特质。

Allport(1937)认为,人格在出生时由生物学决定,并受个人的环境经验塑造。

他将特质分为三个层次:核心特质(主导特质,塑造一个人的整个生活)、中心特质(在各种情况下影响行为的特征)和次要特质(具体特质,影响较小)。

Allport 强调全面研究个体的重要性,超越简单的特质标签,理解人类人格的复杂性。

参考文献

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. J., & Sanford, R. N. (1950). 权威人格. New York: Harper and Row (pp. 228).

Allport, G. W. (1937). 人格:心理学解释. New York: H. Holt and. Company.

Bandura, A. (1977). 社会学习理论. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Cattell, R. B. (1965). 人格的科学分析. Baltimore: Penguin Books.

Eysenck, H. J. (1952). 人格的科学研究.

Eysenck, H. J. (1966). 人格与实验心理学. 英国心理学会公报.

Eysenck, H. J. (1967). 人格的生物学基础 (第689卷). Transaction publishers.

Eysenck, H. J. (1982). 人格、遗传与行为: 选集.

Freud, S. (1905). 性欲理论三篇. Se, 7.

Freud, S. (1920). 超越快乐原则. SE, 18: 1-64.

Freud, S. (1923). 自我与本我. SE, 19: 1-66.

Goldberg, L. R. (1980). 对个体差异结构的一些思考:发展一个主要的人格特征通用词汇. 在夏威夷檀香山西部心理学会年会上的特邀论文.

Goldberg, L. R. (1993). 表现型人格特质的结构. 美国心理学家, 48 (1), 26.

Goldstein, G., & Hersen, M. (编). (2000). 心理评估手册. Elsevier.

Hyman, H. H., & Sheatsley, P. (1956). 对于种族隔离的态度. 科学美国人, 195:35-39.

Loehlin, J. C., Willerman, L., & Horn, J. M. (1988). 人类行为遗传学. 年度心理学评论, 39(1), 101-133.

Pervin, L. A. (1993). 人格:理论与研究. John Wiley & Sons.

Shields, J. (1976). 遗传与环境. 在 人类心理学教科书 (第145-160页). Springer Netherlands.

Weinberg, R. S., & Gould, D. (1999). 人格与体育. 运动与锻炼心理学基础, 25-46.

引用来源

本文翻译自以下网站:

simplypsychology.org

使用声明

本文仅供教育和参考用途。如需转载或引用,请注明出处和作者。

如果你有任何问题或建议,请随时联系微信公众号。